2025年春节档,腾讯旗下的《王者荣耀》《和平精英》《金铲铲之战》以绝对优势包揽手游收入前三甲,其中《王者荣耀》除夕当天DAU突破8000万,甚至因充值人数过多导致服务器崩溃。这一数据被行业视为“胜利”,但在一片欢呼声中,我们不禁要问:这场狂欢的背后,究竟是谁在买单?当游戏厂商用“限定皮肤”“返利活动”编织消费陷阱时,玩家、家庭乃至社会是否正在为这场“胜利”付出隐性代价?

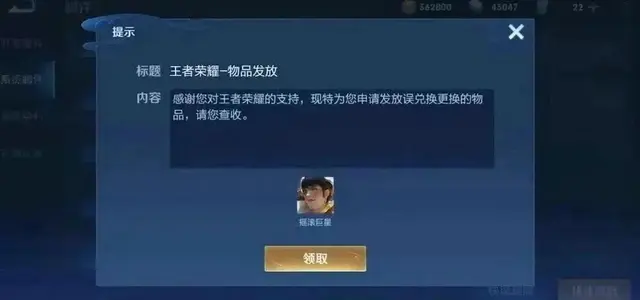

春节本是家庭团聚的时刻,但《王者荣耀》等游戏通过“限定皮肤返场”“将玩家牢牢锁定在虚拟社交场景中。玩家充值不仅是为了虚拟道具,更是为了在亲友圈中“不掉队”——“别人有蛇年皮肤,我也要有”成为普遍心态。除夕当天充值系统崩溃,恰恰暴露了厂商对玩家心理的精准拿捏:通过节日氛围和社交攀比,将消费行为包装成“刚需”。

“伪社交”取代真实情感连接:游戏内组队开黑看似热闹,实则挤压了现实中的家庭互动时间。一名玩家在社交媒体吐槽:“年夜饭桌上,全家都在低头打《王者荣耀》。”

未成年人防沉迷形同虚设:尽管防沉迷规定限制未成年人游戏时间,但家长账号共享、实名认证漏洞等问题,让未成年玩家仍可通过成人账号充值。

二、厂商的“双刃剑战略”:长青游戏的长线陷阱《王者荣耀》上线近十年仍稳居榜首,腾讯凭借“高频更新+节日营销”模式持续吸金。然而,这种“长青”背后是玩家群体的疲惫感。

皮肤经济与价值透支:2025年1月,《王者荣耀》推出嬴政新皮肤、蛇年限定皮肤等,单月收入创42个月新高。但玩家发现,皮肤属性逐渐从“装饰品”变为“隐性战力加成工具”,变相逼迫玩家付费以保持竞争力。

厂商宣称“长线运营”是核心竞争力,但实际策略却是“竭泽而渔”——用短期活动榨取用户价值,而非真正提升游戏品质。

三、社会成本转嫁:当游戏成为家庭矛盾的导火索春节档游戏收入的飙升,折射出一个更严峻的社会问题:游戏正在撕裂家庭关系。

真实案例:

夫妻因充值反目:某玩家为抽中《和平精英》的“双神限定皮肤”,瞒着妻子充值近万元,引发家庭纠纷。

代际冲突加剧:未成年人借用长辈手机充值屡见不鲜,而中老年群体因操作不熟,往往在事后才发现账单异常。

数据佐证:2025年1月,中国消费者协会收到的游戏充值纠纷投诉量同比上升45%,其中超60%涉及家庭内部矛盾。

游戏厂商将春节档的吸金神话标榜为“行业繁荣”,但其背后的逻辑与普世价值严重冲突:

对家庭价值的侵蚀:春节的核心意义是团聚与传承,而游戏通过线上活动将家庭成员割裂为“孤立的玩家个体”。

消费主义的胜利:厂商用“限定”“绝版”等词汇制造稀缺性焦虑,诱导非理性消费,与“理性过节”的传统理念背道而驰。

文化符号的滥用:蛇年皮肤、等活动看似弘扬传统文化,实则是将文化符号商品化,削弱其精神内涵。

若游戏行业继续以“流水论英雄”,其社会合法性将面临质疑。真正的变革需从三方面入手:

厂商自律:设立充值冷静期、完善未成年人保护技术措施(如人脸识别动态验证),而非仅依赖政策红线。

玩家觉醒:抵制“为社交而氪金”的消费逻辑,重新定义游戏乐趣——竞技快感应高于皮肤炫耀。

监管介入:对游戏内概率型付费机制(如抽卡)加强透明度监管,并推动家庭账户联动管理,避免“一人氪金,全家买单”。

《王者荣耀》们的春节胜利,是一面照见行业痼疾的镜子。当游戏从“娱乐产品”异化为“社交货币”和“攀比工具”时,我们需要警惕:厂商的商业成功,不应以牺牲家庭纽带、玩家理性和文化价值为代价。唯有打破“流水至上”的迷思,游戏才能真正回归“第九艺术”的本质。

v7玩家,这个春节充了12块