据记载,周公统治天下时,分封了七十一个国家,其中五十三国的国君为姬姓族人。——《荀子》所述

回溯至春秋战国时代,映入眼帘的不仅是连绵的战争,更有错综复杂的局势。诸侯国众多,年代记载混乱,连君主的名字也常含隐喻。要理清这段历史迷雾,得从古老的「分封制度」这一政治布局谈起。那时,天下被众多诸侯国分割,各自为政。时间记录模糊不清,君王们的称号也充满了各种谐音与隐喻。想要解开这一系列纷扰,就不得不从「分封制」这一制度根源探究。

秦始皇结束了战国时期的纷争,开创了一个被后世广泛讨论的“统一王朝”。然而,许多人并不知道,华夏大地的真正统一之路,其实早在炎黄时期就已经奠定了基础。

黄帝与炎帝的竞争、与蚩尤的激战、大禹对三苗的征服……这些富含神话元素的斗争背后,其实记载着一段通过武力与结合来实现统一的壮阔历史。

禹划分九州,立九鼎以象征,夏启开启家天下时代,商汤则建立外服体系。这些举措层层累积,最终为周王朝的分封制度奠定了坚实基础。

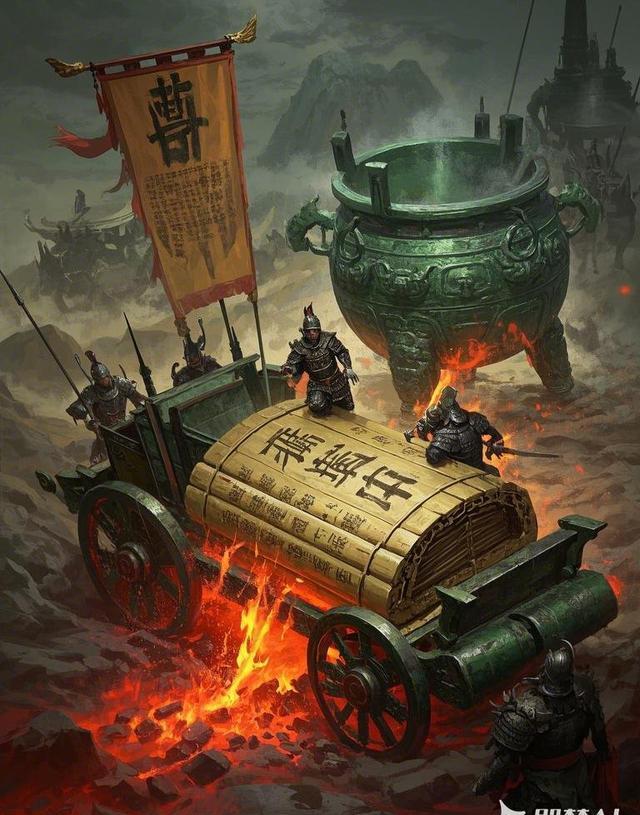

周公旦布棋局,安排亲族、功臣及古帝王后代于中华疆域,五十三位姬姓封主犹如星辰环绕王都,构建起“天下皆王土”的秩序框架。周王朝至此成为了一个君权集中、多族群共融的封建制国家。

在权力的布局中,存在着既定的准则,而礼法则构成了这些准则中恒久不变的框架。处于分封制度顶点的是君王,其下依次设立公、侯、伯、子、男五级封爵。

《礼记》中有明确规定:“天子拥有七庙,诸侯则设五庙”,就连封地的范围也划分得极为明确:“公侯领地百里,伯七十里,子男五十里”。在这一套严密的制度框架下,各个诸侯国虽然拥有相对独立的政治地位,但实际上却如同棋盘上的棋子,行动受限。然而,周公所精心制定的这些规则,或许他未曾预见,最终将会被后世之人的勃勃野心所熔化,变得不再牢固。

周王朝势力衰落之时,郑庄公以箭伤及周王肩膀,楚武王则擅自封自己为尊号,而齐桓公表面上打着“尊崇周王,抵御外族”的旗号,实则暗中扩张权势。礼乐制度逐渐形同虚设,各诸侯国纷纷越轨行事。昔日的规矩仿佛变成了脆弱的“围栏”,而冲破这“围栏”则逐渐成为了新的行事准则。

过度自负与沉溺于赞美似乎是强者的一种内在表现,虚荣与能力的结合体现在他们的“头衔”中,这与当下赋予官员的敬称颇为相似。

据史料所载,西周时期仅分封了八个公爵级别的诸侯国。这八国中,六个源自古代帝王的后代。具体而言,焦国乃炎帝后裔所建,蓟国则是黄帝后裔的封地,祝国为尧帝后裔所居,陈国归属舜帝后裔,杞国承继夏禹血脉,宋国则是商汤后裔的领地。另外两国与王室血脉相连,分别是虞国,其建立者是周文王伯父太伯的后人,以及虢国,它是周文王之弟的封国。

众所周知的春秋时期五位霸主,包括齐小白、晋重耳与秦任好,他们实际上被封为侯爵,而名声显赫的秦任好,其爵位仅是伯爵。

在其中,行为最为出格的是楚国。楚国原本只是个子爵国,却擅自将自身地位连提四级,成为了东周时期首个自封为王的诸侯国。

据《史记》所述,周成王因楚人先祖辅佐文王征伐商朝之功,赐予楚国子爵封地。至熊渠一代,他宣称:“我等乃蛮夷之族,不受中原谥号约束”,遂擅自封其子为王。然而,此举并未获得周王室及其他诸侯的承认。

公元前704年,楚国在江南地区确立其霸主地位,并再次请求周王室正式承认其王者身份,但遭到了周王的拒绝。凭借强大的军事力量,楚国的君主熊通不顾周王室的反对,毅然自封为“楚武王”。此后,地理位置偏远、文化相对落后的吴国和越国,也相继宣布称王。这一趋势在战国时期愈发盛行,各国纷纷效仿,称王之事在华夏大地上蔚然成风。

华夏古国的疆域内,到底分布着多少方国?历史文献提供了不同的线索。《吕氏春秋》记载,周朝分封的诸侯国有四百余个,而臣服于周的天下之国则达到八百余数。另一方面,《左传》回溯到大禹召集诸侯的盛况,提到手持玉帛参与会盟的诸侯国多达上万。晋代学者皇甫谧在其著作《帝王世纪》中,提出了更为惊人的数字:商朝初年,邦国数量高达三千;而至周朝初年,则剩余一千七百七十三国。尽管这些数字的真实性难以验证,但老子提出的“小国寡民”理念,似乎是对这一绵延千年的政治格局的一种遥相呼应。

当镐京城最后一丝战火熄灭之际,诸侯的座驾已驶过周礼破碎的篇章,迈向一个全新的纪元。在那些企图超越本分者的勃勃野心里,统一的萌芽悄然生长——历史从非单一主宰者的舞台独白,而是所有参与者共同铸就的、难以预料的最终篇章。