甲申易枢——清末政治格局重新洗牌,慈禧太后从此独掌大权

甲申易枢——清末政治格局重新洗牌,慈禧太后从此独掌大权

在1884年这个注定不平凡的甲申之年,一场足以撼动大清帝国统治根基的宫廷政变正在悄然酝酿。二十三年前,慈禧太后联手恭亲王奕訢发动辛酉政变,铲除了顾命八大臣。如今,这对曾经的盟友却已势同水火。在中法战争的阴云下,慈禧抓住时机,以军机处办事不力为由,一举罢黜以奕訢为首的军机大臣。这场被后人称为"甲申易枢"的政变,不仅彻底改写了晚清的政治格局,更标志着慈禧太后独揽朝纲的时代正式开启。从此,这位年过不惑的太后将以铁腕手段主导大清帝国的命运。

权力的博弈:从顾命八大臣到二元制

咸丰十一年的夏天,热河行宫内人心惶惶。咸丰帝病重垂危,为了确保大清江山的稳定传承,他任命了怡亲王载垣、郑亲王端华等八位重臣作为"赞襄政务大臣"。

这八位大臣本该辅佐年幼的同治帝,但咸丰帝深谙权力制衡之道,特意将两枚御印分别赐予慈安皇后和懿贵妃慈禧。规定今后所有诏书必须盖有两枚印章才能生效,这一安排看似周到,实则埋下了祸根。

这八位大臣中,以大学士肃顺最为强势。他公开反对慈禧垂帘听政的请求,并以"本朝未有皇太后垂帘"为由予以驳斥。慈禧深感威胁,于是暗中寻求新的政治盟友。

她将目光投向了道光帝的第六子恭亲王奕訢。奕訢此时正被排除在最高权力之外,慈禧看中了他的才能和野心,两人一拍即合。

为了扭转不利局面,慈禧开始了一系列精心谋划。她先是提拔奕譞为京城步军统领,掌控京师军权。随后又通过奕訢拉拢兵部侍郎胜保和蒙古亲王僧格林沁,为即将到来的政变做好了军事准备。

咸丰帝驾崩后,慈禧抓住护送灵柩回京的机会,以年幼皇帝需要照顾为由,提前从小道返回北京。一回到宫中,她立即下达懿旨,将载垣、端华等人全部逮捕。

政变来得迅速而果断。肃顺被当场处死,载垣和端华被勒令自尽,其余五位大臣则被革职流放。这场后世称为"辛酉政变"的宫廷剧变,彻底改变了大清帝国的政治格局。

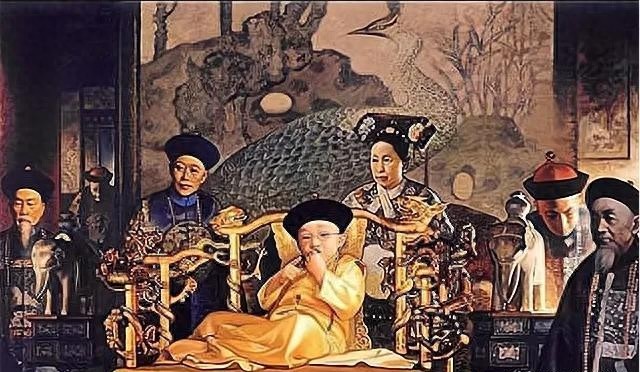

功成之后,慈禧与奕訢开始分享权力。慈禧与慈安垂帘听政,奕訢则以议政王和领班军机大臣的身份总揽朝政。上朝时,两宫太后并坐于同治御座之后,恭亲王立左,醇郡王立右,形成了独特的二元制政治体制。

这种权力分享的局面看似和谐,实则暗流涌动。二十七岁的慈禧虽然野心勃勃,但囿于资历和能力,只能暂时与奕訢维持表面的平和。她深知,要想真正掌控大清帝国,必须等待更好的时机。

慈禧太后暗布局:步步蚕食权力

辛酉政变后的朝堂,奕訢如日中天。以议政王和军机大臣的身份总理朝政不说,还掌握着总理衙门的大权,统筹着清廷的外交、教育、矿务等各个重要领域。

在他的周围,聚集着一批能臣干将。军机大臣文祥、文华殿大学士桂良、总管内务府大臣宝鋆等人都是其得力助手,这股强大的政治势力令慈禧如鲠在喉。

1865年的春天,一场针对奕訢的政治风暴悄然来临。一位名叫蔡寿祺的编修上书弹劾奕訢,指控他揽权纳贿、徇私骄盈。朝堂上下震惊之际,慈禧以同治帝的名义迅速颁下诏书,以"目无君上"的罪名,暂时免去了奕訢的议政王和其他职务。

这次打击虽然来得突然,但并未持续太久。在众多朝臣的求情下,奕訢很快就官复原职,只是永远失去了"议政王"的封号。表面上看是一场虚惊,实则是慈禧试探权力边界的第一步。

洋务运动期间,慈禧采取了更为巧妙的策略。一边支持奕訢推行新政,一边纵容以倭仁为代表的保守派对他发起攻击。倭仁身为同治帝的老师,又是工部尚书、文渊阁大学士,其言论自然分量十足。

1867年的同文馆之争就是一个典型例子。倭仁以"理学名臣"的身份,与奕訢展开了激烈的辩论。他极力反对知识分子学习西方科技,虽然这种观点已经不合时宜,但在慈禧的暗中支持下,却成为了牵制奕訢的有力工具。

面对步步紧逼,奕訢也在积极反击。1869年,他抓住慈禧的亲信安得海私自出城的机会,设法将其诛杀。这一举动让慈禧恼怒不已,双方的矛盾进一步激化。

为了进一步削弱奕訢的影响力,慈禧开始扶植新的力量。她大力提拔奕譞,在1872年将其封为醇亲王。三年后,当同治帝驾崩时,她又支持奕譞的儿子载湉即位为光绪皇帝。

与此同时,朝中的清流派也成为慈禧的重要助力。她借助御史为耳目,以翰苑为喉舌,对奕訢的一举一动进行监视和牵制。随着军机大臣文祥、沈桂芬相继离世,奕訢在朝中的根基逐渐动摇。

1881年,一个重大转折点出现了。长期以来支持奕訢的慈安太后驾崩,这位原中宫皇后的离世,让权力天平彻底倾斜。过去二十年里,奕訢与慈安形成的内外呼应之势瞬间土崩瓦解。

如今的朝堂上,奕訢虽然依然身居要职,但已经今非昔比。醇亲王奕譞的势力不断壮大,而年轻的光绪帝尚未亲政,整个局势都在向着慈禧倾斜。这场持续近二十年的政治较量,即将迎来最后的高潮。

权谋一战定乾坤:中法战争起波澜

1883年的京城,空气中弥漫着一股躁动不安。中法战争的阴云笼罩在大清帝国的上空,一场关系到国运的战争正在酝酿。法国觊觎已久的越南,成为了这场战争的导火索。

面对法国的步步紧逼,奕訢主持的军机处陷入了两难境地。战,则需要承担可能失败的风险;和,又显得软弱可欺。在犹豫不决中,军机处的决策效率大大降低。

当法军的炮火轰向越南,大清的反应却显得迟缓而混乱。前线将士奋勇杀敌,却因为后方迟迟不能做出有力决断而陷入被动。一连串的军事失利,让朝野上下对军机处的不满情绪日益高涨。

这时候,一份份弹劾奏章如雪片般飞向京城。朝臣们纷纷指责奕訢领导的军机处办事不力,追究越南局势恶化的责任。在这些奏章的字里行间,处处透露着对奕訢的不满。

此时的奕訢,早已不复当年的锐气。长期的政治斗争消磨了他的意志,朝堂上的反复浮沉让他对政事产生了倦意。面对越来越多的批评声音,他的应对显得软弱无力。

而在暗流涌动的朝堂之上,慈禧和醇亲王奕譞已经开始秘密筹划。多年来积累的政治资本终于到了收获的时候,中法战争的失利成为了他们出手的最佳时机。

1884年,这个注定会被载入史册的甲申年到来了。在一个看似平常的早晨,慈禧突然发布懿旨,以"委靡因循"的罪名,将以奕訢为首的军机大臣全部罢黜。这道懿旨犹如一记惊雷,震动了整个朝野。

军机处的大换血迅速展开。原本的重臣纷纷被新面孔取代,奕譞以"商办"的名义,暗中掌控了中枢大权。而总理衙门的大印,则落入了庆郡王奕劻的手中。

这次人事变动看似是因为中法战争的失利而起,实则是慈禧蓄谋已久的权力清洗。通过这次改组,她不仅彻底清除了奕訢的势力,还重新构建了一个完全忠于她的权力体系。

朝廷中人都看得出来,新任命的这些军机大臣在能力和威望上都远不如前任。但正是这种"庸弱",更能确保他们对慈禧的绝对服从。就像民间所说的:"易中枢以驽马,代芦服以柴胡",用庸才取代贤能,用便宜货替代上等货。

一统朝纲定乾坤:慈禧独掌天下

甲申易枢之后的朝堂,呈现出一派焕然一新的景象。新任命的军机大臣们虽然才能平庸,但在执行慈禧意志方面却表现出了惊人的一致性。昔日朝堂上的激烈争辩不见了,取而代之的是整齐划一的应和声。

这群新贵们对待政务的态度可谓是谨小慎微。任何决策都要先揣摩慈禧的意图,生怕犯了丝毫错误。在他们的运作下,军机处俨然成为了慈禧意志的执行机构。

而那位曾经叱咤朝野的恭亲王奕訢,此时已经完全淡出了权力中心。失去了军机大臣和总理衙门大臣的职务后,他只能留在王府中静候朝廷的召唤。往日的权势如同流水,悄然消逝在岁月的长河中。

慈禧对新军机处的掌控可谓是无微不至。每一项重大决策都要经过她的首肯,每一个关键任命都要得到她的认可。这种严密的控制确保了她的意志能够贯彻到朝廷的每个角落。

在这种体制下,醇亲王奕譞的地位也发生了微妙的变化。表面上他以"商办"的名义掌控中枢,实际上却必须时刻对慈禧保持绝对的服从。这种权力分配的方式,既让他无法形成独立的政治力量,又能帮助慈禧分担部分政务。

庆郡王奕劻在总理衙门的表现,更是展现了这一时期大臣们的典型特征。他在处理外交事务时表现出的谨慎和服从,让慈禧感到十分满意。这种作风很快在朝廷中蔚然成风。

随着时间推移,慈禧的独断专权已经成为朝廷上下心照不宣的政治常态。大臣们上朝时的站位、发言的顺序、奏折的用语,都形成了一套以慈禧为中心的固定模式。

在这种政治氛围下,朝廷的决策效率反而提高了。没有了往日的争论和扯皮,政令能够快速传达和执行。当然,这种效率的提升是以牺牲决策质量为代价的。

大清帝国的权力格局就此定型。慈禧不仅掌控了朝廷的人事任免权,更主导着国家的方向。从内政到外交,从军事到文教,无不打上了她的烙印。

这场始于甲申年的政治变革,最终将大清帝国带入了一个全新的时代。权力的天平彻底倾斜,曾经的二元制被打破,取而代之的是慈禧一人独断专行的统治模式。这种统治方式一直持续到她驾崩,深刻影响了晚清历史的走向。

辛酉政变应该是1861吧