唐代大雁塔曾高十层,后来为何成七层?

文:枯木

(续上)

四、大雁塔在唐代的层级变化

1、唐代大雁塔层级的不同说法

从《大慈恩寺三藏法师传》可知,大雁塔初期营建时,是按照西域样式覆钵式或殿堂式塔建造,为五层佛塔。可是后来的记载和一些唐人诗词,却有十层、七层甚至还有六层之说,我们梳理一下:

1)五层说:依据是玄奘法师撰著的《大慈恩寺三藏法师传》;

2)六层说:盛唐史学家韦述在《两京新记》中有云:“寺西院浮图六级,高三百尺”;

3)七层说:中唐诗人岑参所作《与高适薛据登慈恩寺浮图》一诗,其中说:“四角碍白日,七层摩苍穹”,意思是只有7层;

4)十层说:中唐较晚诗人章八元的《题慈恩寺塔》有“十层突兀在虚空,四十门开面面风”,明确说大雁塔是10层40个门洞。

2、大雁塔的唐代修缮记录

以上关于大雁塔四种层级的说法,虽然有冲突,不过大致时间不同,因而可能是历代维修导致,那么,我们从史料中查找一下唐代维修记录,可知:

1)《大慈恩寺三藏法师传》记录,唐永徽三年(652年)春三月动工营建大雁塔,明确五层,高达一百八十尺(约55米)。

2)北宋张礼的《游城南记》有唐代详细修缮记载:

其一:“长安中(701年~704年)摧倒,天后及王公施钱,重加营建,至十层。”

其二:“塔自兵火之余,止存七层,(五代后唐)长兴中(930年二月-933年),西京留守安重霸再修之,判官王仁裕为之记。”

3)北宋宋敏求的《长安志》记载和张礼略同:

“寺西院浮图六级,崇三百尺。注:永徽三年,沙门玄奘所立,初唯五层,崇一百九十尺。砖表土心,仿西域窣堵波制度,以置西域经像。后浮图心内卉木钻出,渐以颓毁。长安中,更坼改造,依东夏刹表旧式,特崇于前。有辟支佛牙,大如升,光采焕烂,东有翻经院。”

3、唐代三次营建修缮造成层级不同

1)初唐五层:从宋代纪录可知,大雁塔在永徽三年(652年)开始营建,五层一百八十尺,至于宋敏求的一百九十尺之说可以忽略。因为是砖表土心,经过50年风吹雨打后,塔中钻出树木,破坏塔体,造成坍塌。

2)盛唐十层:武则天长安年间(701年~704年),由武则天和王公捐钱,重新在原塔址重建(并非修缮),式样为东方传统宫殿和佛塔相结合的楼阁式模式修建,10层,高三百尺(约92米),里面中空,可以从中楼梯顺延而上,到顶端揽胜,这也是当时有众多诗词传世的主要原因(当然还有科举雁塔题名的原因)。

3)唐末七层:唐末大雁塔被兵火损毁,只剩下七层。究其原因,对照历史,可知是唐末黄巢之乱,以及朱温损毁长安,强迫唐昭宗迁都到洛阳造成,因而大雁塔惨遭兵燹,只剩下7层,直到五代时期后唐才进行修缮,不过从此大雁塔保留了7层,再无10层。

五、不同层级说法原因探讨

1、五层为真,韦述之说存疑

我们可以看到,大雁塔刚开始五层没有争议。然而韦述之说有夸张之嫌,因为五层高一百八十尺(约55米),六层高三百尺(约92米),不太现实,三百尺实为十层高度,因而韦述的记载不准确,六层是误记(可能带上宝瓶座),三百尺则纯属夸张渲染。

2、章八元诗词十层说为真

至于章八元,处在中唐大历年间,此时大雁塔经过武则天时期重新营建,因而是十层无疑。有人说章八元的诗词是夸张,笔者不这样认为,因为诗词创作,可以夸张,然而却不能牵强穿凿。

比如大诗人李白,就有很多脍炙人口的夸张诗句,诸如“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,用水的深度比拟友情,自然不能为真;再如“白发三千丈,缘愁似个长”,谁的头发能有那么长?又如“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,前面三千丈为渲染,后面九天却是实词,意为九重天,最高处。

而章八元的诗句“十层突兀在虚空,四十门开面面风”,如果说前半句“十层”为夸张手法这有可能,然而下半句“四十门”也是夸张就有点画蛇添足,称不上好诗文,只能是穿凿附会,胡编乱造了。而章八元被唐人称为最佳咏叹描画大雁塔的诗词,那么只有一个原因,就是真实写照,状物传神。另外结合历史文献,武周时期曾重新营造十层大雁塔,相互吻合,因此,章八元的诗词当为准确记述中唐大雁塔的盛况无疑。

3、岑参诗词的七层说,似乎应为传抄错误导致

那么,问题就来了。岑参生活在天宝年间,要比章八元早,并且是武则天重建大雁塔之后。章八元经过安史之乱后还看到十层大雁塔,那么,岑参必然看到十层的大雁塔,为何出现“七层”?于是有的人以名气断定事实,认为岑参是写实,而章八元是夸张。那么,究竟谁对谁错?

《与高适薛据同登慈恩寺浮图》

【唐】岑参

塔势如涌出,孤高耸天宫。

登临出世界,磴道盘虚空。

突兀压神州,峥嵘如鬼工。

四角碍白日,七层摩苍穹。

下窥指高鸟,俯听闻惊风。

连山若波涛,奔凑似朝东。

青槐夹驰道,宫馆何玲珑。

秋色从西来,苍然满关中。

五陵北原上,万古青濛濛。

净理了可悟,胜因夙所宗。

誓将挂冠去,觉道资无穷。

我们来看岑参诗词,题目是《与高适薛据同登慈恩寺浮图》,可见岑参当时是和高适、薛据等一同登楼远眺,可惜其他人没有同样诗作流传,也没有关于大雁塔层级记录。有的学者依据杜甫的《同诸公登慈恩寺塔》认为当时也有杜甫,不过从岑参和杜甫的诗词交往来看,如果当时有杜甫,那么题目也应该有杜甫之名,因此不能证明杜甫同去,这是另话。同样遗憾的是,杜甫虽也有诗词咏叹大雁塔,然而也无层级表述。

从诗词内容可以看出,诗人被大雁塔气势所叹服,诗词渲染的孤高耸天、下窥高鸟等,都说明了大雁塔之高。不过您可记得前面我们说过,大雁塔最初5层不过50余米,如果大雁塔只有7层,也不过60余米,称不上孤高耸天,只有高达10层近100米,成为当时长安城最高处,才能称得上摩揭苍穹。再加上当时已经有了小雁塔,也有45米左右,因而如果大雁塔只有7层60余米高,诗人的赞叹似乎就有点言过其实。

再一个,在历史文献中,中唐时期并无修建7层大雁塔的记录,因而岑参的诗句用词就需要商榷。不过,岑参是著名边塞诗人,写景状物传神,似乎不会犯类似错误。那么,笔者做一猜测,是不是历代传抄过程中,把字抄写错误了?

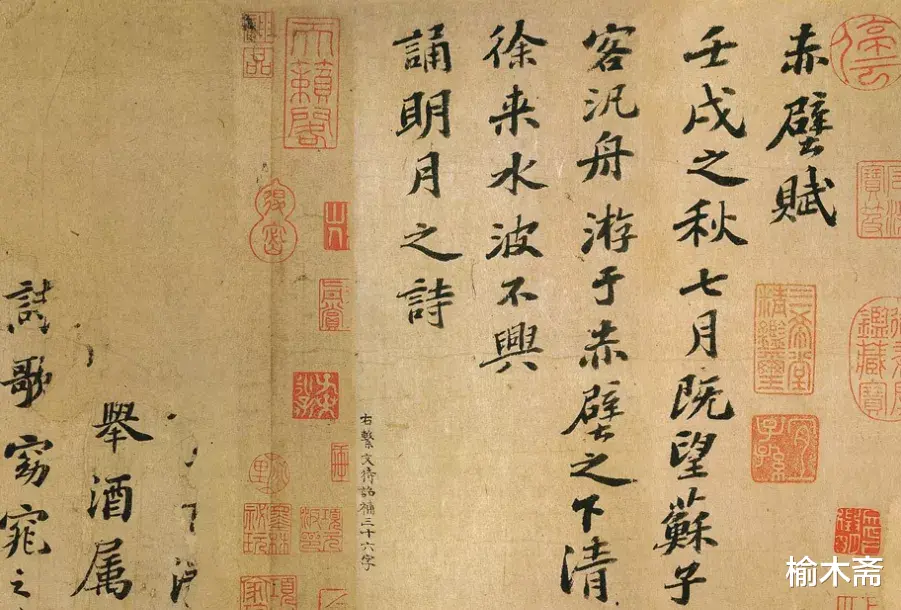

因为历史上类似现象不少,并且“七”和“十”是相对容易混淆的,再加上古人是上下书写,因而有可能存在这种情形,那就是在后人抄写过程中,把“十层”抄写为“七层”也属正常。毕竟后人看到的大雁塔已遭到焚毁,虽经修缮却固定成七层(很少有人考据佛教建筑资料),因而还以为是前人笔误,故此替岑参改过,殊不知这才是最大的败笔,给今人造成疑惑,这当为比较妥当的解释。

(王羲之《姨母帖》中的“十”字)

(赵孟頫书法《赤壁赋》中的“七”字)

而且,如果从诗词的平仄以及韵律来看,改回原文的“四角碍白日,十层摩苍穹”,明显比“七层摩苍穹”要更加妥帖自然,对仗工整,并且也符合事实。另外和章八元的“十层突兀在虚空,四十门开面面风”句非常吻合,相互辉映。

当然,关于岑参诗句属于传抄失误,只是笔者个人看法,只能作为诸位参考。不过,可以肯定的是,在岑参生活年代,确实没有历史文献证明有过七层的记载,这是事实。

(限于篇幅,关于大雁塔的雁塔题名和后代修缮考据,下文待续)

2021/3/22榆木斋

主要参考文献:

《大唐西域记•卷九•摩揭陁国•三十一帝释窟》唐 玄奘法师

《大慈恩寺三藏法师传•第七卷》唐 慧立、彦悰撰

《寺塔记》唐 段成式撰

《旧唐书•列传•卷一百四十一•方伎•僧玄奘传》后晋 刘昫、赵莹编撰

《长安志•卷第八•次南进昌坊》北宋 宋敏求撰

《游城南记》北宋 张礼撰

《宝刻丛编•卷七》南宋 陈思撰

《唐才子传•卷四•章八元传》元 辛文房编撰

《关中胜迹图志•卷七•西安府寺观》清 毕沅

《陕西通志•卷二十八•祠祀一•咸宁县•慈恩寺》