商代人祭的残酷,远超今人想象。在殷墟后岗,250个祭祀坑如棋盘般排列,每个坑中层层叠叠的颅骨诉说着无声的惨剧。那些被选中的"人牲",多是青壮年男女,他们被反绑双手,在祭祀师的咒语中坠入深渊。甲骨文中"伐羌百人"的记载,让文字成为暴力的注脚。武丁王妃妇好墓中的16具殉人,保持着生前最后的惊恐姿态,他们的骨骼与青铜礼器同眠,成为贵族死后世界的守护者。

这种血腥的祭祀仪式,不仅是奴隶制的极端体现,更是商代宗教体系的基石。商人相信,祖先神灵需要活人鲜血才能获得超自然力量。在殷墟王陵区,亚字形大墓周围密布着人殉坑,最多的武官村大墓竟有二百余殉葬者。这些殉葬者中,既有生前侍奉主人的仆役,也有战争中俘获的羌人奴隶。他们的生命,在商人眼中不过是沟通神灵的祭品。

戚家庄M63随葬品、墓葬平面图及箭镞所在位置

在殷墟的苍茫暮色中,我踩着三千年前贵族们走过的黄土,试图触摸那个被甲骨文与青铜器镌刻的时代。商王朝,这个以饕餮纹为图腾的王朝,用青铜鼎烹煮过文明的火种,也用活人祭祀点燃过野蛮的烈焰。当考古学家拂去层层黄土,一座拒绝人祭的聚落如遗世明珠般浮现,在殷商的血色迷雾中投下一缕温润的玉色微光。那就是戚家庄商代墓葬群。

戚家庄东商代墓地位于安阳市殷墟保护区西南边缘,1981-1984年安阳市博物馆在此发掘清理商代墓葬192座。这些墓葬均为长方形竖穴土坑墓,单人葬,70%以上未遭盗扰。根据墓葬分布,该墓地可划分为南区和北区,北区又分为北东、北中、北西三个墓区。

二、玉色微光中的文明孤岛

就在这样的血色背景下,刘家庄北的戚家庄东墓地,如同迷雾中突然显现的绿洲。近200座商墓次第排列,从殷墟二期延续至帝乙、帝辛时期,却始终未现人殉与人祭的阴影。M269号墓出土的青铜器令人震撼:20件礼器彰显墓主贵族身份,30件兵器诉说着尚武传统,但墓中陪伴墓主的只有两只玉犬,不见丝毫人牲痕迹。

这片墓地的特殊之处远不止于此。随葬玉器比例之高堪称殷墟之最,但所有玉饰皆为边角余料制成,器形小而杂,甚至留有未完成的纹饰。考古学家据此推测,这里居住着一个以制玉为业的部族。他们或许来自遥远的玉矿产地,带着精湛技艺来到殷都,却始终保持着对生命的独特敬畏。在商人将活人献祭给神灵时,这个部族选择用玉石沟通天地——他们雕刻的玉琮、玉璧,成为另一种形式的"祭品"。

三、墓葬等级与结构

戚家庄墓葬等级普遍较低,以小型墓为主,仅有几座随葬2套铜觚爵的中型偏下墓葬。墓葬结构多为长方形竖穴土坑,墓圹长度多在1-3米之间,宽度0.5-1.5米。部分墓葬带有腰坑,内殉狗1条,未见人殉现象。戚家庄东墓地随葬品以玉石器为主,比例高达53.13%,远超其他殷墟墓地。出土玉器种类丰富,包括柄形器、戈、蝉、鱼、璜、璧、虎、象等,多数为丧葬用玉,含在口中或握在手中。石器多为生产工具,如玉器加工工具、磨石等。部分墓葬随葬有青铜礼器,显示墓主可能具有小贵族身份。在所有192座商墓中,未发现任何殉葬人,仅见殉狗现象。这与商代普遍的人祭习俗形成鲜明对比。商代人祭极为残酷,奴隶和战俘常被活埋或斩首用于祭祀,而戚家庄东墓地却未现人牲、人殉等暴力祭祀遗存。

五、墓主身份与文化推测

根据随葬的制玉工具、玉石边角料及半成品,推测墓主多为制玉工匠。带铭文铜器墓墓主可能为制玉作坊的管理者,属于中下层贵族。该聚落可能是一个以制作玉器为主业的部族,因技术特长迁徙至殷都,但始终未能接受商人的人祭和人殉文化。

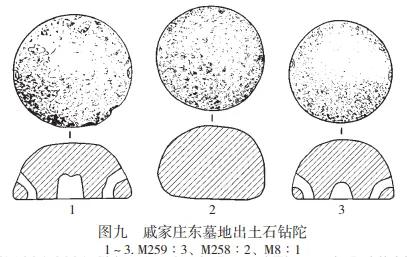

墓主身份证据:制玉工具:石钻陀、磨石、石斧、石锛等,出土于9座墓葬中。玉石边角料:1128件碎石块,多为制造石器时产生的边角料。半成品与残品:玉器半成品、纹饰未完工者,显示玉器制作活动。铭文铜器:M63、M235等墓出土带“箙”“爰”等族徽的铜器,反映族氏分化或联姻关系。

六、玉匠之城的文明密码

"爰"族与"箙"族的族徽,在青铜器上交织出独特密码。箙族以制作箭囊闻名,其族徽常与其他部族组成复合铭文,暗示着军事联盟的存在。而"爰"字在甲骨文中与玉匠相关,恰与墓地中大量玉器的出现形成呼应。这些制玉工匠,或许正是商王征召的特殊技术人才,他们像候鸟般迁徙至殷都,却始终保持着文化上的疏离。

在戚家庄东的生活区遗址中,虽只发掘出冰山一角,但已足够勾勒出独特的生活图景。没有用于奠基的人牲,不见血腥祭祀的遗存,玉匠们用边角料制作日常饰物,将未完成的作品带入墓葬。这种对"完美"的放弃,恰是对生命本身的尊重——在商人追求青铜礼器的华美时,玉匠们用残缺的玉器诉说着另一种美学:生命本就有瑕,何必苛求圆满?

当商王朝用青铜铸造权力的重器,“爰”氏匠人却在月光下雕刻玉器的余温。戚家庄东墓葬中93%的玉器为边角料改制,半枚残璧的弦纹戛然而止,恰似被刻意保留的文明断章。这些不足掌心的玉件,与妇好墓中长达33厘米的玉戈形成微妙对话——前者是匠人对材料的珍视,后者是王朝对资源的挥霍。

七、技术移民的精神坚守

殷墟四期的夯土层里,商王正用羌人颅骨堆砌通天塔。洹北商城新发现的祭祀沟中,848具兽骨层层叠压,焚烧与射杀的痕迹如诅咒般刻在甲骨上。而与之相隔仅数里的戚家庄东,二十件青铜礼器环抱着玉鱼残片,未完工的玉蝉在土层中保持着振翅的姿态。这里的高级贵族墓中,三十件兵器与两只殉犬构成奇异的平衡,仿佛刻意用犬牙替代了人牲的指骨。

考古报告里的数字暗涌着惊心动魄的对抗:同期殷墟墓葬人殉比例高达70%,而此处近两百座墓穴竟无一人殉葬。那些刻着“箙”“爰”族徽的铜鼎,本该盛放鲜血的兽面纹中,却沉淀着玉器打磨的碎屑。中州古籍出版社的发掘记录里,连生活区夯土都未渗入人祭的骨殖,这在以人奠基为常态的商代,无异于在血海中筑起纯净的方舟。

洹水的黄昏总裹挟着甲骨焚烧的焦苦,我站在殷墟博物馆的玻璃展柜前,凝视着两枚殉犬的齿骨。它们与M269墓中寒光凛凛的青铜戈矛共处一室,却让三千年前的月光穿透了血腥迷雾——在商王朝最鼎盛的杀殉时代,戚家庄东的“爰”氏族群用玉屑铺就了另一条文明的蹊径。

甲骨卜辞中“用百羌”的记载仍在渗血,而“箙”氏聚落的玉匠们已发明出旋转砣具。安阳工作站的最新研究表明,他们的制玉工艺明显带有长江流域良渚文化的基因,青铜器上的族徽文字更接近先商时期的符号系统。这或许印证了那个悲怆的迁徙故事:某个掌握琢玉秘技的部族,带着破碎的信仰北上殷都,在青铜文明的暴力美学中,固执地守护着玉石般的文明底线如同文明的火种那般,在商周更替的浩劫中,最终点燃了“以玉比德”的儒家伦理。

八、结语

“爰”铜方彝 商代后期 河南安阳戚家庄东M269出土

殷墟的黄昏总带着青铜锈蚀的腥气。我常站在洹水岸边,望着商王朝的残阳将甲骨文的裂痕染成血色。那些深埋地下的卜辞里,"伐羌""刿牲"的字样像青铜钺刃般森然,直到某日考古人的洛阳铲触到一片温润的玉光。

戚家庄东的土层里,两百座墓葬静静沉睡了三千载。当青铜鼎簋重见天日时,我们竟未遇见那双双被缚的殉人手骨。墓主的兵器寒光未褪,三十件戈矛簇拥着二十件礼器,青铜器上"爰"字族徽却在玉珏环佩间变得柔和。殉犬取代了人牲,恍若某种沉默的宣言。

玉屑在探方里闪着微光。那些未完工的玉蝉、残损的玉鱼,分明是匠人遗落的叹息。半枚玉璧的弦纹突然中断,像被风折断的琴声。考古报告里的统计数字忽而有了温度:这里每座墓葬都藏着零碎的玉片,却不见象征权力的玉琮圭璋。或许某个春日的清晨,外来的工匠们背着玉料走进殷都,用雕刀在坚硬的白玉上刻写尊严。

甲骨文记载的献祭仪式里,商王用羌人鲜血浇灌青铜树时,这群异乡人正将故乡的月光雕琢成玉佩饰。他们不参与夯土台基下的活人奠基,不效仿贵族墓道里的杀殉狂欢。青铜器上的"箙"字族徽与"爰"字交替浮现,如同两种文明在甲骨裂缝间的隐秘对话。

在殷墟四期的土层里,我捡起一枚残留切割痕迹的玉料。三千年前某位工匠或许也在此驻足,听着远方祭祀坑传来的哭号,将未竟的玉璜藏进陶瓮。当整个王朝在血腥祭祀中癫狂,这群固执的手艺人用玉屑铺就了另一条通往永恒的道路——没有殉葬者的哀鸣,只有玉石相击的清响在墓圹中回荡。