当代很多书法家都钟情于写草书,尤以大字、巨幅为多,主要是为了迎合当今展厅展示的主流环境,这固然是紧跟时代发展的选择,但是这种专为展厅创作的巨幅大字草书作品也呈现出一些问题,并没有推动草书的发展,相反有将草书带入歧途的趋势。

草书被认为是五种书体中最适合抒情的一种,在崇尚书法个性化和情感表达的时代,草书自然被当成了创作的首选。

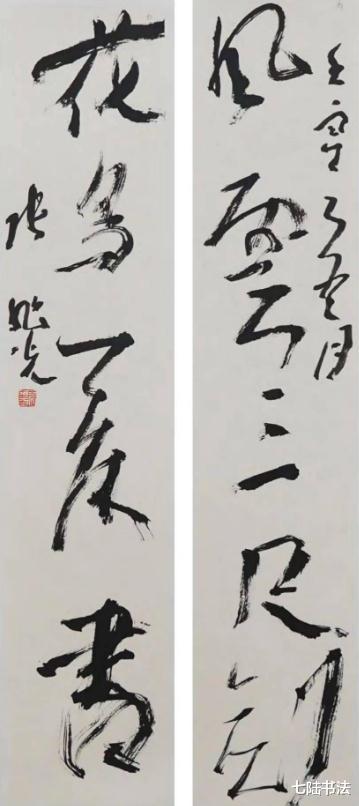

另外草书的创作也是非常难的,特别是狂草的创作,不但需要对草法的精准掌握,还要根据全局调整字型和节奏,以便准确清晰的表达情感和韵律,好的草书作品笔势连贯、线条飞舞、气韵生动、节奏明快,观之令人情绪激荡、品味无穷。

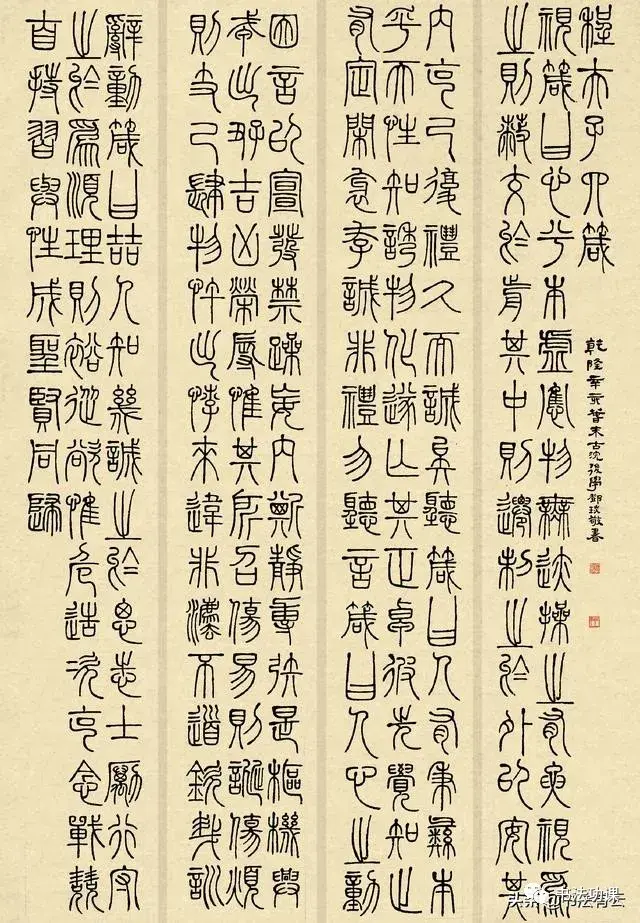

草书作为一种书体,是章草、小草和狂草的统称,这三种草书有明确的传承关系,但是形式却差别很大,章草缘于隶书,是为了快速书写产生的,小草是在章草的基础上结合行书和楷书演变而来,狂草是突出小草书连绵牵带以后的结果。

章草和小草都是实用性书体的一种,因为需要特别学习识读,所以没有楷书和行书普及,当书法进入纯艺术的发展阶段以后,注重书法的抒情表达推动草书创作进入爆发期,加上很多人将草书创作认为是书法的最高境界,这也进一步推动了草书创作的发展。

以张旭光先生为首的“草书四人组”,专注于狂草的探索,填补了这一书体在书法史上很长一段时间以来的空白,让人们见识到了当代狂草的风范。

不过在草书蓬勃发展的时候,也难免暴露出一些问题,其中最主要的问题就是艺术表达和文字识读形成的矛盾。

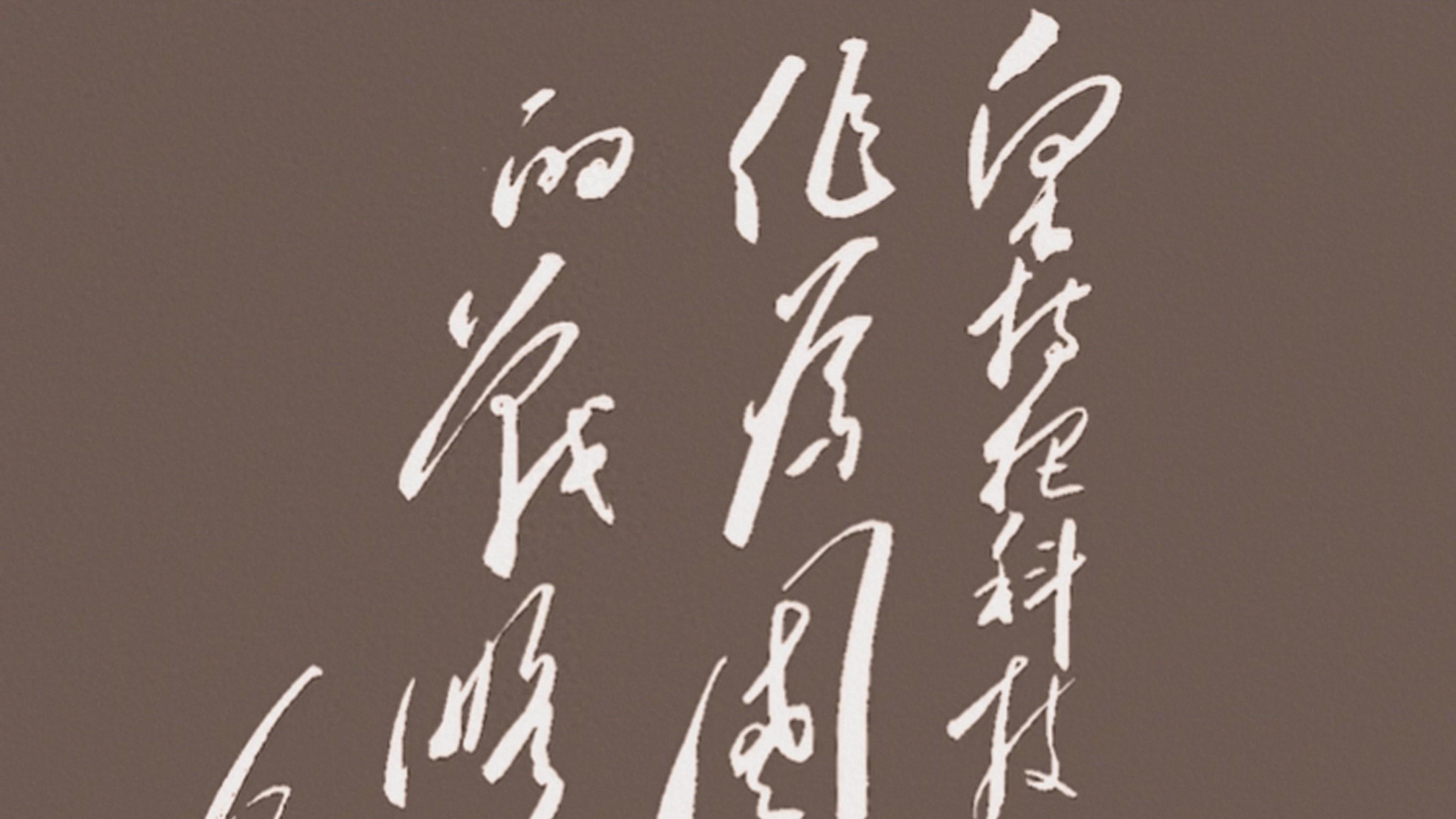

其实艺术表达和文字识读本不存在矛盾,但是由于当今很多书法家受到国外美学影响,过度强调艺术表现力,过分夸张的结构设计造成文字变形严重,从而造成识读困难。

为了解决这一矛盾,现在一些书法家已经开始放弃文字识读功能,片面的追求艺术表现。

比如王冬龄先生的乱书,以及张旭光先生表达的“草书不再为识读负责,只为美负责,只为情感和心灵负责”的观点,这些理念在令人惊骇之余,却得到很多书法家的认同。

然而牺牲文字的识读性却有将书法和文化隔离的风险,失去文化根基的书法是不可想象的,也很难再独立生存,必然被其他艺术形式吞噬,也就意味着书法的消亡。

目前已经呈现出这样的趋势,比如十三届国展中的缺字对联作品,足可以证明无论是作者还是评委都严重忽视了作品传递的文化内容,从而造就了这一惊天丑闻。

牺牲文字的识读功能,固然会让作品彻底摆脱束缚,从而更为自由开放的发展,然而这也意味着书法将进入无序发展的阶段,这将模糊书法的规则和标准,严重削弱书法的本质特性,让书法失去自我。

文字是书法的唯一载体,识读是文字的唯一功能,抛弃文字识读功能的作品只能被称之为线条艺术,不应该再冠以书法的名号。

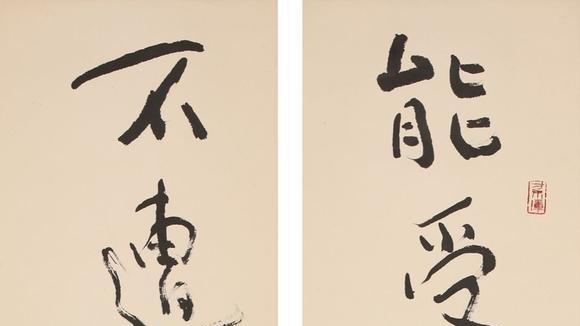

过分强调艺术表现而牺牲文字的识读性已经引起了民众的极大反感,也引起部分书法家的警觉,崔寒柏先生就在直播中提出了反对意见,他认为书法的本质还是要能够被识读,无论用何种书体何种风格创作,首先要保证的就是可读。

其实,书法的艺术表达和文字识读的矛盾是当今部分书家刻意创造出来的,这种矛盾展现出创新的决心和勇气,但是也体现出当今书坛的浮躁。

创新可以,但是不能动摇根本,草书创作应该停一停、慢一慢,丢掉华丽的外装,重新找回文化的内心。

近代至当代的大草,就像是表演队伍造型花样很多,很有创意,可惜演员当中的歪瓜裂枣太多!而古名家的表演队伍造型没那么多花样, 但演员个个都是俊男靓女!