本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

1933年,在一个秋高气爽的日子,一位来自德国女摄影师赫达·莫里逊,怀揣着对东方文明的憧憬和对摄影艺术的热爱,踏上了前往中国大同的旅程。

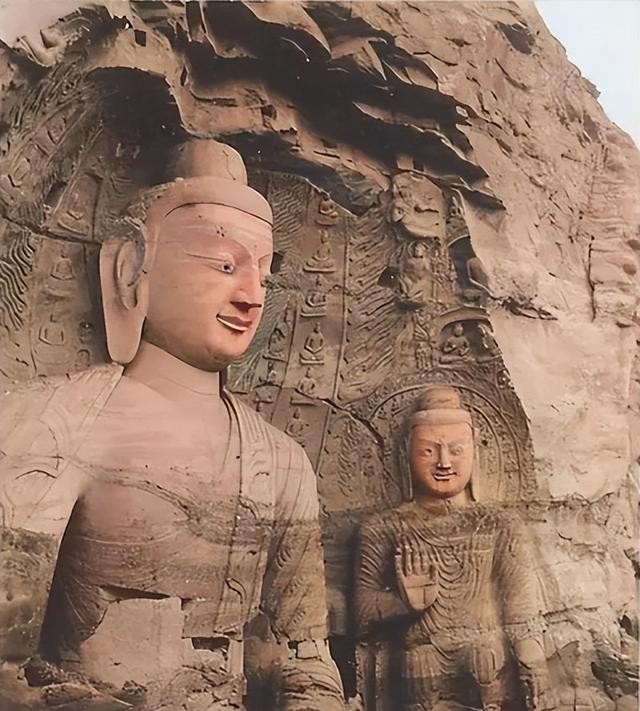

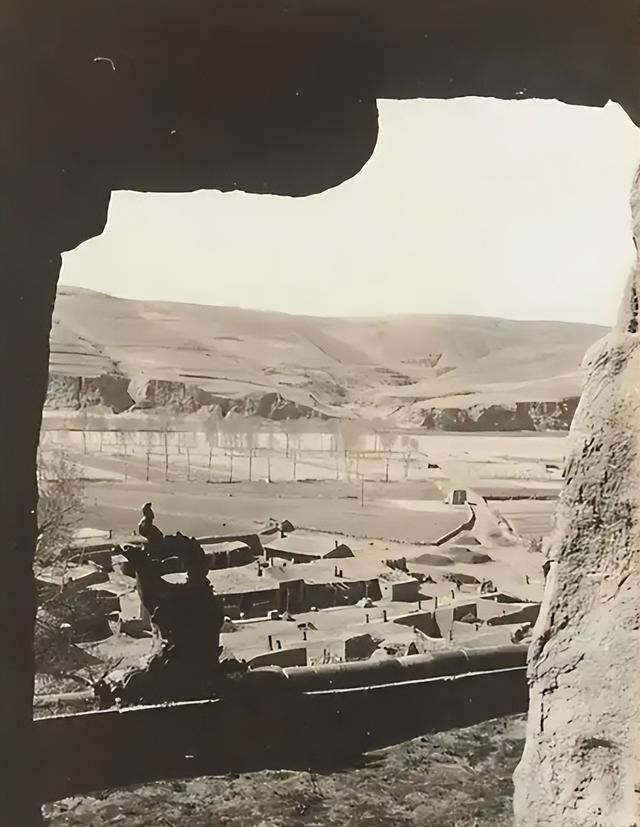

这张云冈石窟的老照片正是那年拍摄的,去过云冈石窟景区的,都知道如今的场景,不管是在规模还是建筑方面上都优化的非常壮观。

而这张却是,曾经未完工的石窟,这并非是与云冈石窟相似的遗迹,而是真实历史影照,这一组老照片将让我们体验一种穿越时空回到古代的感觉。

此时的中国对于一个欧洲女性来说,仍然充满着神秘的色彩,而云冈石窟,这座沉睡在武周山南麓的千年石窟,更是她心中向往的艺术圣地。

来到中国后,莫里逊一路颠簸,骑乘着三八大杠,在尘土飞扬的土路上缓缓前行,走到一处田地旁边,她内心十分喜悦,站在自行车前留下了一张留影。

身后路旁稀疏的树木在秋风中摇曳,远处的天空湛蓝如洗,偶尔有几朵白云飘过,这片苍茫的景象,与她记忆中繁华的欧洲城市截然不同,更增添了旅途的未知和神秘感。

莫里逊的目的地,是位于大同城西南麓的云冈石窟,这座建于公元398年的石窟,是北魏王朝的佛教艺术瑰宝,也是中国三大石窟之一。

在一百多年的漫长岁月中,无数工匠在坚硬的崖壁上凿刻出45个洞窟,以及252个窟龛和五万多尊造像,规模之宏大,气势之磅礴,令人叹为观止。

这些雕像的造像大小不一,大者高达17米,小者仅2厘米,题材涵盖佛、菩萨、飞天、供养人等,风格融合了印度、中亚和汉文化元素,可见古人的工艺智慧是多面先前。

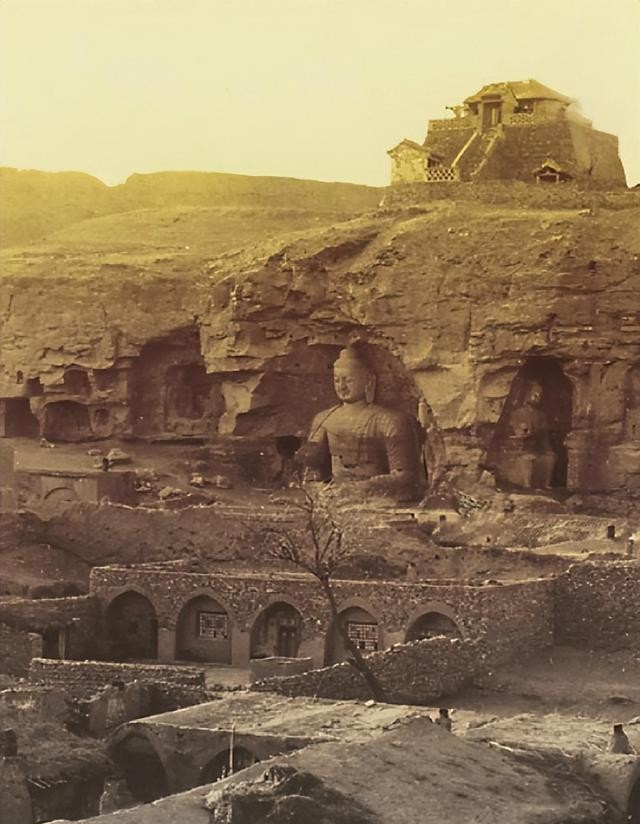

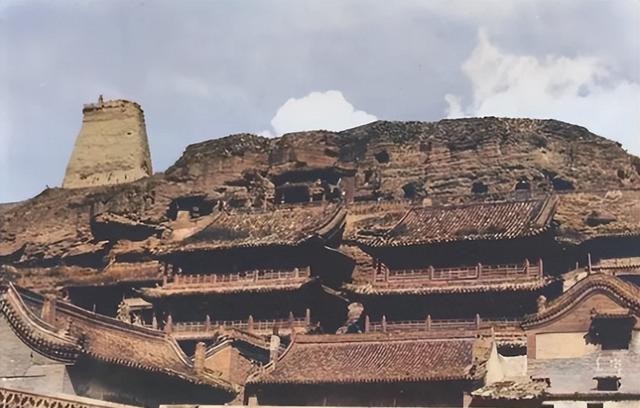

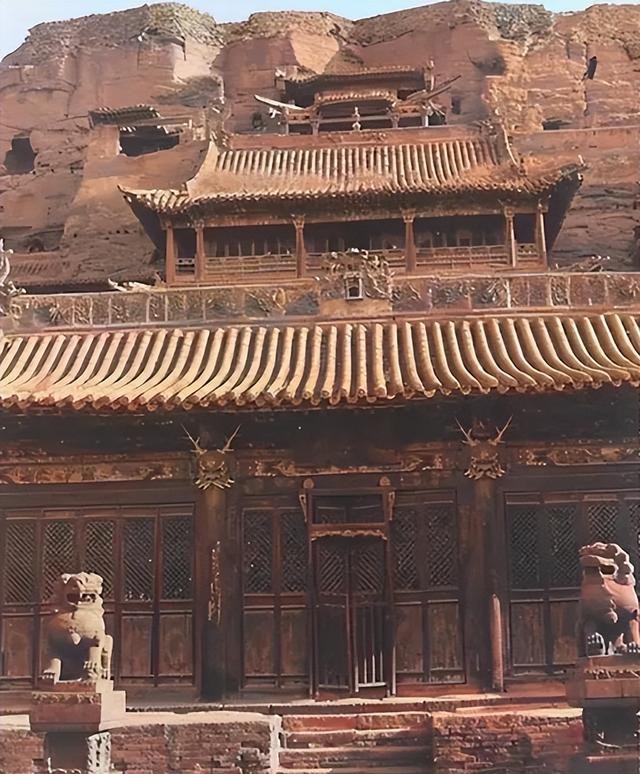

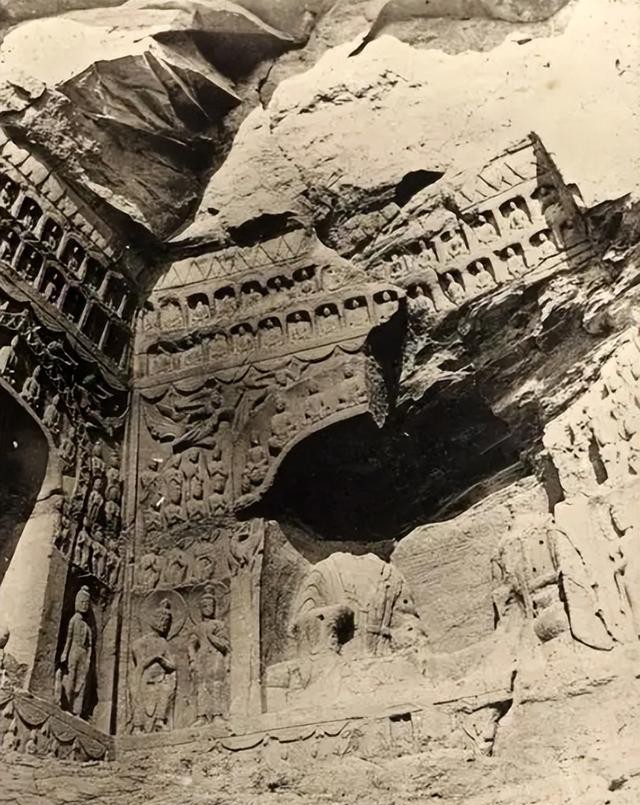

映入眼帘的是依山而建的寺庙,照片中这些寺庙下面的都是露天的,而靠近山山的却是建造在木结构的阁楼中,与石窟相互映衬,构成了一幅独特的历史画卷。

通往第五、六号双洞窟的阁楼入口处,有两尊威武的石狮守护,仿佛在默默守护着这座艺术圣地,当莫里逊进入阁楼的一刹那,眼前豁然开朗,就仿佛穿越到了另一个世界。

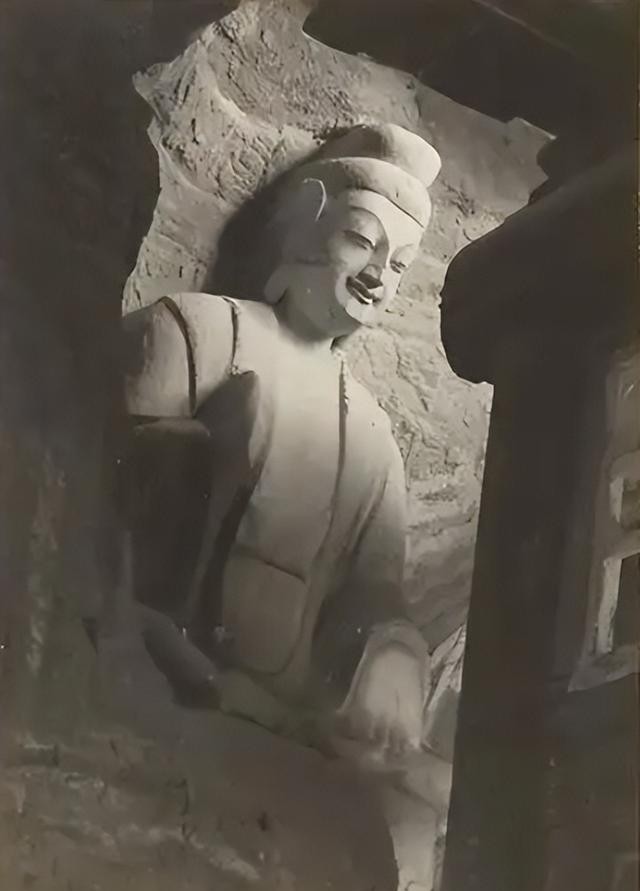

第五窟中,一尊高达数米的佛像矗立在莫里逊面前,这尊佛像被誉为“云冈石窟最美佛像”,双肩齐挺,双目微含,似笑非笑,恬淡虚无,给人一种超凡脱俗的神圣之美。

莫里逊被这尊佛像的艺术魅力深深震撼,她用镜头记录下这尊佛像的每一个细节,力求将它的美完美地呈现在世人面前。

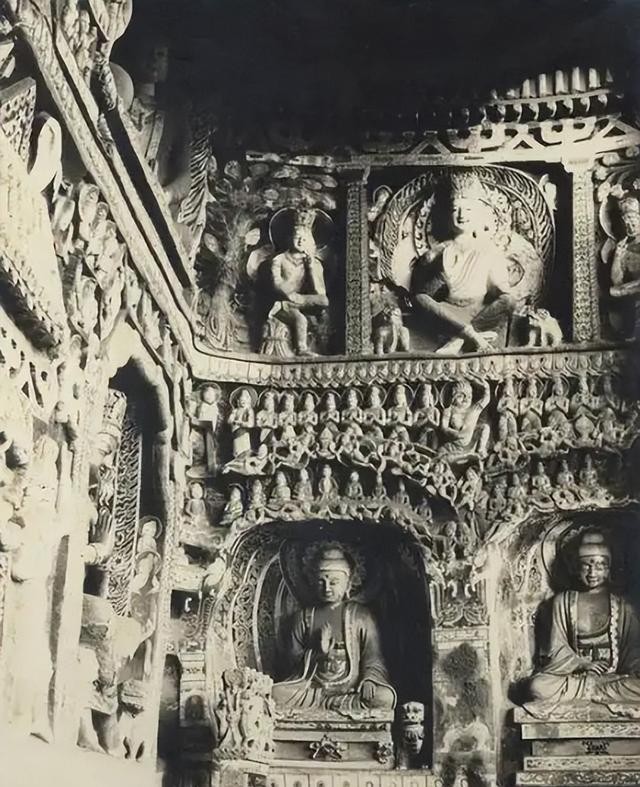

与第五窟的宏伟壮丽相比,第六窟则更注重叙事性,窟壁上雕刻着成块的方格,每个方格中都刻画着一个佛教故事,引人入胜,深陷其中。

这尊大佛原本不是露天的,以前上面还有用木头搭的屋檐,不过后来,时间长了发生塌陷,才成了露天石窟,而大佛的表面已经风化模糊,满是岁月的痕迹,但其雄伟的气势依然令人敬畏。

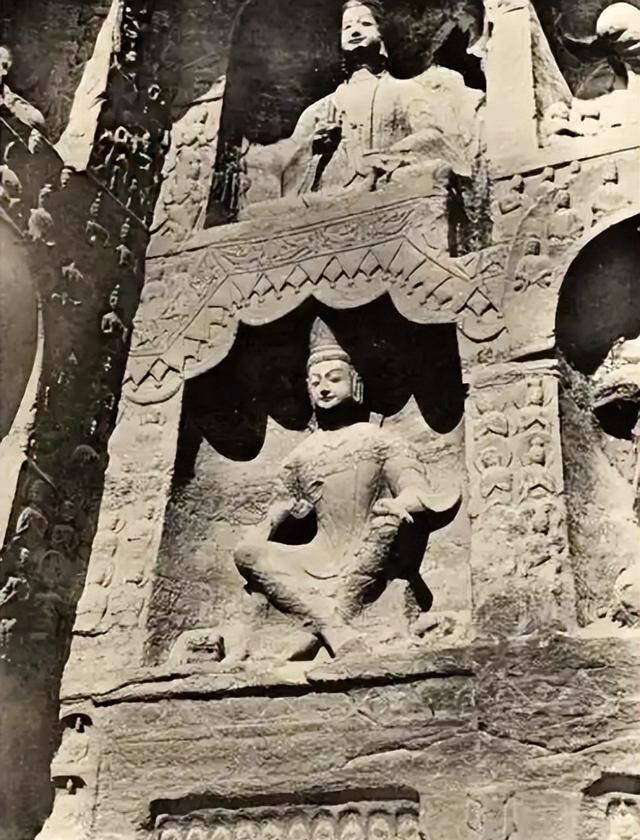

莫里逊还拍摄了其他洞窟的造像,千佛石壁、思惟菩萨、鸠摩罗天等,这些造像形态各异,栩栩如生,每一种雕像都像是在说云冈石窟完美艺术的多样性。

在探访石窟的过程中,莫里逊也注意到了一些令人惋惜的景象,民国时期曾有人在石窟壁上刻下了“到此一游”的字样,这种不文明的行为令人痛心。

就像我们的万里长城一样,拥有的久远的历史,是我们中国文化的遗产,每日应不少的游客前来楷模。

然而总有一些小丑,在城墙上面刻上自己的名字,或许写下“到此一游”的字样,来证明自己的来过。

生怕别人不知道,他来过一样,这样的行为,实际上是在损害我们祖先留下来的遗物。

每到游客离开时,工作人员除了打理卫生之外,还得仔细检测城墙每一处,来确保文物,且还需要定期维护,这种不文明的行为给工作人员带来不小的困难。

在石窟同样出现了这种不文明的事情,甚至还更加过分,这是第三十窟左下角的那尊造像,可以看到佛头被盗走了,莫里逊用镜头记录下这些景象。

1933年拍摄的,千佛石壁,看上去非常壮观,每一尊佛像的脸型都不同,在佛界之中,千手观音一直给人一种神奇的印象。

云冈石窟的工程一直未停止过,唐朝的经济比前面的朝代还要繁华,云冈石窟的工程进展也在那个时候,得到了很大的提升。

遗憾的是,在当时因为种种原因,影响着很多未开发的工程,甚至出现停工的现象,直到进入辽辽道宗时期,云冈石窟的工程迎来了一场长达十年的修整。

其中就包括十座大型寺庙,和上千个佛像,可见当时的规模之大,然而到了明朝大同的寺院就无人管理了。

甚至沦落为荒地,1644年李自成率兵起义的时候,就路过大同,见此地形复杂是一个易守难攻的好地方,于是让张天林镇守此处。

对大同的寺院并无修整,后来又遭到清军的进攻,战争一触即发,大同云冈寺院也遭到了破损,甚至有些地方成为了一片灰烬,清朝建立七年左右,云冈石窟才得以再次修整。

参考信息

中国新闻网【2015-09-18】《坍塌1500年云冈石窟北魏佛像有望再现荣光(图)》

大象新闻【2024-12-24】《痛心!云冈石窟共300尊造像流失日本、美国等地》