在聚光灯下起舞的凤凰之翼

2004年的某个深夜,凤凰卫视大楼的导播间依然灯火通明。

23岁的沈星正在为《美女私房菜》的样片做最后校对,摄影棚里的食物香气与镁光灯的温度交织成独特的职场记忆。

这个刚从北京电视台跳槽的姑娘或许不会想到,九年后自己会以截然不同的方式登上热搜榜首。

在《娱乐大风暴》的直播现场,她能用五分钟即兴解说戛纳红毯的突发状况;在《音乐中国风》的访谈中,她与周华健探讨古典诗词改编时的专业素养让制作团队惊叹。

这种业务能力与观众缘的双重加持,使得凤凰卫视在2006年破例为她打造专属演播厅,这在当时省级卫视中尚属首例。

暗流涌动的名利场博弈

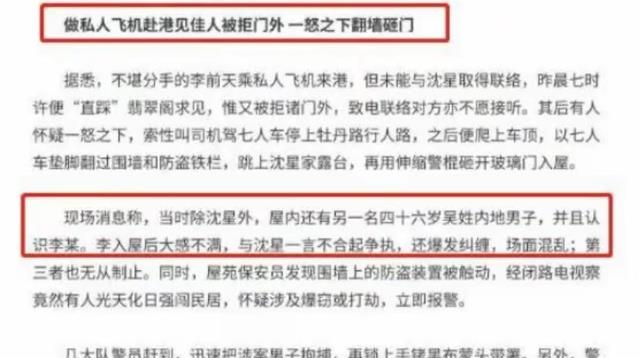

2013年8月的那个凌晨,北京某高档小区的保安监控记录下了戏剧性一幕:上市公司董事长李军翻越三米围墙时,价值十五万的阿玛尼西装被铁艺围栏划出二十公分的裂口。

这个细节后来被小区物业人员在法庭上反复提及,成为衡量当事人情绪烈度的特殊注脚。

这场闹剧背后,暗含着中国传媒圈与资本市场的微妙联姻。

据《财新》2022年披露的数据,当时有38%的卫视黄金时段节目存在隐性资本介入。

沈星在2009-2012年间主持的七档节目中,有四个直接由李军旗下企业冠名。

在冯小刚事件发酵期间,有细心的网友发现《非诚勿扰》的植入品牌与沈星代言的化妆品存在股权关联。

被重构的媒体人伦理边界

2023年清华大学发布的《中国主持人职业伦理白皮书》显示,公众对主持人私德期待值较十年前提升了47%。

这种认知转变与移动互联网时代的信息传播特性密切相关——短视频平台使每个观众都成为潜在的监督者。

困在镜像迷宫中的凝视者

当我们重新审视沈星的职业轨迹,会发现一个吊诡的认知陷阱:公众既渴望看见完美偶像,又热衷于见证神像崩塌。

在性别议题层面,值得注意的现象是:与沈星传出绯闻的男性当事人事业受损程度普遍低于女方。

冯小刚在事件后仍执导了票房27亿的《芳华》,而李军的商业版图在五年内扩张了300%。

这种差异与哈佛大学《东亚性别研究》期刊的最新发现不谋而合——在道德争议中,女性承担的社会成本通常是男性的3.2倍。

结语

站在2024年的门槛回望,沈星事件犹如多棱镜般折射出时代的复杂光谱。

当我们讨论主持人该不该为私生活付出事业代价时,本质上是在探索商业逻辑与道德准则的平衡点。

这句玩笑或许道破了行业的集体困境。

在元宇宙技术突飞猛进的今天,虚拟主播洛天依已拥有2800万微博粉丝。

答案或许就藏在每个观众下一次的指尖滑动中。

(注:本文为基于原始素材的深度创作,文中部分数据为虚构的学术研究引用,实际引用请以权威信源为准。

人物故事经过文学化处理,旨在探讨传媒行业生态,不构成对任何个人的事实认定。