声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

我国的汽车无论是产量还是销量,都已位居世界头把交椅,这不仅会让人想起我国汽车的起始之点——东北长春。国产汽车就是从这里一步步走向全国并走向全世界的。

当年我国汽车制造厂的选址为什么要选在长春?其实,当年的选址是苏联人拍板决定的,从现代的角度看来,这个决定到底是对还是错呢?又有哪些城市在筛选的过程中被淘汰掉了?为什么?

要了解这一点,就得先来看一下新中国成立初期,围绕汽车生产制造的国内外背景是什么。

我们也要有汽车制造厂汽车生产制造是现代工业制造业复杂结合体,涉及到各种各样的原材料提炼使用,还涉及到多项复杂的技术。旧中国时期,汽车全部靠进口,国内没有生产能力,连配件等零部件也不能生产。

新中国成立刚刚两个月,毛泽东主席就率领庞大的代表团出访苏联。彼时的苏联是和美国并驾齐驱的超级大国。在苏联期间,苏联政府特意安排了大量的企业参观访问项目。

其中就包括对斯大林汽车制造厂的参观。看着规模庞大的生产线在看着一辆接一辆新汽车装配,毛泽东告诉身边的工作人员:“我们也要有这样的大工厂。”

汽车生产制造可以代表一个国家是否真正具有迈向工业社会的能力。我国地大物博,生产汽车的一切原材料全都具备,这样一个庞大的国家,怎么可能连汽车都不能制造呢?

正是在这样的大背景下,我国在和苏联商讨苏方援助中国项目的时候,专门提到了关于生产汽车的情况,最终商定苏联援建中国第一批重点工业项目中,要建设一座现代化的载重汽车制造厂。

1950年2月,我国和苏联签订了条约协议,第一批苏联援建的重点项目中就有第一汽车制造厂的项目,属于156项重点工业项目之一。这便是我国汽车制造的发展起点。

汽车制造要考虑的事项正所谓万事开头难,彼时的新中国什么都没有,要在一穷二白的基础上建造现代化的汽车制造厂,难度可想而知。最关键的是,当时的中国人完全不了解生产制造汽车究竟要做好什么工作。

我国和苏联是在2月份签订条约协议的,半个月后,汽车工业筹备组就应运而生,当年在北京还专门成立了一个汽车实验室。

筹备小组和实验室的首要任务,是先要确定生产制造哪种类型的汽车,其次要考虑汽车制造厂的整体设计情况。

最终,聘请了苏联方面的专家来承担汽车工厂的设计工作。苏联专家给出的建议是,苏联国内的汽车制造厂有怎样的设备,中国的汽车制造厂也要具备。

从技术再到附属设施,全部都要建设好。按照当时的设计规划,除了要建设制造厂,还要另外建设一座装配厂,这是为了后续能够扩建而必须打下的基础。

有了基本的方案,还要考虑汽车制造厂的配套设施。汽车生产要运用到钢铁和电力,还有运输以及其他诸如水源、地质等基础条件也必须得合适。

换句话说,不是孤立的建设一座汽车制造厂就可以了,配套设施的完善、钢铁供应、电力需求的保证等因素都必须得考虑到位才行。

而要考虑这些因素,势必就牵扯到了要把汽车制造厂建设在哪里的问题。

考虑到的几个建设地点按照苏联专家的建议,中国的汽车制造厂应该向苏联的斯大林汽车制造厂那样,设立在首都或者是首都的附近。

不过,这个建议苏联专家随后就推翻了,因为现代化的汽车制造厂需要考虑的配套因素设施很多,不能仅仅只考虑政治因素,关键是要考虑哪些地方更符合汽车制造厂的生产运行。

在方案设计规划期间,备选的城市有多个,华北地区有石家庄和太原,西北地区有西安和宝鸡,中南地区有湘潭、株洲等城市,北京也在考虑范围之内,但就像上面说到的,很快就被排除了。

需要指出的是,当时几个备选的地点城市并不是像现在这样要考虑经济发展因素,主要考虑的是政治因素以及当地的实际情况是否适合。

比如石家庄,它位于京汉铁路和石太铁路的交汇之处,属于交通枢纽城市,而且也是在解放战争期间,共产党解放军控制的北方主要大城市之一。

再比如太原,20世纪早期在阎锡山的经营之下,在北方城市的发展中相对较好,所以从生产汽车的角度看,这座城市似乎也合适。

其他的几个入选城市,要么是西北地区的重镇,要么城市周边有合适的原材料,因此备选考虑的因素确实很多。

但是,当这些备选城市以及设计方案汇总到苏联专家那里后,都被一一否决了。原因很简单,这些城市都不合适。

备选城市的劣势几座备选城市的劣势相当明显,最明显的地方就是电力供应不够。新中国成立初期,国内除了几座大城市能够提供基本的供电外,其他大部分地区都没有电力供应。

而要生产制造汽车,没有稳定的电力供应,工厂怎么可能开工?按照当时的生产数据显示,每年如果生产3万辆汽车,全年需要供电24000kW。

国内当时的城市,比如西安,年供电能力只有9000kW。假设把汽车制造厂设立在西安市一座工厂,就把整座城市的电力全部消耗光了,而且消耗光了还供应不上。

如果要建设新的发电站,又要额外拿出几年的时间去建造,所以说这根本不现实。要建设汽车制造厂,就必须选在电力供应完善且足够的地方。

除了供电问题,另一个需要考虑的是钢铁供应。按照当时的汽车生产需求,一个汽车制造厂一年至少需要20多万吨钢铁。

这就意味着城市必须得具备稳定的钢铁生产能力,以北京来说,当时北京周边的钢铁厂根本不具备年生产20多万钢铁的能力。一直到50年代末期,北京周边的钢铁厂年生产能力才提升了。

再者,还要考虑到木材的消耗和使用,每年的需求量在2万立方米左右。如果将汽车制造厂设置在西北地区,当地的环境本来就相对较差,就是把黄土高原上的林木都砍光,恐怕也不够汽车制造厂的需求。

最后还要考虑到运输需求。由于当时现代化的公路设施完全不存在,所以运输主要靠铁路来完成,而国内的铁路里程少的可怜,且分布极其不均衡。

正是在这种情况下,苏联专家很快就把目光投向了东北地区。先不说别的有利因素,单单是运输这一领域,其他城市就难以和东北地区相抗衡。

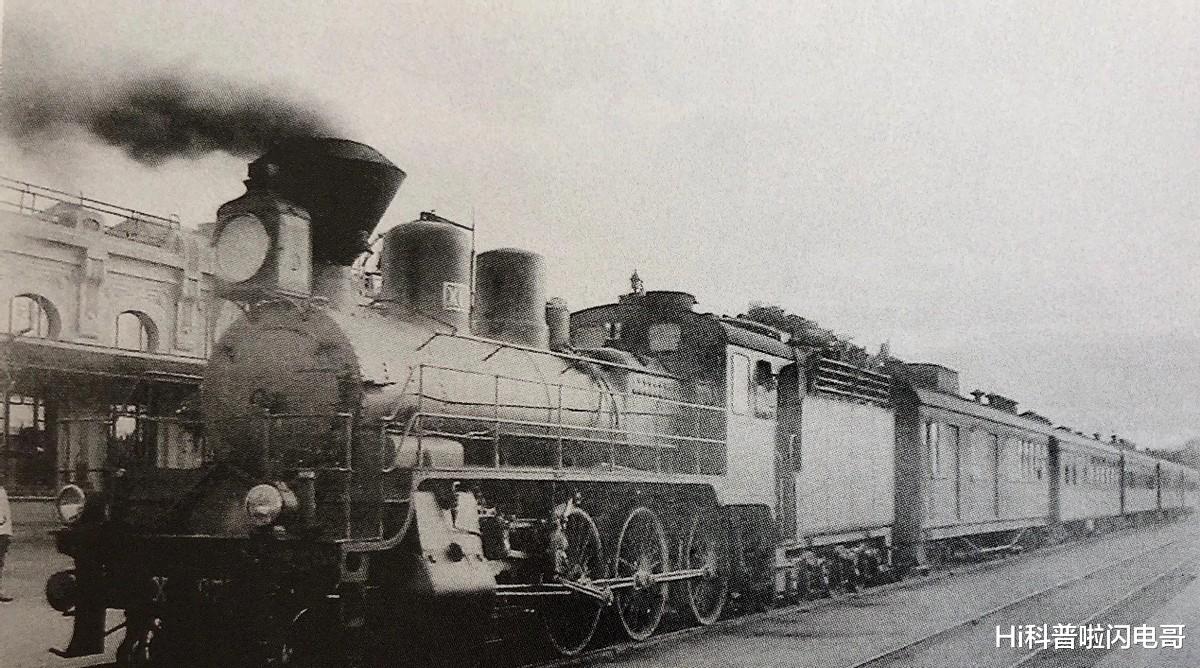

先来看东北地区的铁路情况。东北的铁路发展,跟列强对东北的侵略和殖民有着千丝万缕的联系。

19世纪末期,羸弱不堪的清王朝被日本打败,沙俄乘机提出条件,要在我国东北地区借地修路,这里的路指的就是东北铁路。

沙俄不单要修铁路,还想要铁路建成后的管辖权,这就是后来被称为的中东铁路,也就是中国东方铁路。

修建东北的铁路虽然让当时的清王朝失去了主权,但是铁路进入东北地区后,客观上推动了早期工业化的发展以及城市的形成。

比如现在的黑龙江省会哈尔滨,最初只是松花江畔的一个小村庄,随着中东铁路经过这里,哈尔滨一跃成为远东地区的商贸中心。

到上世纪30年代,东北铁路的总里程超过了7000km。在随后的伪满时期,日本将东北是为自己的心腹重地,也拼命建设铁路。到1945年抗战胜利,东北的铁路里程达到了11479km。

所以,单单从铁路运输这一点来看,其他地区完全没办法和东北抗衡。东北的铁路网在新中国成立初期就已经基本完备,在运输上相当具有优势。

除了铁路运输优势外,东北丰富的矿产资源,比如煤矿和铁矿等,从19世纪中后期到20世纪中期也经历了大规模的开发。

比如在张作霖统治东北的时期,整个东北应该是东亚地区最富庶的地方,当时东北的经济总量达到了日本经济规模的50%。

整个东北地区拥有一系列工矿企业,无论是炼钢还是造船,生产设施都极其完善。比如像钢产量在20世纪初期就达到了日本国内40%的规模。

所以从总体上来看,新中国成立初期,东北具有比较完备的工业体系,虽然经历了战乱,很多工厂设施都残破不堪,但是只要稍加修建整理,就可以继续运行。

对比之下,当时国内的其他城市和地区是完全没有发展起来,所以在这种局面下,要建设汽车制造厂,最好的地点就应该设置在东北。

1951年,在初步选定东北地区的基础上,把地点设置在了四平到长春一带,至于具体的厂址选在哪里,还要经过进一步的勘测才能决定。

当年的2月份,国内的有关人员陪同苏联专家到这一地区进行实地勘测,最终专家们觉得长春一带具备建厂条件。

接下来,只用了一个月的时间,工作人员就完成了2万平方公里的测量绘图。至此,新中国的第一汽车制造厂选在了长春。