2011年,北京,当挖掘机的轰鸣声划破朝阳区的清晨,当老旧的砖瓦在尘土飞扬中轰然倒塌,7年的拉锯战终于落下了帷幕。

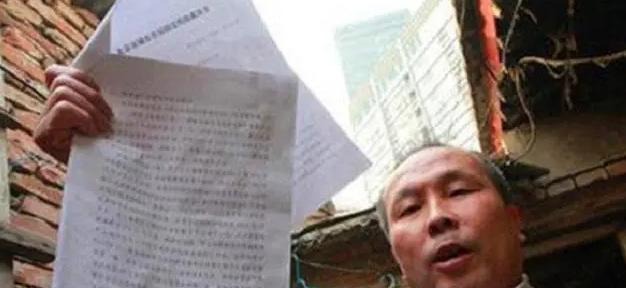

曾经矗立在曙光西路,与周围高楼格格不入的破败平房,最终还是没能逃过被拆除的命运,它的主人,一个名叫张长福的普通老人,也在这场持久战中耗尽了最后的耐心和希望。

2003年,北京郊区,尚家楼村,彼时的张长福,怎么也不会想到,自己会成为日后人们口中的“钉子户”,更不会想到,自己会与这个时代,与这个城市,展开一场长达7年的对抗。

那一年,北京申奥成功,城市发展进入快车道,轰轰烈烈的城市改造计划席卷而来,尚家楼村也被划入了拆迁范围。

消息传来,村民们欢欣鼓舞,40万的拆迁款,外加一套崭新的北京市区住房,这对于祖祖辈辈生活在郊区的他们来说,无疑是天上掉馅饼的好事。

然而,张长福却高兴不起来,83万,这是开发商给出的最终报价,包括弟弟张长友的那一份。

在旁人看来,这已经是一笔巨款,足以让他们兄弟二人过上衣食无忧的生活,但张长福却觉得,自己的房子距离天安门只有十几公里,按照市区房价,每平米至少值一万块,83万,简直是打发叫花子!

“250万,少一分都不行!”张长福的态度异常坚决。

谈判破裂,张长福成了尚家楼村唯一的“钉子户”。

2006年,尚家楼村的旧貌已经换了新颜,高楼拔地而起,只有张长福的平房,依然孤零零地矗立在曙光西路旁,与周围的环境显得格格不入。

2008年,奥运会即将召开,曙光西路作为奥运会的重要交通干道,必须尽快畅通,政府多次派人上门做工作,甚至拉起了警戒线,但张长福依然不为所动,他坚信,自己的房子一定会升值,他要等到一个更高的价格。

然而,张长福没有等到他想要的“天价”拆迁款,却等来了法院的强制拆迁令,2011年,张长福的“堡垒”最终被攻破,他没能成为这场博弈的赢家,反而错过了最佳的拆迁时机。

张长福的故事,是城市化进程中一个微不足道的缩影,在时代的车轮滚滚向前时,个人的力量显得如此渺小。

他固执、他算计,最终却沦为别人眼中的笑话,成为城市发展进程中一个尴尬的注脚,然而,在钢筋水泥的丛林中,并非所有的“钉子户”都如张长福般,最终以悲剧收场。

同样是在北京,同样是2008年奥运会前夕,另一个“钉子户”却以一种近乎传奇的方式,赢得了世人的尊重,它就是——北顶娘娘庙。

这座始建于明朝的皇家庙宇,在历史的长河中默默守护着这座城市,见证了王朝的兴衰更替,也承载着无数人的信仰和希望。

当奥运会的号角吹响,当鸟巢和水立方的设计图纸铺开,北顶娘娘庙却赫然出现在了拆迁的红线之内。

消息传出,舆论一片哗然,拆,还是不拆?这个看似简单的选择题,背后却承载着城市发展与文化遗产保护之间的博弈和权衡。

一边是举世瞩目的奥运盛会,是城市发展千载难逢的历史机遇,一边是拥有数百年历史的文化瑰宝,是不可复制的历史记忆。

面对压力,有关部门顶住压力,最终决定尊重历史,保留这座古老的庙宇,为此,鸟巢的选址不得不向北移动了100米,水立方的方案也做出了相应的调整。

当2008年奥运会开幕式的焰火在夜空中绚烂绽放,当来自世界各地的运动员在鸟巢中奋力拼搏,北顶娘娘庙依然静静地矗立在那里,它仿佛一位历经沧桑的智者,用一种包容和慈悲的目光,注视着这一切。

北顶娘娘庙的故事,让我们看到了城市发展与文化遗产保护之间并非总是不可调和的矛盾,它让我们明白,在追求现代化的同时,更要珍惜历史的馈赠,守护文化的根脉。

城市,是历史与现实的交汇点,是传统与现代的融合体,在城市发展的进程中,难免会遇到各种各样的问题和挑战,而如何处理好发展与保护之间的关系,则考验着一个城市的智慧和胸怀。

张长福的无奈与北顶娘娘庙的幸运,折射出城市化进程中两种截然不同的境遇,他们的故事,也引发了人们对于城市发展与文化遗产保护之间关系的思考。

有人说,城市化就像一场势不可挡的洪流,它裹挟着时代的浪潮,冲刷着一切旧有的秩序和痕迹,在这样的浪潮面前,个人的力量显得微不足道,任何试图阻挡它前进的努力,都注定是徒劳的。

也有人说,城市化不应以牺牲文化遗产为代价,那些历经沧桑的古建筑、那些承载着历史记忆的老街巷,是一个城市的精神内核,是一个民族的文化根脉,它们的存在,让冰冷的钢筋水泥森林充满了温度和人情味。

两种声音,代表着两种不同的价值观,也折射出城市发展过程中面临的现实困境。

一方面,城市的发展离不开土地,而土地资源的有限性,决定了城市化进程中必然要进行大规模的拆迁和改造。

尤其是在一些人口密集、发展空间受限的大城市,如何平衡发展与保护之间的关系,更是一个充满了挑战的难题。

另一方面,文化遗产的保护工作也面临着诸多挑战。资金短缺、技术落后、保护意识淡薄等问题,都制约着文化遗产保护工作的开展。