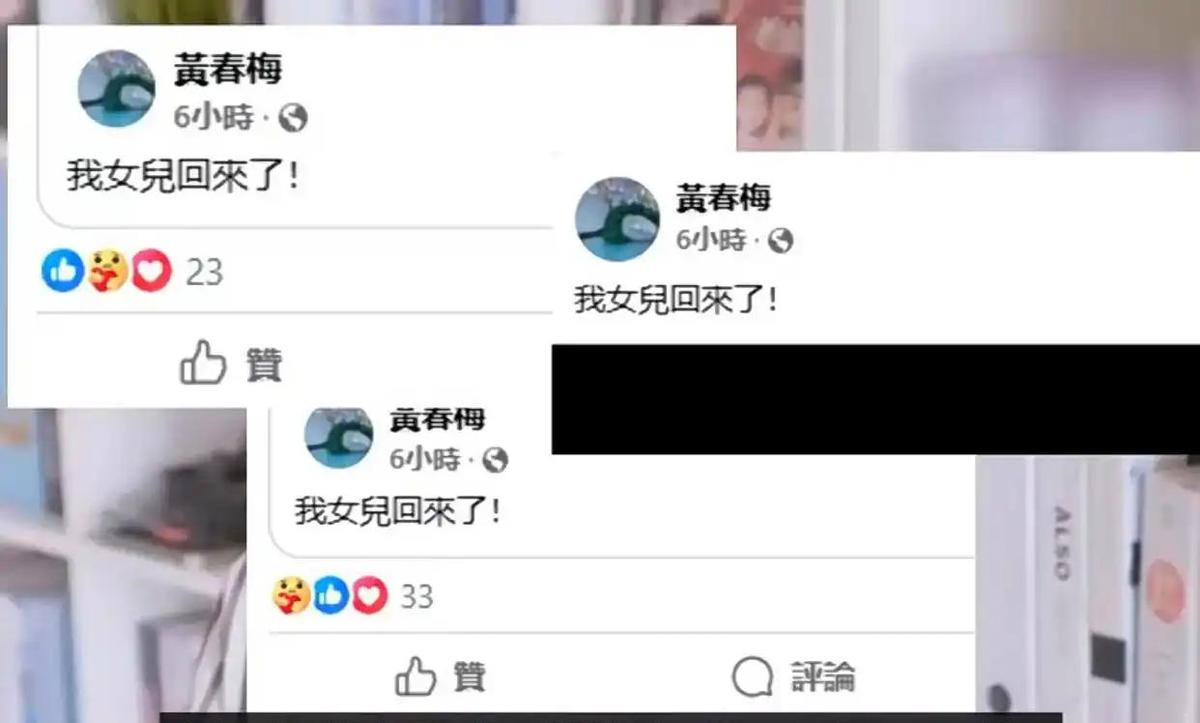

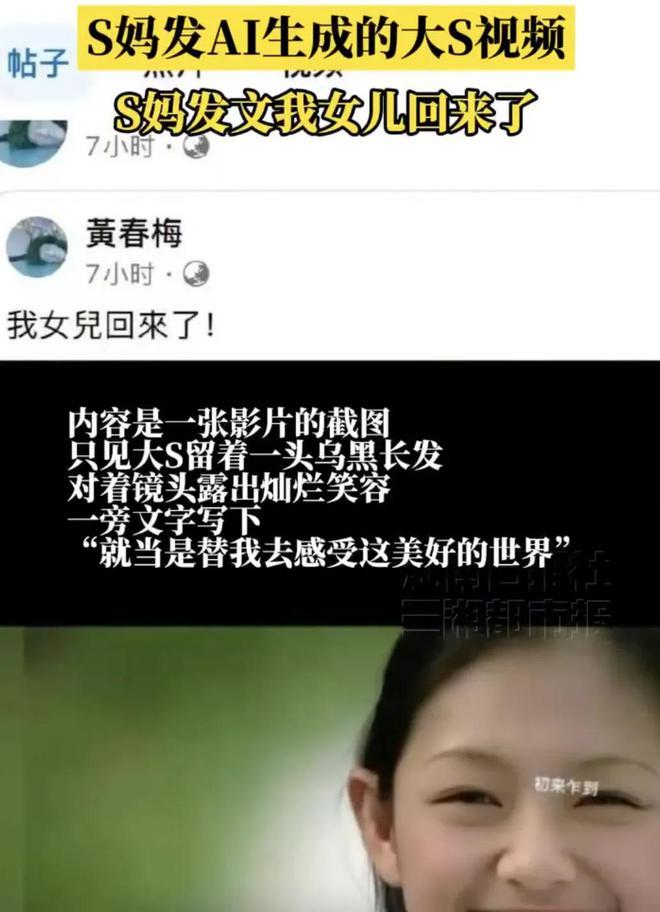

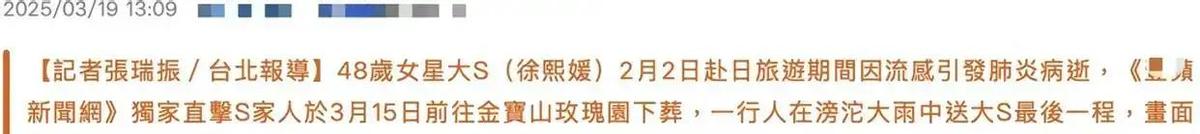

2024年3月19日,某短视频平台突然出现数十条"大S复活"的AI换脸视频,点赞量在12小时内突破百万。这个看似荒诞的互联网现象,却在台北某间狭小的公寓里掀起惊涛骇浪——当大S母亲颤抖着手指在手机屏幕上连发三条"我女儿回来了"时,她或许没有想到,这句浸透母爱的感慨会成为新一轮舆论风暴的导火索。

台湾《星周刊》随即放出"独家爆料",声称大S托梦控诉前夫汪小菲。这则报道的离奇程度堪比魔幻现实主义小说:已故之人不仅能穿越阴阳界传递信息,还能精准评价两段婚姻的优劣。更讽刺的是,根据台湾数字媒体研究院2023年的报告,当地娱乐新闻的真实性核查率不足37%,这种"托梦式报道"的传播速度却是正常新闻的6.2倍。

在这场集体狂欢中,我们看到的不仅是媒体伦理的全面失守,更折射出社交时代的传播怪圈。就像去年韩国艺人崔雪莉忌日时,首尔某电视台推出的"雪莉AI直播"引发巨大争议,制作方辩解称这是"科技与人文的温暖结合"。当技术突破伦理边界,当流量吞噬人性温度,我们是否正在亲手制造数字时代的招魂幡?

当马筱梅晒出陪孩子做手工的照片时,她可能没料到这张日常照会成为舆论战的转折点。台湾媒体人林裕丰在《苹果日报》专栏中犀利指出:"在名人葬礼这个特殊场域,缺席者的存在感往往比出席者更强烈。"这句话精准戳中了这场闹剧的核心——两个孩子未现身的葬礼现场,反而成了各方势力争夺的舆论高地。

这场拉锯战中暗藏着复杂的权力结构:徐家手握"家属"的天然道德优势,汪小菲阵营掌握着"孩子抚养权"这张王牌,而具俊晔的"深情人设"则需要持续的情感注脚。据娱乐产业分析师张明宇统计,大S去世后的42天里,相关话题共产生27.8亿次搜索量,相当于每位中国网民平均参与讨论4次。这种数据狂欢背后,是各方势力在流量池中的暗中角力。

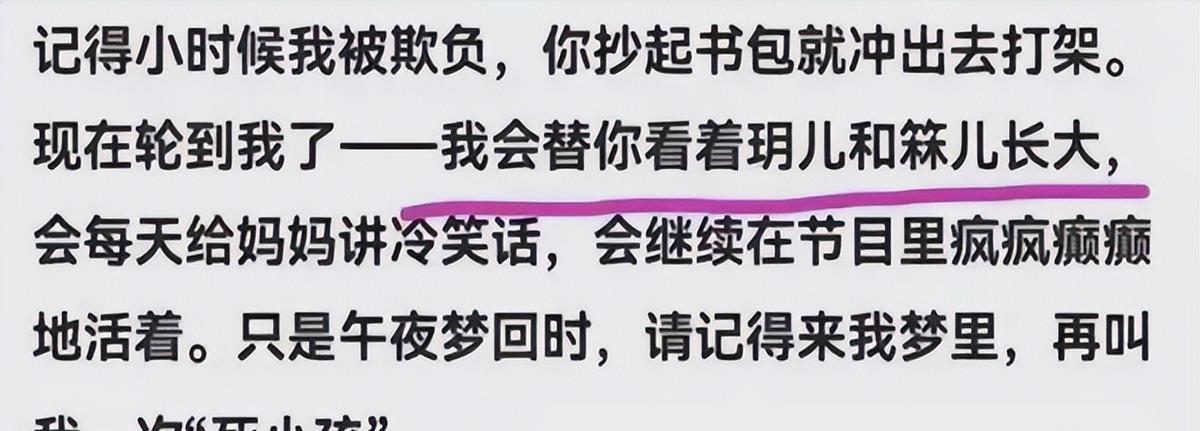

值得深思的是,在这场全民围观的葬礼剧中,真正的哀悼者反而成了配角。小S带着许老三现身灵堂的画面被解读为"争夺监护权的前奏",具俊晔的沉默被演绎成"悲痛过度",就连骨灰安放地点的选择都变成了"风水大战"的素材。当死亡成为真人秀的绝佳剧本,我们是否正在见证娱乐至死时代的终极形态?

大S的AI换脸视频在抖音平台获得2.3亿播放量后,其制作团队接受采访时坦言:"我们只是提供了大众需要的情绪出口。"这句话揭开了数字时代最残酷的真相——在流量经济面前,连死亡都可以被加工成快消品。这种现象并非孤例:2023年好莱坞编剧罢工期间,制片公司曾提议用AI续写已故编剧的剧本;日本虚拟偶像绊爱"退役"三年后,仍在以数字分身接代言。

在这场魔幻现实剧中,最吊诡的莫过于各方都在打着"纪念"旗号进行利益博弈。台湾某MCN机构负责人私下透露:"大S相关视频的广告分成比活着的一线艺人高出40%,因为死亡滤镜让所有内容自带话题度。"这种商业逻辑催生了令人不安的产业链:从AI换脸到虚拟直播,从托梦爆料到灵异周边,每个环节都在把逝者剩余价值榨取得干干净净。

当我们刷着"大S托梦"的热搜,分享着AI生成的"遗言视频",是否想过这些数字痕迹正在改写真实的哀悼?英国剑桥大学数字伦理研究中心2024年的报告显示,78%的受访者认为未经授权的数字克隆侵犯了逝者尊严,但仍有64%的人承认会点击相关话题。这种矛盾心理恰恰揭示了当代人的精神困境:我们既渴望保持对死亡的敬畏,又难以抗拒流量的致命诱惑。

当笔者在咖啡厅敲下这些文字时,邻座两位大学生的对话飘入耳中:"你说大S真会给妈妈托梦吗?""管他呢,就当追连续剧呗。"这种轻描淡写的态度,或许正是整个事件最令人心悸的注脚。在算法编织的信息茧房里,死亡变成了永不落幕的真人秀,亲情沦为了点击率的赌注,而人性的温度正在数据洪流中逐渐冷却。

但故事总有另一面:在某个被遗忘的角落,汪小菲默默关闭了评论区,把两个孩子接回北京;具俊晔推掉所有采访,独自整理亡妻遗物;就连最擅长炒作的台湾狗仔,也悄悄撤下了部分过度消费的报道。这些细微的人性闪光,就像台风过后的第一缕阳光,提醒着我们:在吃瓜狂欢的表象之下,仍有真实的情感在静静流淌。

当我们下次再刷到类似话题时,或许可以多问一句:这究竟是逝者未了的心愿,还是生者难填的欲望黑洞?在数字永生的时代,或许真正的纪念,不是让逝者在热搜里"复活",而是学会在喧嚣中守护生者的安宁。毕竟,死亡不应该成为任何人的生意,遗忘才是对生命最好的致敬。