公元前230年,当秦军的铁骑踏破韩国新郑的城门时,六国的贵族们仍未意识到,这个曾被嘲为"西戎蛮夷"的边陲小国,即将终结持续五百年的乱世。从商鞅变法(公元前356年)到秦始皇称帝(公元前221年),秦国如同一台精密运转的战争机器,用青铜戈矛与制度铁律,重新定义了华夏文明的走向。

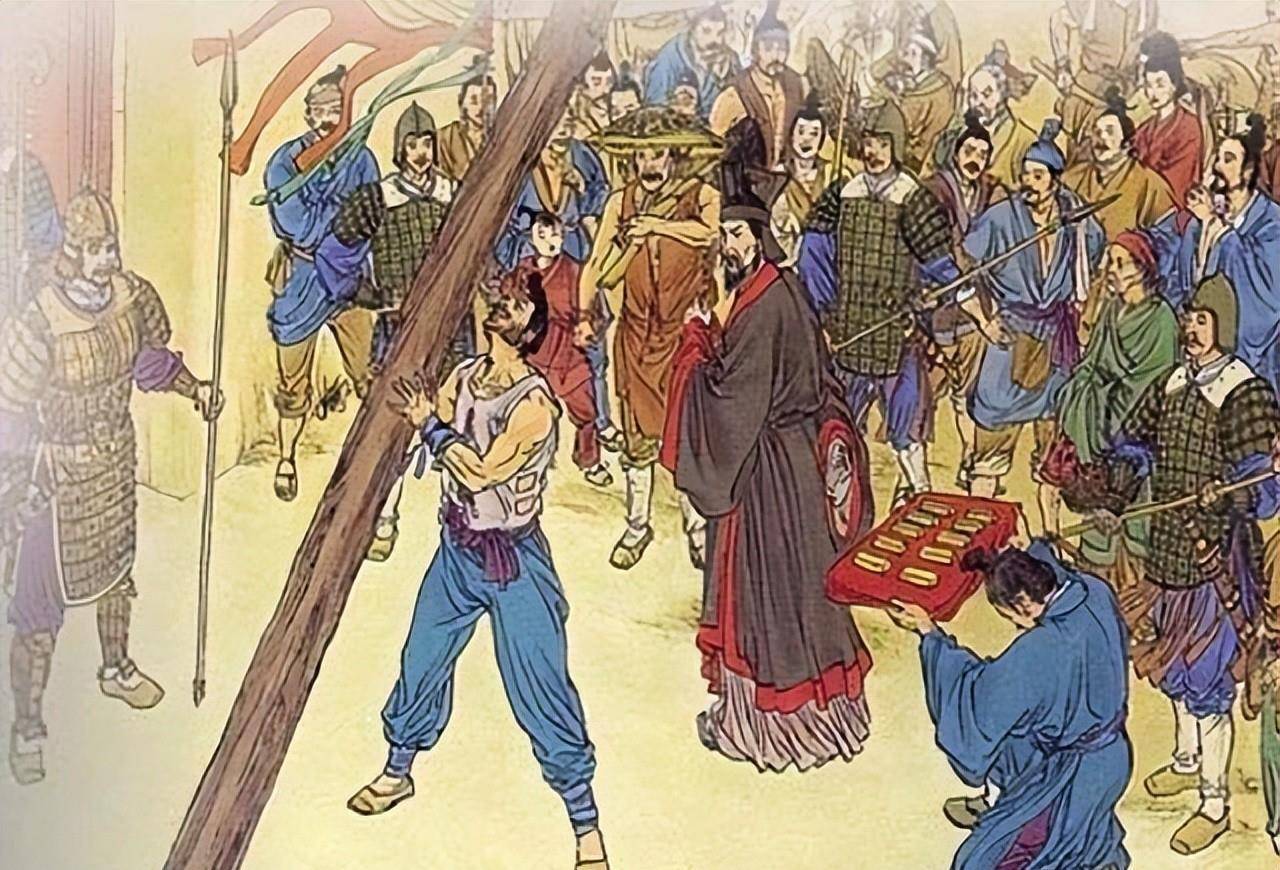

公元前359年,秦国栎阳城南门竖起一根三丈长的木头。卫国人商鞅宣布:"徙置北门者赏十金。"当围观者窃窃私语时,赏格竟提高到五十金。终于有个莽夫扛走木头,立刻获得重赏——这场看似儿戏的表演,实则是制度革命的序章。

出土的云梦秦简《法律答问》记载着变法的残酷细节:贵族杀奴也要申报,平民斩敌首可授爵。在楚国贵族仍沉迷钟鸣鼎食时,秦国已建立二十级军功爵制。考古发现的秦国兵器上,工匠名字与监造者并列刻铭,这种责任制让秦弩的射程比六国弓箭远出三十步。

长平之战(公元前260年)的硝烟散去后,赵括率领的四十万大军化作白骨。白起首创的"围而不歼,待其自溃"战术,暴露了秦国军事哲学的本质:不追求春秋式的"尊王攘夷",只要绝对胜利。

兵马俑坑中的发现更令人震撼:跪射俑的甲片由852块青铜编成,每片误差不超过0.1毫米;三棱箭镞的三个弧面几乎完全相等,符合空气动力学原理。而同期楚墓出土的兵器,仍装饰着华丽的夔龙纹。当齐国的技击之士还在炫耀个人勇武时,秦军已用标准化生产缔造出恐怖的战争效率。

三、黄金与匕首:外交的暗面公元前313年,楚国郢都的朝堂上,张仪指着地图承诺:"秦愿献商於之地六百里。"楚怀王迫不及待与齐国断交,得到的却是六里荒丘。这个著名的欺骗背后,是秦国"远交近攻"战略的冷酷执行。

更具杀伤力的是看不见的黄金攻势。齐国相国后胜的府邸中,秦国使节运来的金饼堆满地窖。当王翦大军灭楚(公元前223年)时,这个东方最富庶的国家竟"不修攻战之备"。而在邯郸城破前夕(公元前228年),赵王迁听信谗言诛杀李牧——那把架在名将脖子上的刀,其实来自咸阳宫的反间计。

楚国的宗庙里,屈氏贵族正在占卜:"筮予之!"龟甲裂纹显示吉兆,但吴起二十年前的变法早已被贵族们联手扼杀。这个"大臣太重,封君太众"的国家,最终被自己的世卿制度拖垮。

魏惠王(公元前369年即位)的宫廷中,公孙鞅献上强国之策,却被嘲为"妄人"。当这个卫国人转投秦国时,魏国失去了最后一次改革机会。而在临淄的稷下学宫,儒家学者仍在辩论"仁政"与"王道",却不知隔壁仓库的兵器已锈蚀得拉不开弓。

五、历史的临界点公元前256年,当秦将摎攻入洛阳,象征王权的九鼎沉入泗水。这个戏剧性事件隐喻着旧时代的终结:周王室连名义上的共主地位也丧失了。

与此同时,都江堰(公元前256年建成)的岷江水正灌溉出"天府之国"。秦国关中与巴蜀两大粮仓的年产量,已达六国总和的三分之二。在冶铁作坊里,水排鼓风炉正将生铁产量提升至战国初年的十倍——这些数据藏在里耶秦简的粮仓记录与工官文书中,默默构筑着统一的物质基础。

结语公元前219年,秦始皇封禅泰山的队伍绵延三十里。儒生们暗讽他"不知礼仪",却看不见封禅台下,那些来自六国故地的刑徒正用统一尺度的夯具修筑驰道。

秦国的胜利不是偶然,而是一场持续百年的制度实验成果。当六国贵族仍在青铜器上铸造"子子孙孙永宝用"的铭文时,商鞅早已在竹简上刻下真理:"三代不同礼而王,五霸不同法而霸。"历史最终证明,能够打破旧枷锁的文明,才配书写新时代的篇章。