那会儿,民国乱世里,有这么一帮子老外,打从俄罗斯漂洋过海来的。为了跟那苏维埃划清界限,大伙儿亲切地叫他们“白俄”。

嘿,您知道吗,有那么一帮人,因为战乱啊、政治那点子事儿,跑得那叫一个远,天涯海角都去了,咱们中国这儿,也成了他们的避风港。他们啊,不想卷进那乱糟糟的局子里,脚底一抹油,全球各地溜达去了。有的跑到了北极光下看雪,有的钻到热带雨林里吸湿气,反正,哪儿安全往哪儿钻。咱们这儿,和平又安宁,自然也成了他们心目中的“桃花源”。说起来,这些哥们儿姐们儿也是挺不容易,为了活个自在,满世界跑马拉松。不过呢,跑到哪儿都得过日子,希望他们在中国这片土地上,能找到那份属于自己的安宁和乐呵。

您瞧瞧,那会儿啊,全世界白俄难民的人数,虽然没有个数儿数得特别准,但估摸着怎么也得有个二百五十多万吧!这可不是小数目,想想都让人心里头不是滋味儿。

嘿,您知道吗?有那么一群白俄,他们是真能耐,走海路、跑陆路,一股脑儿地窜到了咱们中国东北、上海、新疆这些个地界儿。您说这得是多少人啊?我猜摸着,二十来万到二十五万之间,差不离儿就是这个数儿。

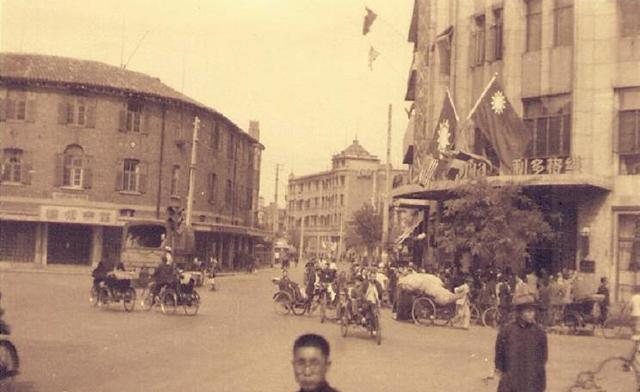

嘿,您知道吗?打那以后,这帮家伙可没闲着,脚底抹油似的,一路跑到了长春、沈阳,还窜到了北京、天津,连武汉、青岛那些个地界儿也溜达了一圈儿。

哎,您说说,在那个特别的历史当口儿,他们到底折腾出啥花样来了?

【白俄】

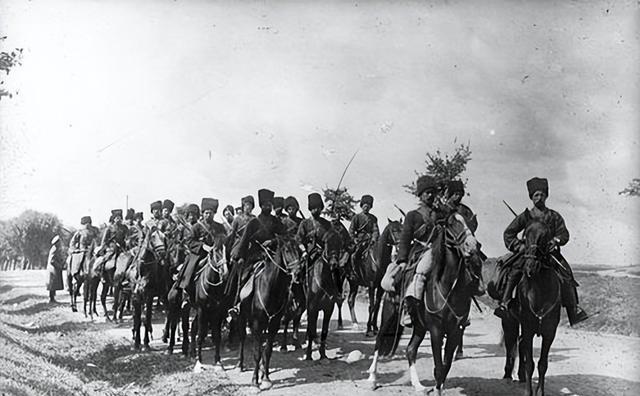

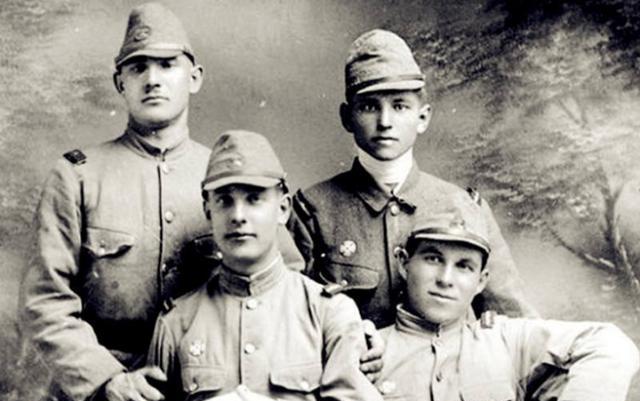

逃到中国来的那些白俄难民啊,里头有一大堆都是打了败仗、落荒而逃的白俄士兵。你说这世道,咋就这么逗呢?那些个曾经威风凛凛的白俄大兵,如今却成了无家可归的难民。想当年,他们骑着高头大马,挥舞着闪亮的军刀,那气势,简直是要把天都给捅个窟窿。可现如今,哎,别提了,一个个跟霜打的茄子似的,耷拉着脑袋,灰头土脸的。这些白俄难民里头,十之八九都是这么来的。仗打输了,部队散了,他们也就成了没娘的孩子,四处漂泊,不知道啥时候是个头。说起来也是可怜,可谁让他们当初非要掺和那场乱世呢?所以啊,人这一辈子,还是得安分守己,别总想着去出风头、闯大祸。不然的话,到头来,说不定就得落得个跟这些白俄难民一样的下场,那可就不划算喽!

那会儿,红军在家门口把白军打得落花流水,可不少白军还是脚底抹油,溜之大吉,跑到了法国、德国、中国、美国,还有东欧那些地界儿。

他们琢磨着要在那儿弄个反攻的大本营,就像法国在北非那港口,叫什么比赛大的地方。还有啊,白俄那边也不含糊,整了个六千人的哥萨克骑兵团,打算大展拳脚呢!

在保加利亚,有那么一帮子白俄军队,人数可不少,足足有一万七千号人。波兰那边呢,也是热闹得很,白俄军队浩浩荡荡,整了三万人马。

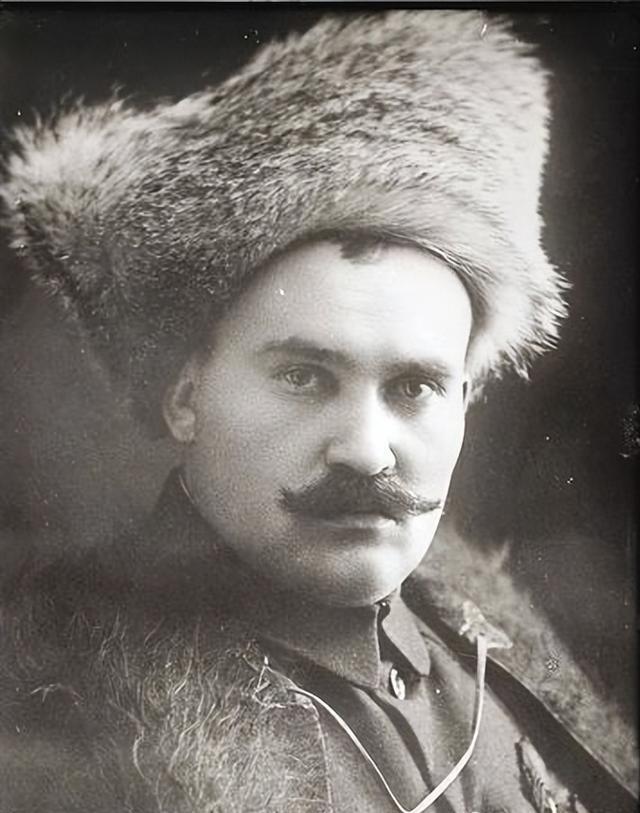

跟俄国那条老长的边界挨着的中国,这事儿咱也得提一提,尤其是那位大名鼎鼎的谢苗诺夫,那可是响当当的人物。你说咱中国跟俄国那地界儿,线拉得老长,故事自然也少不了。但要数出名的,嘿,谢苗诺夫这家伙,那可是顶呱呱的。一提起来,谁不知道哇?就像是邻里间的大腕儿,隔三差五就得让人念叨念叨。

嘿,您知道吗?有这么一位爷,早年可是白卫军里的中将,那会儿他才二十八岁,年轻力壮,跟头猛虎似的。他手下带着一万两千号兵马,那阵仗,大了去了,直接就在满洲里那地界儿扎下了根,跟土皇帝似的,威风凛凛。

一九一九年那会儿,红军跟白军那是真刀真枪地干上了,斗得那叫一个狠呐。那时候,天天都是生死较量,红军兄弟们一个个跟打了鸡血似的,誓要跟白军拼个你死我活。你说这年月,和平日子过腻了的人们,突然间就这么杠上了,你说逗不逗?但这可不是闹着玩儿的,那可是真枪实弹,脑袋别在裤腰带上的活儿。反正啊,一九一九年,就是红军白军你来我往,斗得不可开交的一年。那场面,想想都让人肝儿颤。

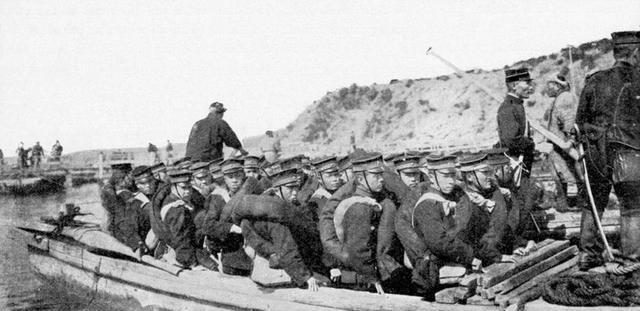

日本瞅着机会来了,心想这西伯利亚的地盘可不能白瞎了,于是乎,他们麻溜地整出了一支所谓的“干涉军”,就浩浩荡荡地出发了。

可是呢,手头兵力不够,再加上大伙儿还没适应在那冷得要命的天气里打仗,咱就琢磨着,能不能把那些逃得七零八落的白军武装给拉拢过来,利用一把。

谢苗诺夫这家伙,日军那可是眼馋得很,想方设法地要把他拉拢过去。嘿,你猜怎么着?他还真就点头应承了,答应帮着小日本一块儿打仗。

起初那会儿,日白两路人马跟削竹子似的,咔嚓咔嚓,伯力、赤塔、海兰泡这些地方,眨眼功夫就成了他们的囊中之物。紧接着,他们脚底生风,一路往北窜,直奔西伯利亚、乌拉尔而去,那架势,跟赶大集似的热闹。

嘿,您知道吗,那会儿势头可猛了,直愣愣地就往伏尔加河流域那块儿指,可您猜怎么着?热闹劲儿没多久就散了。

红军那帮小子攻势猛如虎,一回手就把日本干涉军给逼回了老家。谢苗诺夫一看形势不对,也赶紧带着自己的人马,脚底抹油,溜回了咱东北的地界。

哎哟喂,这些白俄溃兵,跟潮水似的没完没了地往这儿涌,可把我们中国的管事们愁坏了。他们一个个眉头紧锁,就跟吃了黄连似的,苦不堪言啊。你说这些个老外,打个仗还打不明白,逃难逃到咱这儿来了,真是让人哭笑不得。咱们自家的事儿还忙不过来呢,这又添上一堆乱麻,头疼,真头疼!

苏俄那边的代表啊,跟咱们中国政府说,得把谢苗诺夫那帮子部队给请出国门去,要么呢,就给他们缴了械,别让他们带着家伙晃悠。咱们得想个辙,不能让这事儿一直这么拖着,得给他们找个去处,或者干脆让他们放下枪炮,安分点儿。

哎,说实话,在那个年代,咱们中国身子骨弱得很,想干成这事儿,难啊!可不是动动嘴皮子就能行的。

虽说把谢苗诺夫那四千号人的枪杆子给卸了,可这家伙愣是没闲着,眨巴眼的功夫,他又张罗起一支新队伍来了。

折腾了好一阵子,咱们使出了围追堵截的招数,好歹算是让那些在白北满地界晃悠的俄国佬放下了枪杆子。围啊,堵啊,费了好大劲,总算是让他们缴械投降了,不再四处流窜。

可谢苗诺夫哪是那么容易听话的主儿,他老早就跟大连那疙瘩的日本关东军勾搭上了,带着自己的一百五十来个铁杆手下,七拐八绕地就溜达到了大连。

这帮队伍啊,在日本鬼子把整个东北都啃下来那会儿,可是没少给他们当帮凶。小日本原本盘算着,拿他当把利剑,将来跟苏联干上一仗呢。

可您瞧瞧,那关东军后来啊,败得跟塌了山的似的,谢苗诺夫带的那点子白军,简直不够塞牙缝的。

苏联的红军兄弟们那叫一个神速,没多久就把大连给稳稳拿下了。到了1945年9月,谢苗诺夫这家伙在大连就倒了霉,被苏军给逮了个正着。然后呢,人家苏军也没客气,直接一架飞机,嗖的一下就把他给“请”到莫斯科去了。

一九四六年八月那会儿,谢苗诺夫让人给崩了。不过话说回来,可不是所有逃到外头的白俄都是谢苗诺夫那样的坏蛋。

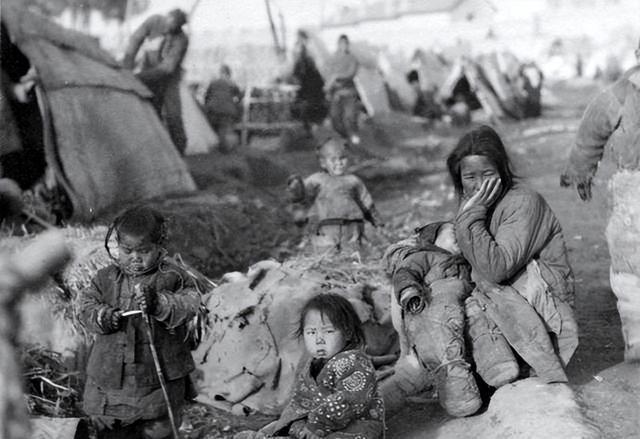

瞧那些跑到咱们中国的白俄难民,好些个都是没招谁没惹谁的倒霉蛋儿。他们啊,手里连个趁手的家伙什儿都没有,真是挺让人心疼的。

说起来也怪,除了咱东北那疙瘩,上海滩也是那些白俄佬爱去的避难所。那些流亡的白俄啊,上海成了他们的第二个家。

嘿,您知道吗?在上海滩那会儿,有那么一群老毛子,愣是整出个别具一格的俄罗斯小圈子来。

一九二二年十二月五号那天,斯塔尔克这位少将,他领着浩浩荡荡的一帮俄国难民,坐着船队,噌噌噌地就开到了上海滩。

北洋政府那会儿啊,一边是怕弄出啥国际大笑话,外交上丢了脸;另一边呢,又怕那些白俄难民在上海闹腾,把个好好的城市搅和得鸡犬不宁。

得嘞,咱就这么办!下令让那些难民先别上岸,不过呢,咱也不能不管不顾,得给他们送点人道主义的温暖,救济救济他们。

嘿,你猜怎么着?经过两边儿一番讨价还价,这支船队愣是在上海海上漂了足足37天。可不是嘛,就跟海上开了个大派对似的,迟迟不散场。

到头来,上海这儿可好,落下了1200名白俄哥们儿,成了难民。

一九二三年三月十四号那天,又一拨白俄难民晃荡到了上海,人数嘛,稀稀拉拉的。官府呢,也就睁一只眼闭一只眼,让他们上了岸。

嘿,您知道吗?就在那年六月二十八号那天,又有一拨儿白俄难民,坐着那艘叫“埃利多拉多号”的俄国大船,晃晃悠悠地到了咱们吴淞。这批算是第三批了。您说这事儿,逃难逃到这儿,也不容易吧!

这可把北洋当局吓得不轻,他们连忙跟那舰长格列波夫说:“老兄啊,您得在48小时之内,脚底抹油,赶紧离开上海!”

格列波夫这家伙,一边悄没声地让手下人偷偷摸摸上了岸,一边又掏出大洋,跟上海租界那些大佬们套近乎,打通关节。

折腾了好一阵子,最后啊,一百二十号人算是在上海扎下根了。

到了1923年那会儿,嘿,你猜怎么着?上海滩上愣是留下了3226位白俄老兄,成了难民界的“常驻人口”。

嘿,您瞧这些哥们儿,一个个兜比脸还干净,说话还跟念天书似的,愣是一个字儿听不懂。结果呢,只能挑那些最埋汰、最磨人的活儿干。你说这事儿闹的,真够喝一壶的!

哎,您别说,历史这家伙真是爱搞恶作剧,总是弯弯绕绕,柳暗花明又一村。您瞧,本以为走到了死胡同,嘿,一转眼,它又给您指了条新路,真是让人哭笑不得,峰回路转,就是这么玄妙。

1925年那会儿,共产党一领头,革命浪潮那是轰轰烈烈,跟放鞭炮似的,这儿响完那儿响。罢工的浪潮也是一浪接一浪,就没消停过。

嘿,您知道吗,上海那租界里的头头脑脑们,一听说要收回国有,急得跟热锅上的蚂蚁似的。他们连忙凑一块儿,嘀嘀咕咕开了紧急大会。您说怎么着?他们居然把大军舰一股脑儿开到长江口,摆明了是要给国民政府来个下马威,生怕人家真把租界给端了去。这招儿,可真够绝的!

可您瞧瞧,在那股子轰轰烈烈的罢工大潮,还有反帝的热乎劲儿里,租界里的那些外国大兵啊,简直就跟霜打的茄子似的,蔫儿吧唧,一点儿也不中用。

那会儿,英国、法国、日本、美国、意大利,加一块儿,足足有五千三百号人。你说这热闹劲儿,跟赶大集似的,只不过这回集上全是洋面孔,五湖四海的都聚到一块儿了。

格列波夫心里头一盘算,嘿,这可是个美差啊!于是乎,他屁颠颠地跑去跟租界那帮大佬们侃大山,一个劲儿地吹嘘他们那哥萨克骑兵,说是骁勇善战,打遍天下无敌手。

租界里的头头脑脑们心里明镜似的,知道哥萨克那帮小子能打能拼,于是乎,他们就琢磨着让格列波夫出面,拉起一支“俄国好汉队”。

嘿,您知道吗?就这么一伙人,眨眼功夫,就变成了那些帝国主义大佬打压革命运动的得力小助手啦!

那会儿,好多白俄难民瞅准了中国工人罢工的空子,跟捡漏似的,一拥而上,把那些活儿都给揽下了。

咱们中国的工人们,一提起那些白俄“工贼”,心里头那个恨啊,简直是恨得牙根痒痒,直接就给他们扣上个“老毛子”的帽子,骂起来那叫一个痛快。你说这些家伙,干活儿不地道,净想着法子压榨咱们,这不是明摆着跟咱们工人过不去嘛!工人们一看见他们,气就不打一处来,咬牙切齿的,恨不得立马把他们给解决了。所以啊,这“老毛子”的称呼,就成了工人们发泄心中怒火的一个代名词。每次一提起来,大伙儿都是一脸的不愤,心里头那个窝火,简直是无法用言语来形容。反正啊,这些白俄“工贼”在咱们工人眼里,那就是过街的老鼠,人人喊打!

到了1925年那会儿,上海滩上有953位白俄难民算是走了运,被那些洋商的公司给收编了。你说这事儿巧不巧,就像是天上掉馅饼,刚好砸中了他们。可不是嘛,一下子就从难民变成了打工仔,这转变,嘿,比变脸还快呢!

虽说这么干挺招人骂的,但跟那些投奔了“俄国义勇队”的叛徒比起来,那些抢着干活的白俄难民,说到底还是为了混口饭吃,咱们也没必要对他们太狠了。你说是不是,人家好歹也是为了活下去,咱们得留点余地嘛。

您瞧瞧,那些个白俄难民啊,一看自个儿的同乡在上海混得还算有模有样,脚跟站稳了,嘿,一个个跟约好了似的,都奔着上海来了,打算在这儿谋个生计。他们心想啊,既然有人能在这儿扎根,咱为啥不行呢?于是乎,上海这地界儿,白俄人是越来越多,都想在这儿讨口饭吃,过上安稳日子。

一九二九年那会儿,上海的白俄朋友们可不少,足足有一万三千五百多位呢!你说这数字,听着就让人心里直嘀咕,上海这地界儿,可真是啥人都能容得下。

您瞧瞧,“俄国义勇队”那帮小子,在租界里头可是出了名儿的能打,战斗力杠杠的!就这么着,三年光景一眨眼,他们就从一开始的小打小闹,扩充成了三个步兵连,外加一个机枪连,那架势,跟吃了菠菜的大力水手似的,噌噌往上涨!

嘿,您知道吗?在那个万国商团里,除了各国的队伍,还藏着二百多位白俄老兄呢!这帮家伙,也算是团里的一道独特风景吧。

得嘞,您瞧,虽说有那么些个白俄人,专爱蹭叛徒的饭辙,可毕竟这等货色不多见。大多数啊,还是得自个儿甩开膀子,自力更生,才能在这地界儿站稳脚跟。

到了三十年代那会儿,上海滩上居然冒出了个挺稳当的白俄小圈子。

嘿,你瞧那些白俄人里头,有那种让人竖大拇指的大学里的老先生,学问大得很;可也有那么些个,嗯,怎么说呢,娼妓啊、小偷啥的,啥人都有。

舞场里头有吹拉弹唱的乐手,也有半夜敲梆子的更夫。说起来也怪,那些白俄人跟租界里的其他白人不一样,穷得叮当响,简直就是俩世界的人。他们啊,动不动就被当地的恶霸给欺负,活得那叫一个憋屈。

嘿,您知道吗,那会儿有个事儿,叫“江荫风波”,听着就那么点儿玄乎,其实啊,就是讲那会儿那些穷得叮当响的白俄们,在他们那异国他乡的日子,可真够喝一壶的。您想啊,这些白俄老兄,远离了自个儿的地界儿,到了这儿,人生地不熟的,那日子过得,啧啧,用一个词儿形容——坎坷。这“江荫风波”啊,就像是他们倒霉事儿里的一朵小浪花,可就这么一朵小浪花,也足够让人瞧出他们在这儿的不容易。你说这些白俄吧,本想着能在这儿找到个安身立命的地儿,结果呢,嘿,世事难料啊,愣是让他们尝尽了人间的酸甜苦辣。这事儿啊,就像是在告诉他们,出门在外,啥事儿都得自个儿扛,不容易啊,真的不容易。所以啊,下次您再听到“江荫风波”这四个字儿,心里头就有数了,这可不是啥好事儿,而是那会儿穷苦白俄们异乡遭遇的一个缩影,让人听了心里头不是滋味儿。

嘿,您猜怎么着?有那么一帮子土匪,眼睛可尖了,一眼就瞅上了那位白俄商人的宝贝货物。二话不说,连人带货,一股脑儿给“请”到了附近的山头上,整得跟搬家似的。

嘿,您听说了吗?那十个白俄哥们儿,愣是让折磨得没了气儿,东西呢,也被搜刮得干干净净,一个子儿都没剩下!

那会儿,白俄人就跟没娘的娃似的,难民一个,连个给他们撑腰的政府都没有。这事儿啊,最后就这么稀里糊涂地,像风吹过的屁,没了影儿。

嘿,您知道吗,这事儿要是搁在那些个其他的欧洲老兄弟族群里头,那可是想都不敢想的事儿!

那会儿,白俄人在上海有个外号,叫“洋叫花子”,还有个别名叫“罗宋老大”,听着就让人瞧不起。他们啊,日子过得那叫一个难,走哪儿都遭白眼。

嘿,您知道吗,那会儿啊,大伙儿一股脑儿地迷着外国玩意儿,崇洋媚外得紧。可您猜怎么着?白俄这家伙,愣是不跟这风儿。人家啊,对那洋玩意儿不感冒,特立独行得很!

一瞅见那些白俄,特别是那些干着“不那么体面”活儿的女人,还有那跟咱们中国工人抢苦力活儿干的白俄爷们儿,嘿,不少白人兄弟(尤其是英国佬和美国哥们儿)脸上可就挂不住笑模样了,那表情,别提多拧巴了。

嘿,你瞧瞧那些个穷困潦倒的白俄,硬生生把白人精英那光鲜亮丽的脸面给扯下来了。这可真是,叫人哭笑不得啊!这些家伙,简直就是白人队伍里的“拖油瓶”,让那些自视甚高的白人大佬们颜面扫地喽。

嘿,你猜怎么着?有那么些个白人女士,居然愿意跟亚洲哥们儿“做交易”,这事儿要是传出去,那可真是让白人脸面挂不住啊!

可那些白俄人哪还顾得上昂撒人的白眼儿,他们就跟天津、上海、哈尔滨这些地方较上劲儿了,硬是挺着腰板儿扎下了根儿。

在上海那繁华的霞飞路上,白俄佬们可不含糊,他们捣鼓起一堆买卖来。瞧,白俄食品铺子、衣裳店、亮闪闪的珠宝店、堆满书卷的书店,还有那啥都有的百货大楼,一应俱全。不光如此,他们还整出了印刷厂,橡胶玩意儿厂,织毛衣的针织厂,就连巧克力都能自个儿造,真是啥手艺都不落下!

在天津的小白楼那块儿,有那么些白俄老外,开了些洋气的馆子,啥洋酒店啊,牛奶铺子,还有鞋帽小卖店。

白俄人啊,对那酒真是情有独钟,爱到不行。他们自家酿的白兰地、葡萄酒,简直就是抢手货,供不应求啊!你说这白俄人是不是跟酒有啥不解之缘?反正啊,他们的酒,一出来就被抢购一空,跟不要钱似的。真是让人羡慕,也想尝尝那酒到底有啥魔力。

“帆船”那白兰地,嘿,简直就是咱们这儿的一股子风,刮得那叫一个火!那时候,提起本土白兰地,大伙儿脑袋里头头一个蹦出来的就是它。

嘿,您知道吗?小白楼那地界儿,简直就是白俄们的老巢,名声在外,响当当的!全世界一提起来,耳朵根子都得动动。

您瞧瞧,1933年那会儿,上海滩的俄桥,在法租界的地界上,自个儿就摆着3942辆小汽车,公共租界更不含糊,直接飙到了5756辆,加一块儿,嘿,眼看就要破万了!这数字,可真够震撼人心的。

在上海啊,那俄国人可不算多,拢共也就两万来号人,21000多嘛,也就那么回事。可你别看他们人少,俄侨开的买卖倒是不少,足足有上千家呢!他们还自个儿办了学校,教孩子们读书识字。更绝的是,他们还整了个大气的东正教堂,那架势,可真是够瞧的!

嘿,您知道吗?在上海那霞飞路上,有个白俄聚居的地界儿,那可是热闹得很!医院、图书馆、报社、杂志社,还有电台,啥都有,一应俱全,跟小社会似的。

您瞧瞧,那些白俄人在艺术上那一手,可真不含糊,愣是让那会儿咱们中国的文艺圈儿捞着了不少好处。您想啊,他们的能耐,就像是一场及时雨,滋润了咱们干涸的艺术田地。咱们中国的文艺家们,那可是跟着沾了不少光,受益匪浅呐!

那会儿,“上海公共租界工商局的音乐班子”,里头多是些白俄罗斯的音乐高手。你瞧,一水儿的洋范儿,弹拉唱奏,全是行家。

嘿,您知道吗?有那么一音乐班子,每周都雷打不动地跑到上海兰心大戏院开唱,热闹得很。上海的老少爷们儿,一提起来,都管它叫“咱上海的文化宝贝疙瘩”。

国力上海那疙瘩的音乐学校,整了个洋气的事儿,把白俄的音乐大拿扎哈罗夫给请来了,让他当钢琴系的头头儿,还有苏士林他们几个,也给封了个教授的衔儿。

嘿,您知道吗?那位俄国芭蕾界的大腕儿,可彼马克列佐娃女士,一九二三年那会儿,她一拍大腿,决定来咱们上海扎根了。来了不说,人家还整了个芭蕾舞学校,这一整,可好家伙,对中国芭蕾后来的路子,那影响,杠杠的!您说,这事儿牛不牛?

好些个地道的中国文学佳作,都跑到俄文里头遛弯儿去了,好比说老舍那本《柳家大院》,还有艾青那首激情满满的《向太阳》。

嘿,您知道吗?那些白俄的文艺高手们,可真不含糊,愣是把俄罗斯那些顶呱呱的文学作品给整到舞台上了。像啥《钦差大臣》啊,《伊凡雷帝》哇,还有那个《白痴》,一个不落,全给演得活灵活现的。您想啊,那场面,得多热闹!

嘿,您知道吗?那些个顶呱呱的戏码儿,被俩大名鼎鼎的导演——普利贝特科娃和克拉林,一股脑儿地整到上海剧院去啦!

普利贝特科娃那是真上手,自个儿当起了导演,弄起了咱们中国大戏圣手曹禺的那本响当当的戏——《雷雨》。您别说,人家这手笔,可真不含糊!

嘿,您知道吗?那帮白俄的话剧高手们,一合计,整了个“上海俄国话剧团”。这一出手,嘿,直接圈粉无数,忠实观众那是一拨接一拨的。

一九四七年,鬼子被打跑了以后,那帮白俄朋友们啊,纷纷跟上海、天津、哈尔滨这些大城市说了拜拜。他们啊,之前在这些地方可是待得不短,可这不,胜利的号角一吹响,他们就收拾起小包袱,踏上了回家的路。你说这世道变的,以前还得藏着掖着,现在可是大大方方地走人了。上海滩的繁华,天津卫的古韵,哈尔滨的冰天雪地,这些个地儿,他们都曾留下过足迹。可如今,就像那过路的鸟儿,拍拍翅膀,飞走了。不过啊,这也不奇怪,谁不想家呢?他们也是人,也有那份思乡的情。所以啊,就这么一挥手,跟这些大城市说了再见,踏上了归乡的旅程。

您瞧,他们走的时候跟咱中国人民说的是啥?“多谢中国的热情款待!”那咱们也得回他们一句,得有点儿京味儿:“嘿,真心感谢你们给咱中国艺术添的那份彩儿!”

【结语】

说起来民国那会儿,白俄难民可真是个复杂的群体。有那么一部分家伙,愣是愿意给日本侵略军、帝国主义当帮凶,对中国老百姓那是又打又抢,跟鱼肉似的随便宰割。

比如说谢苗诺夫、格列波夫这些家伙,简直就是该被大伙儿啐一口,直接踢进历史的旮旯堆里,再也不见天日。

可您瞧瞧,还有那么一大票人,过着地地道道的小日子,愣是把咱们中国的文化艺术给滋养得丰富多彩,热闹非凡。他们不急不躁,一点一滴地往这文化大锅里添料,让艺术这棵树越长越茂盛,枝繁叶茂,生机盎然。虽说没整出啥惊天动地的大动静,但这实实在在的日子味儿,才是真金白银地推动了中国文化艺术的蓬勃发展呢!

说起来那白俄难民啊,多半是从俄罗斯过来的能人异士,一个个在艺术、文化、科学上都有着两把刷子。他们这一来,嘿,咱们近代中国的文学艺术界那可是受益匪浅,直接给往前推了好几步呢!

哎哟喂,您知道吗,上海那条霞飞路,天津的小白楼,还有哈尔滨那东正教堂,真是一绝!那些个带着斯拉夫风情的建筑,到现在还是城里头的亮点呢。走在街上,一眼就能瞅见它们,跟城市的每个角落都搭得挺和谐。咱就说,这些老建筑啊,就像城市里的老明星,不管啥时候出来遛弯儿,都能吸引眼球,让人心里头那个舒坦!

盼着这段小故事别被岁月尘封喽,就像大戏里头的小曲儿,民国那会儿白俄人的那些事儿,也挺值得咱们嚼嚼味儿。您想啊,大历史浩瀚如海,这小片段就像是海里头的贝壳,虽然不起眼,可捡起来瞅瞅,也挺有意思。民国年间,白俄人那番折腾,不也给那段日子添了点别样的色彩嘛。咱们得记得,历史不光是帝王将相的功过簿,小人物、小插曲,也同样值得咱们铭记心头,时不时拿出来回味回味。