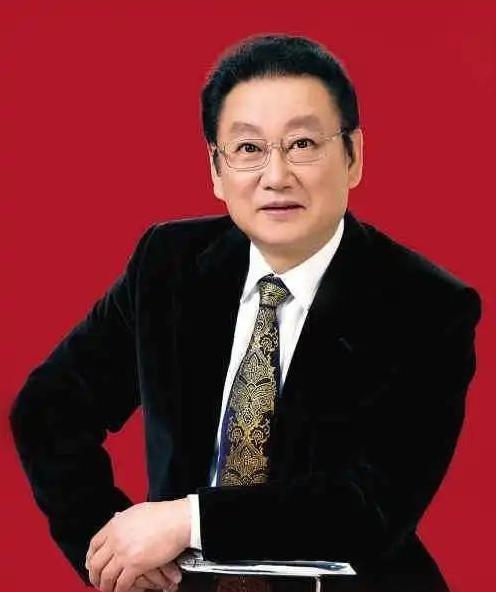

蒋大为,一个你可能耳熟能详的名字。

他的歌声曾回荡在每个家庭的电视中,用质朴的语言和充满情感的演绎打动了一代代人。

然而近些年,他的名字旁多了一些五花八门的标签,像是全家移民、骗财骗色、身份存疑等,似乎总有人想为他的人生故事增添戏剧色彩。

话说回来,蒋大为并不是从小就怀揣演员梦的家庭出身。

1947年的天津,一个书香门第出生的孩子,多半福气是拿着书卷长大的。

命运总有它自己的计划。

蒋大为中学时,偶然间迷上了唱歌,那时候他还没想到自己会走上这条道路。

到了1968年,机缘使然,他进入了吉林省的森林警察文工团,摇身一变成了文艺工作者。

在那个年代,文工团条件虽然简陋,但却是文艺爱好者的天堂。

在这里,他开始用一把好嗓子逐渐崭露头角。

七十年代,他进了北京中央民族歌舞团,人生事业仿佛按了快进键,不断攀升。

八十年代,可以说是蒋大为的事业高光期。

他唱的《牡丹之歌》和《在那桃花盛开的地方》深深镌刻在人们心中。

后来的《敢问路在何方》,更是随着《西游记》的热播深入人心。

那嘹亮纯净的歌声,一举让他成为了家喻户晓的明星。

在央视春晚上,蒋大为同样光彩照人,全国人民终于记住了那个身穿简约中山装,手持话筒,引吭高歌的他。

而这种来自艺术和心灵的共鸣,似乎给这个名字披上了一层金色的光环。

那时,全国各地的舞台都在欢迎着这位热情的艺术家。

甚至在金日成也能听到他演唱朝鲜歌曲,被他生动的表达与深厚的功底深深打动,称其为“中国的帕瓦罗蒂”。

此时的蒋大为,俨然成了全国热议的对象。

移民与身份的谜团人红是非多。

关于蒋大为的争议,其实很多并不是关于他的艺术,而是在他的选择上。

20世纪90年代,厌倦了高曝光生活的蒋大为,在事业如日中天之时,选择带着家人移民加拿大,这个选择瞬间引发了不少争议。

有人说他是为追求更好的生活条件,还有人用“抛弃祖国”来形容。

他到加拿大定居的消息,似乎给他的爱国形象打上了一个问号。

其实,当时的真实情况并没有那么简单。

他在1997年去温哥华演出,看中了当地的环境和教育,于是为了方便女儿的学业,选择暂时移居。

就像很多家庭一样,出于对子女教育的考量,选择短暂的别处生活,不过是便利性的选择。

蒋大为本人一直保持自己的中国国籍,而他的女儿因为常年生活在那里,选择了换国籍这是个人选择。

但公众似乎不太买账,这个事儿被不断渲染,移民的标签越来越贴在了他身上。

如果说移民的事情让人们对蒋大为有所质疑,那么“骗财骗色”的指控更是给他的生活蒙上了一层阴影。

2003年,一位名叫姚曼的女士走进了大众视野,她自称曾帮蒋大为打理事业,同时在蒋大为欠她巨款这件事上大做文章。

甚至甩出了一张欠条作为所谓的证据。

网上开始喧嚣四起,对蒋大为展开了无情的攻讦。

可蒋大为随后报警,并提供了自己不在国内的证明,一场历时多年的法律纠葛,最终证明欠条确实是伪造的。

虽然真相大白,但在这场风波中,蒋大为的名声无疑受到了极大的损伤,就像人们常说的,谣言跑得比真相要快得多。

蒋大为试图多次声明与澄清,但猜测从未平息,观众对于这些传闻似乎永远是半信半疑,名声上的损害,是很难迅速修复的。

结尾升华

故事到这里,有个问题始终存在于观众心中:我们应该凭什么来定义一个人?

是通过他所取得的辉煌成就,还是那些无法验证的八卦?

事实是,很多时候,当我们追逐真相时,我们其实在意的是一种对善良和正义的期待。

蒋大为的人生故事或许没有绝对是非,但在他诸多遭受诋毁的日子里,至少可以让我们明白,做出判断前不妨多一些耐心与考量。

生活依然继续,蒋大为也仍旧在他的舞台上,继续用歌声与观众沟通。

对于这一位曾经熠熠生辉的艺术家而言,舞台下的生活或许复杂,但舞台上的艺术始终是他坚持的生命线。

作为旁观者,也许我们应该给予更多理解和包容,让那些真实的事物与感情去闪耀。

这样,我们才能更完整地理解他,以及与他类似的其他生命。