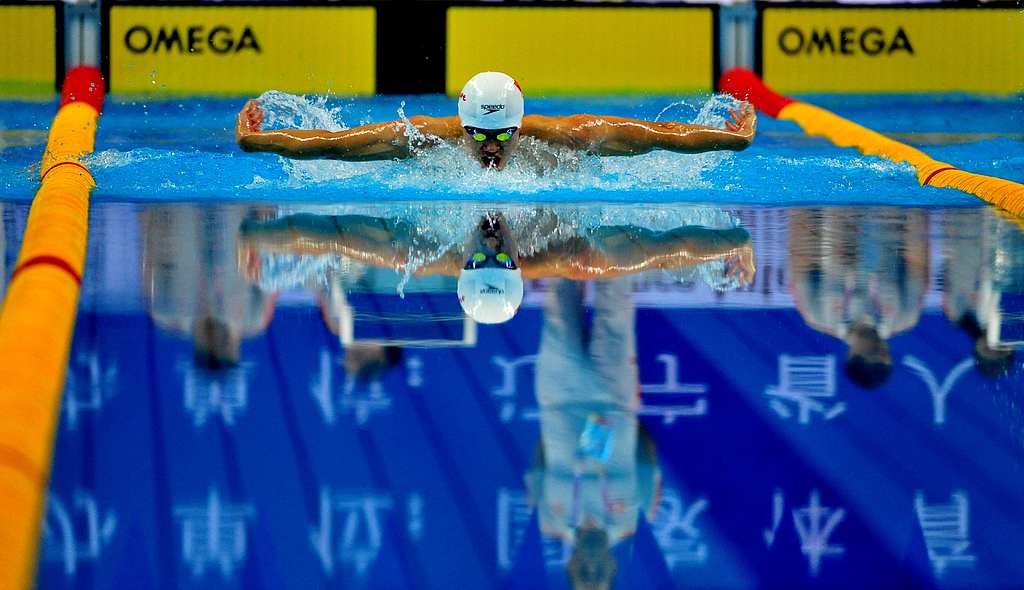

在竞技体育的舞台上,年龄与成绩的博弈始终是热议的焦点。中国游泳名将汪顺以30岁的"高龄"持续征战国际赛场,并在东京奥运会男子200米混合泳中摘金,打破了外界对"老将"的刻板认知。他的成功不仅源于对技术的极致雕琢,更映射出坚持与热爱的深层价值。

混合泳技术的多维突破

汪顺的混合泳技术以"高效转换"和"细节把控"为核心竞争力。

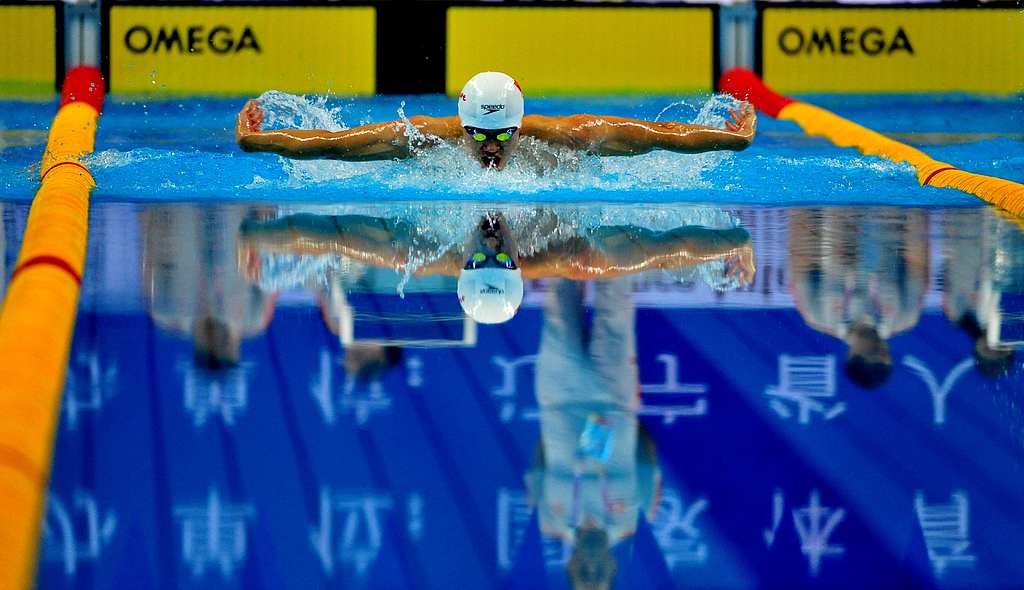

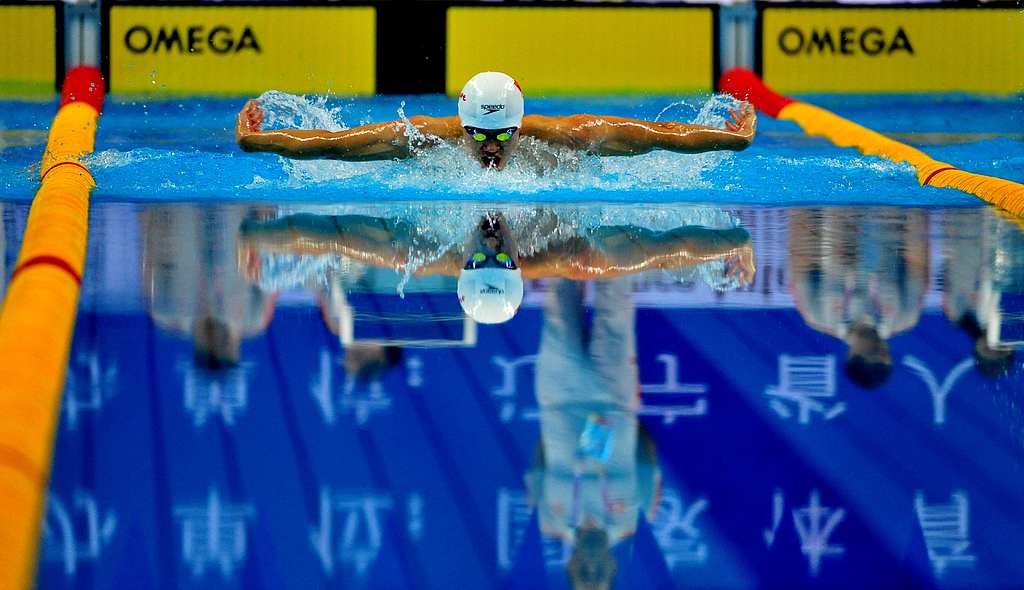

蝶泳段:他采用"波浪式推进"技术,通过躯干的连贯起伏减少阻力,配合高频小幅打腿,在消耗与速度间取得平衡。

仰泳段:独创性强化转肩幅度至65度以上,延长划水路线,同时通过髋部微调保持身体轴线稳定。

蛙泳段:精准控制蹬腿角度在45度至50度之间,利用踝关节柔韧性提升推进效率,该段成绩常年位列世界前三。

自由泳段:采用"晚呼吸技术",将换气周期延长至4次划臂,冲刺阶段划频可达每分钟58次。

这种技术体系的形成,源于其团队长达十年的生物力学数据分析与动作拆解重构,展现了传统训练方法与现代科学结合的典范。

老将坚持的深层价值

在年轻选手辈出的泳坛,汪顺的坚守具有多重启示:

经验转化优势:凭借15年国际大赛经验,他构建了独特的战术感知力。例如在2023年福冈世锦赛200混决赛中,他通过前150米的节奏控制,成功反超平均年龄小7岁的对手。

突破生理局限:通过改良陆上训练,将肺活量维持在6800ml的高水平,体脂率常年控制在8%以下,证明科学训练可延缓运动机能衰退。

精神引领作用:杭州亚运会担任旗手期间,他主动分享起跳转身技巧,带动国家队形成"技术共享"氛围。其社交媒体发布的4000米耐力训练实录,播放量超千万,激发大众对游泳运动的关注。

超越竞技的文化符号

汪顺的职业生涯印证:顶级运动员的价值不仅在于奖牌数量,更在于重塑行业认知。他推翻"25岁即巅峰"的固有论断,用实践拓宽了游泳运动员的职业周期。其训练日志中"0.1秒的突破需要100天打磨"的记录,成为体校教材案例,推动青少年培养理念从"速成"向"持续精进"转变。