前言

前言在我军历史上,绝大多数将领在二十多岁年纪时,就已统领千军万马,立下不朽的功勋。

谈及红军历史上最年轻的军长,许多人脑海中最先浮现的可能是林帅,他从连长晋升至军长,只用了三年时间。

鲜为人知的是,还有一个人比林帅还要年轻:他16岁时是许世友的勤务兵,20岁就已经成为了红九军政委。

短短四年内,他就成为了红军史上最年轻的军级干部,甚至比当年23岁就担任军长的林帅还要年轻三岁。

此人是谁?

红军史上最年轻的军级干部

红军史上最年轻的军级干部“海松三天两头往外跑,我看,保不齐那天就跟着红军走了。”

“海松是咱老陈家的‘独苗苗’,咱得想个办法‘拴住’他,不行就让他提早结婚圆房!”

“......”

正当众人在商讨着如何将海松“拴住”时,却不料这全被当事人陈海松给听了去。

原来,自从革命的浪潮吹到大别山区后,年仅13岁的陈海松被革命深深吸引。

打那之后,陈海松一反昔日淘气,不再沉迷于爬树玩乐,只要看到大人们聚在一起窃窃议论,也会凑过去听,拉着他们问这问那。

1930年,陈海松和小伙伴们一起加入了儿童团,在苏维埃干部的领导下,他们站岗、送信,协助抗日。

看着村里的青年一个个儿的都报名参军,陈海松心里也痒痒,便和小伙伴们商量着一起参军扛枪。

陈海松的这些“怪异”举动很快引来了家人的注意,他们担心万一哪一天陈海松真的跑去参军了,陈家岂不是断了“香火”?

这才有了上文的“商讨”, 陈海松得知后,表面不动声色,实则内心已经开始打起了自己的小算盘。

几天后,家人同他商量了结婚的事宜,并将他的“妻子”带回了家,打那以后,陈海松就跟变了一个人似的。

他不再频繁的出门,也不再跟小伙伴们参加革命活动,甚至连话都不多说了,一门心思就是扑在田间劳动,家人看到陈海松如此“转变”,甚是欣慰。

这天,陈海松如往常一样扛着锄头下地干活,婶母和“妻子”都说要与他一起去,他都说不用。

正午时分,红军大部队从田地旁的大路经过,陈海松将手中的锄头往地里一丢,一溜烟儿地钻进了红军的部队,待家人赶到地里时,地里只剩下了一个锄头。

原来,陈海松早就知道红军队伍必定会从这里经过,他也明白,与家人“硬碰硬”根本不可取,这才表面顺从,实则一直在暗中观察着红军的动态。

从此,陈海松开启了他的革命之路,参军后不久,他便被许世友选中,成为了一名勤务兵,后来,他又历任班长、连长等职务。

陈海松不仅敢打,也十分会打,他与许世友配合默契,研究了各种各样灵活的打法,有时是诱敌偷袭,有时则是近战消耗,使敌人遭到了沉重的打击。

在战斗中,他不仅敢打敢拼,还十分会打。他与许世友配合默契,共同研究了各种各样灵活的打法。

有时是诱敌偷袭,有时则是近战消耗。他们的战术让敌人遭受了沉重的打击。在宣达战役中,陈海松不幸被炸伤了大腿。

血流不止的他,为了战事一直坚持在阵地上指挥战斗,直到战斗结束后才前往治疗。

此时的他,已经历经了两个昼夜的战斗,大腿早已肿胀不堪。在没有麻药的情况下,陈海松硬是一声不吭地完成了手术。

无论是在军事水平方面还是政治工作面前,陈海松都十分得心应手,他在战斗中英勇无畏、屡建奇功。

短短四年内,他就升任为了红九军政委,成为了红军史上最年轻的军级干部。毛主席得知后,也惊讶不已:

“红一方面军的干部也年轻,但还没有年轻到这种程度的。”

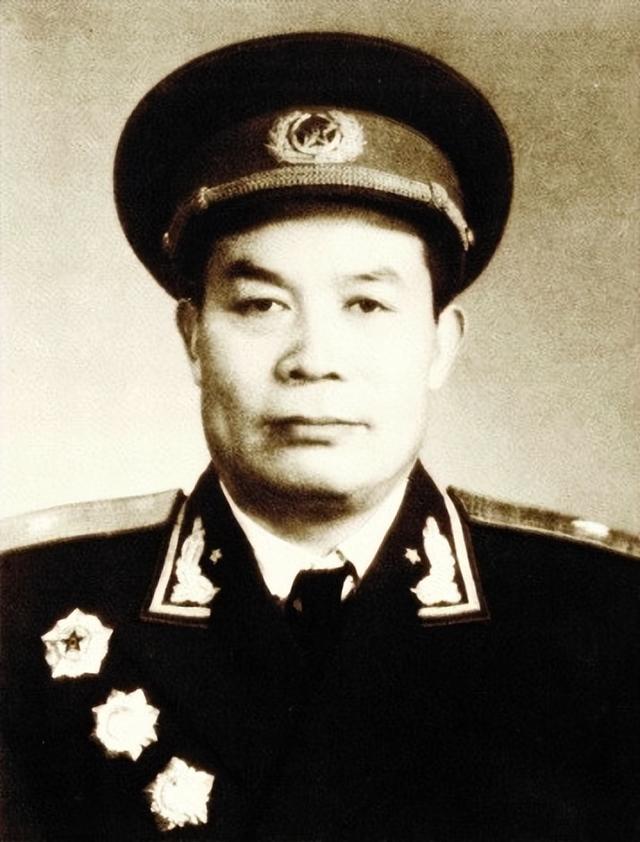

平易近人的“小胖政委”“陈海松从来不摆架子,见人就笑,战士们都爱找他聊天。”这是战友们对陈海松的一致评价。

当时,由于张国焘错误思想的影响,军内的“军阀作风”时有发生:就比如,在一次会议上,一位师长和一位军长因观念不同,产生了争论。

本来呢,这是一件再正常不过的事,但那位军长却因此耿耿于怀,认为对方竟敢“顶撞”自己,会后一路追赶,狠狠甩了对方几个耳光。

陈海松则不同,尽管现在他是红九军的政委,但他完全将自己看作一个普通士兵来对待,总是与战士们打成一片。

他有着大大的眼睛,圆圆的脸,不管看到谁,总是笑脸相迎,战士们也爱喊他“小政委”、“小胖政委”。

即便在朱德等人受到张国焘排斥的艰难时刻,陈海松内心对朱德的敬仰也丝毫未减。

每次见到朱德,陈海松总是笑嘻嘻地跑到朱德身边向其问好:“总司令!你好哇!”

说话间,陈海松偶然间撇到了朱德那瘦小的马,直接转头将自己的马匹牵来送给了朱德。

闲暇之余,陈海松尤为喜欢读书,一旦手持书本,就忘却了身边事,眼里心中只有马克思。

这天,一位师长来请示任务,瞥见了一旁正聚精会神读书的陈海松,误将他认为了小战士,向其询问道:

“陈政委在哪里?”

陈海松也没反过味儿来,没意识到对方口中的“陈政委”正是自己,头也没抬,顺手往前一指。

旁边的战士们见状,扑哧一下笑出声来。陈海松这才反应过来,连忙站起身子向那位师长致歉。

对于战士,陈海松更是关怀备至:这天晚上,陈宜贵的肚痛病犯了,疼得他脸色惨白,冷汗直冒。

陈海松察觉到他的不对后,迅速起身拿出了此前从敌人手中缴获的藏红花,给他泡水喝,陈宜贵感动不已,之后逢人就说:

“年轻的军政委,多像一个老大哥!”

在一次战斗中,眼看阵地即将被敌人攻陷,为保存革命力量,陈海松当即下达了撤退命令。

罗应怀

正当战士们撤离之际,陈海松发现了躺在阵地上奄奄一息的罗应怀,他没有丝毫犹豫,硬是和战士们一起将罗应怀抢救了出来。

在陈海松这里,就没有丢下战友这一说。还有一次,陈海松在观察战事时,发现阵地上还有20多名伤员。

“为什么把伤员丢下不管?”言罢,他立即指挥部队发起又一轮的进攻,最终成功将20多名伤员从阵地上抢出。

接着,他一边给伤员们包扎伤口,一边哽咽地说道:“同志们,我对不起你们,让你们受苦了!”在场所有人无一不红了眼眶。

陈海松就是这样一个时刻关心战士们的“老大哥”,他的身上,有着一种莫名的吸引力,大家都乐意亲近他、信赖他。

好似有只要有他在,大家就有了无尽的力量,就没有过不去的坎。

“他是9军的核心首长,9军少不了他”1937年初,陈海松接到了率领红九军掩护西路军进行战略突围的任务。

3月12日清晨,部队在抵达梨园口后,陈海松迅速命战士们上山警戒,却不料,敌人紧随其后,抢占了重要位置,战斗一触即发。

陈海松迅速命红九军抢占土包,抵抗敌人。可此时的战士们,在接连多日的战斗中,早已是筋疲力尽,步履维艰。

再加上敌军不仅在人数上占据绝对优势,武器装备也远胜于我军。战士们刚刚攀上山脊,就遭到了敌军猛烈火力的压制。

陈海松意识到,如果再继续硬拼下去的话,最终难逃全军覆没的命运。为了保存实力,陈海松命陈宜贵组织机关人员撤退,自己则留下了继续指挥战斗。

当下这种情况,谁都能看得出来。留下,就意味着牺牲,几乎是很难活着走出去的。陈宜贵坚决不愿独自撤离,表示要留下了与陈海松一起战斗。

“别磨蹭了!叫你撤你就撤!这是命令!”陈海松怒吼道。

“政委……”陈宜贵的眼眶湿润了,声音哽咽道:“9军不能没有你啊!政委......”

陈海松明白他的意思,他想要留下来与自己共进退,但多一个人撤离,就多一份革命力量。谁都会“光荣”在这里,那这个人,为什么不能是自己呢?

陈宜贵

陈海松叹了口气,继续劝说陈宜贵:“快撤吧!再晚一步,谁也出不去了!能出去一个算一个!”

陈宜贵又何尝不明白这个道理呢?无奈之下,他只好带领机关人员迅速撤了出去。

此时的红九军,处境危机,已经是到了弹尽粮绝之地,敌军见状,更是得意忘形,大喊道:“共军没有子弹了,大家冲啊!”

“警卫排,跟我上!”陈海松一声令下,带领战士们奋勇冲锋,成功击退了一波敌人。然而,敌我力量悬殊,敌军很快便卷土重来。

陈海松焦急地观察着战场形势,试图找到突破口,他不顾个人安危,从山包底部艰难攀爬至包顶。就在这时,敌人的机枪向陈海松的方向扫射而来。

陈海松身中8弹,倒在了地上,鲜血染红了他的衣衫,他艰难地张了张嘴,还未留下什么,就永远地闭上了眼睛。

战士们目睹这一幕,悲痛欲绝,化悲痛为力量,抄起枪支,怒吼着向敌军发起最后的冲锋。

一个多小时后,战士们全部壮烈牺牲,只有一名重伤的战士在战友们的掩护下幸存下来。

朱德曾多次在公开场合称赞陈海松:“他是一位年轻有为的军级指挥官,可惜英年早逝。如果他还活着的话,定能发挥更大的用处......”

徐向前元帅也多次提及陈海松对红九军的重要性:称9军少不了陈海松这个核心首长。

结语在革命道路上,陈海松始终坚守信仰,他是一位具有卓越军事才能、深厚家国情怀、无私奉献精神的革命英雄。

在生死存亡的战场上,面对敌强我弱的严峻形势,陈海松没有选择退缩,而是勇敢地率部进行顽强抵抗。

他将战士们的安危放在首位,不惜牺牲自己,也要确保战士们能够安全撤离。陈海松的一生是革命的一生,是战斗的一生,是短暂而光辉的一生。

参考资料

红军少帅陈海松——长征中牺牲的最年轻的军级指挥员. 世纪桥

红军史上最年轻的军级干部陈海松. 军事历史