1985年秋天,南京军区首长办公室迎来一位不速之客。这位身着戎装的老将军,步履蹒跚却神色激动,他径直推开了司令员向守志办公室的大门。"这样对得起老首长吗?"一声怒吼,震动了整个走廊。这位老将军正是开国中将聂凤智。几天前,他的老战友、老首长许世友刚刚在南京军区医院病逝。作为一位久经沙场的开国将领,聂凤智此时的愤怒让人费解。究竟是什么原因,让这位德高望重的老将军如此动怒?这背后,又有着怎样的革命情谊和历史往事?

一、初识于战火:大别山下的革命情缘

一、初识于战火:大别山下的革命情缘1929年的初春,大别山区迎来了一支红军部队。这是红11军31师的征兵小组,他们正在沿途各村寻找合适的青壮年入伍。在一个偏僻的山村,他们遇到了一个特殊的应征者。

这个年仅14岁的少年就是聂凤智。当时的他身材瘦小,衣衫褴褛,但双眼炯炯有神。征兵人员看到他的第一眼就摇了摇头,因为他的身材远远不符合红军的征兵标准。

然而,这个倔强的少年并没有因此放弃。他默默跟随着红军部队,为他们带路、站岗、送信。在一次传递情报的任务中,他冒着枪林弹雨,成功将敌军调动的重要消息送到了红军指挥部,为部队及时转移立下了大功。

这一事迹很快传到了31师1连连长许世友的耳中。当时的许世友正在为部队补充新兵的事情发愁。这位年轻的连长在听完聂凤智的表现后,立即派人将他找来。

在31师的一个简陋的窑洞里,许世友第一次见到了这个传说中的"小鬼"。让他没想到的是,聂凤智虽然个子小,但谈吐不凡,对当地地形、敌情都了如指掛。更让许世友惊讶的是,这个少年已经在家乡参加了多次农民运动,对革命理论有着超乎年龄的理解。

"这样的人才,红军怎能放过?"许世友当即拍板,破格接收聂凤智入伍。为了照顾他的年龄和体格,安排他先在7连当勤务兵。这个决定,为红军培养了一名未来的将领。

在之后的行军途中,许世友经常找聂凤智谈心。他发现这个少年虽然出身贫苦,但心志坚定,对革命事业充满热忱。许世友开始有意识地培养他,教他识字、讲解军事知识,带他参加作战会议。

1930年春,红军在大别山区展开了一系列反"围剿"战斗。在一次战斗中,聂凤智主动请缨,带领几名战士穿过敌人的封锁线,成功为被围困的部队带来了补给。这次行动,让许世友看到了这个少年的非凡潜质。

从此,这对年龄相差十余岁的革命战友开始了他们的并肩征战。许世友将自己的军事经验毫无保留地传授给聂凤智,而聂凤智也以惊人的速度成长着。到1932年时,他已经成长为一名独当一面的基层指挥员。

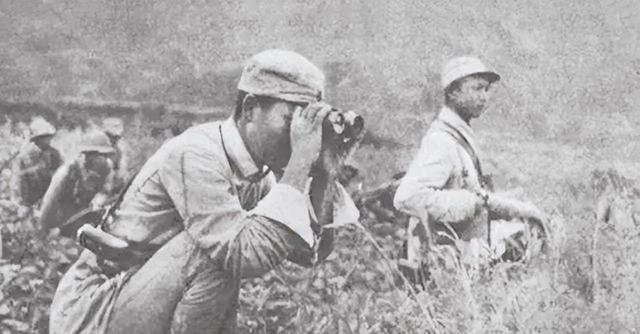

在那个战火纷飞的年代,大别山的崎岖山路上,经常可以看到一高一矮两个身影并肩而行的场景。这是一对特殊的革命搭档:一个是经验丰富的连长,一个是朝气蓬勃的少年兵。他们谁也没有想到,这份在战火中的情谊,将会持续整整半个世纪。

二、生死与共:战场上的袍泽之情

二、生死与共:战场上的袍泽之情

1934年底的长征初期,许世友已经是骑兵师师长,而聂凤智也已经成长为一名团长。在乌江渡口的那场激战中,两人再次相遇。当时国民党军队正在乌江北岸布置重兵,企图阻断红军的渡江路线。

在一次侦察行动中,聂凤智发现敌军在江边的堡垒群中存在一处防守薄弱点。他立即向上级建议,由他率领一支小分队实施突袭。这个计划得到了许世友的支持。当晚,聂凤智带领30名战士,趁着夜色渡过乌江,成功突破敌军防线,为主力部队打开了突破口。

1935年初,红军在贵州遵义地区与国民党军展开激烈争夺。在一次关键战役中,许世友的骑兵师与聂凤智的部队被分配在同一战区。面对敌军的重兵围堵,许世友采用了一个大胆的战术:让聂凤智的部队佯攻正面,而他率领骑兵绕道敌后,形成夹击之势。这次默契的配合,让敌军陷入混乱,最终取得了战斗的胜利。

到了解放战争时期,两人的配合更加纯熟。1947年,在山东战场上,许世友任华东野战军第二纵队司令员,聂凤智任第九纵队司令员。在著名的莱芜战役中,两支部队再次并肩作战。

当时,国民党军队的精锐部队胶东兵团正在莱芜地区集结。许世友与聂凤智共同制定了一个周密的作战计划:由许世友的部队正面牵制敌军,而聂凤智则率部从侧翼突击。在战斗最激烈的时候,敌军一个装甲连突然突破防线,直扑许世友的指挥所。聂凤智得知消息后,立即调集部队火力支援,成功化解了这次危机。

1948年的济南战役中,发生了一件让许世友始料未及的事。按照原定计划,聂凤智的部队担任助攻任务。但在传达命令时,聂凤智将"助攻"改为了"主攻"。这个擅自的改动让许世友大为震怒。然而,战斗打响后,聂凤智的部队以猛烈的攻势突破了敌军防线,为整个战役的胜利做出了重要贡献。

事后,聂凤智向许世友解释说:"主攻和助攻的区别不在于火力配置,而在于战士们的士气。改为主攻,是为了让战士们以主力军的姿态投入战斗。"许世友听后,怒气顿消,反而赞赏了这个决定。这次"违令"事件,不仅没有影响两人的关系,反而让他们的战友情谊更加深厚。

三、同心报国:和平年代的互相扶持

三、同心报国:和平年代的互相扶持1952年初,东海舰队筹建工作正式启动。作为新中国海军建设的重要一环,这项任务极其艰巨。许世友被任命为东海舰队司令员,而此时的聂凤智正在山东任职。接到许世友的邀请电话后,聂凤智立即赶赴上海,协助东海舰队的组建工作。

在东海舰队组建期间,两位将领面临着诸多困难。首先是人才短缺,海军专业人才极为匮乏。许世友提出了一个大胆的方案:从陆军部队中选拔优秀军官转业到海军。聂凤智积极响应,从自己原来的部队中挑选了一批骨干力量支援海军建设。这些陆军转业的军官们,后来都成为了东海舰队的中坚力量。

1964年,许世友调任南京军区司令员。上任伊始,他就面临着一个棘手的问题:军区内部的训练水平参差不齐,特别是在新式武器装备的使用方面存在明显短板。这时,已经在军事院校任职的聂凤智主动请缨,为南京军区制定了一套系统的训练方案。

这个训练方案的特点是将理论学习与实战演练相结合。聂凤智亲自带队,深入到军区各个部队进行实地指导。在他的建议下,军区还专门成立了装备技术培训中心,系统培养了一批技术骨干。这些举措很快收到了成效,南京军区的整体战斗力显著提升。

1975年,南京军区开始推进现代化建设。许世友提出要在三年内完成军区指挥自动化系统的建设。这在当时是一个极具挑战性的目标。得知这个计划后,聂凤智立即组织专家团队,为军区制定了详细的技术方案。

在建设过程中,遇到了一个重大技术难题:如何实现不同类型部队之间的指挥信息互通。许世友和聂凤智多次召开专题会议研究解决方案。最终,在两人的共同努力下,军区建立起了全国首个覆盖陆海空三军的联合指挥系统。

这个系统在1978年的一次联合演习中发挥了重要作用。演习中模拟了一次海上登陆作战,需要陆军、海军和空军密切配合。通过这套指挥系统,三军部队实现了高效协同,演习取得圆满成功。这次演习的成功经验,后来被推广到全军。

1980年代初期,军队开始推行正规化建设。许世友和聂凤智再次通力合作,联合编写了《部队正规化建设手册》,为全军提供了可供借鉴的范本。他们还多次联合视察基层部队,解决实际问题。

在这期间,两人经常会就军队建设问题展开深入讨论。有时争论会很激烈,但最终都能找到共同点。许世友常说:"就是因为有你这个老战友的批评,才能把工作做得更好。"而聂凤智则说:"首长的眼光总是比我远。"

这种亦师亦友的关系一直持续到许世友生命的最后时刻。从战火纷飞的革命年代到和平建设时期,两人始终保持着密切的工作联系和深厚的私人情谊。他们在不同岗位上相互支持、互相补充,共同为人民军队的建设和发展做出了重要贡献。

四、最后的陪伴:病榻前的点点滴滴1985年8月初,许世友的身体状况急剧恶化。此时的他已经住进了南京军区医院。聂凤智得知消息后,立即从北京赶往南京。当他走进病房时,发现许世友正坐在床边翻看一本军事杂志。

在随后的日子里,聂凤智几乎寸步不离地守在许世友病榻前。每天清晨,他都会为许世友读报纸,重点讲述军队改革和现代化建设的最新进展。有时,两人还会讨论一些军事问题,仿佛回到了当年并肩作战的岁月。

8月15日,许世友突然提出要看看部队的训练情况。医生强烈反对,但许世友坚持要去。聂凤智了解老首长的性格,便安排了一次简短的视察。他们来到驻地不远的一个训练场,观看了部队的实弹射击训练。许世友对官兵们的训练水平很满意,当场提出了几点具体的指导意见。

这次视察后,许世友的病情进一步加重。但他仍然关心着军队建设的问题。8月17日,他让聂凤智帮他整理了一份关于部队建设的意见书。这份意见书着重强调了提高部队实战能力的重要性,特别提到要加强新型武器装备的使用训练。

8月20日,许世友的情况更加危急。但他仍然坚持与聂凤智讨论军队建设问题。他们谈到了部队正规化建设、军官培养等话题。许世友特别强调要重视基层官兵的培养,要求军官要经常深入连队,了解实际情况。

在最后的几天里,许世友数次向聂凤智交代后事。他反复强调要把部队建设好,要培养好年轻一代。他还特别提到,希望自己去世后能够简办丧事,节约的经费用于改善基层官兵的生活条件。

8月23日凌晨,许世友的病情突然恶化。聂凤智立即召集医护人员进行抢救。在病房里,许世友用微弱的声音对聂凤智说:"老战友,军队建设的担子就交给你们了。"这是他留下的最后一句话。

当天上午,许世友与世长辞。按照他生前的要求,丧事从简办理。但全军上下都在以各种方式悼念这位老将军。聂凤智亲自主持了遗体告别仪式,并宣读了悼词。

在许世友去世后的几天里,很多人都看到聂凤智一个人静静地坐在许世友生前的办公室里。办公桌上还摊着那份未完成的意见书,那是许世友生前最后批阅的文件。这个办公室里,还保留着两位老将军多年来并肩工作的痕迹:墙上的作战地图、书架上的军事著作、桌上的笔记本,每一样都承载着他们为军队建设奋斗的往事。

许世友的离去,不仅让聂凤智失去了一位亲密战友,更是失去了一位人生导师。但在这最后的陪伴中,他们之间的革命情谊得到了最深刻的诠释。这种情谊,超越了简单的战友关系,是一种建立在共同理想和革命事业基础上的深厚情感。

五、精神永存:革命友谊的传承与发扬许世友逝世后,聂凤智始终在践行着他们共同的理想和追求。1986年初,聂凤智主持编撰了《许世友军事文选》,将许世友生前关于军队建设的重要论述和经验进行了系统整理。这本文选不仅记录了许世友的军事思想,也成为了后辈军人学习的重要教材。

1987年,聂凤智在南京军区举办了一次"许世友军事思想研讨会"。会上,他详细介绍了许世友在军事指挥、部队建设等方面的创新性观点。特别是许世友提出的"实战化训练"理念,在当时的军队改革中发挥了重要指导作用。

1988年春,聂凤智带领一个调研组,重走了当年与许世友并肩作战的路线。从山东临沂到江苏淮安,从皖南古战场到苏北平原,每到一处,他都会向随行的年轻军官讲述那些战斗故事。在临沂革命纪念馆,聂凤智专门组织了一次座谈会,邀请当年在许世友部队服役的老战士,共同回忆战争年代的峥嵘岁月。

1989年,聂凤智开始着手整理许世友的历史资料。他走访了许多老同志,收集了大量的历史照片、文件和实物。在此基础上,他编写了《战将许世友》一书。这本书不仅记录了许世友的戎马生涯,也展现了老一辈革命军人的精神风貌。

1990年代初,军队开始新一轮改革。聂凤智多次在各种场合引用许世友的观点,强调要把军队建设的重点放在提高实战能力上。他还将许世友生前倡导的一些训练方法加以改进和完善,使之适应新时期军队建设的需要。

1992年,聂凤智在军事科学院做报告时,专门讲述了许世友对军队现代化建设的贡献。他提到,许世友早在20世纪70年代就提出要重视科技兵器的发展,这个观点在今天仍然具有重要指导意义。

1993年,南京军区成立了"许世友军事思想研究室"。聂凤智担任名誉主任,经常到研究室指导工作。他要求研究人员不仅要研究许世友的军事思想,更要把这些思想与现实结合起来,为部队建设服务。

在晚年,聂凤智始终保持着对许世友的深切怀念。他经常会去看望许世友的家人,向他们讲述一些鲜为人知的往事。他还定期到许世友的墓前祭扫,每次都要在墓前驻足良久。

1995年,聂凤智在一次军队老干部座谈会上说:"许世友同志离开我们已经十年了,但他的革命精神永远活在我们心中。"这句话,既是对战友的追思,也是对革命友谊的最好诠释。

直到生命的最后时刻,聂凤智都在为传承和发扬许世友的革命精神而努力。他们之间的革命友谊,超越了时空的界限,成为了一笔宝贵的精神财富,永远流传在军营。在军史馆的展厅里,许世友和聂凤智的合影至今仍然清晰可见,定格了他们并肩战斗的岁月,见证着这段跨越半个多世纪的革命友谊。