唐玄宗天宝十四年(公元 755 年),大唐盛世的繁华表象下,危机如暗流涌动。

身兼范阳、平卢、河东三镇节度使的安禄山,以 “忧国之危”、奉密诏讨伐杨国忠为借口,在范阳起兵叛乱。

叛军一路势如破竹,迅速席卷了大片中原大地,如同一头凶猛的巨兽,向着大唐的心脏长安扑来。

仅仅数月,安禄山的叛军便逼近了长安。唐玄宗李隆基在惊慌失措之中,带着杨贵妃、杨国忠以及一众皇室宗亲、禁军将领,于凌晨时分悄然逃离长安,踏上了西逃之路。

一路上,百姓流离失所,哭声震天,而这支逃亡队伍也在混乱与疲惫中艰难前行。

数日后,他们抵达了马嵬驿。马嵬驿,这个原本宁静的驿站,此刻却弥漫着一股令人不安的紧张气息。

禁军将士们经过连日奔波,疲惫不堪,心中对这场突如其来的逃亡充满了怨愤。而更让他们愤怒的是,他们认为这场大祸的根源,正是杨国忠。

杨国忠身为宰相,却结党营私、贪污腐败,致使朝政混乱,最终引发了这场可怕的叛乱。

就在众人于马嵬驿稍作休整之时,一场风暴正在悄然酝酿。禁军统领陈玄礼,这位身经百战的将领,敏锐地察觉到了将士们的情绪。

他深知,若不采取行动,平息众怒,极有可能引发哗变,危及皇帝的安危。于是,陈玄礼暗中与太子李亨商议,决定先拿杨国忠开刀。

此时的杨国忠,丝毫没有察觉到危险的临近。他正为如何应对当前的困境而焦头烂额。

突然,一群吐蕃使者拦住了他的去路,向他讨要粮食。杨国忠还未及回答,周围的禁军将士们便大声喊道:“杨国忠与吐蕃谋反!”

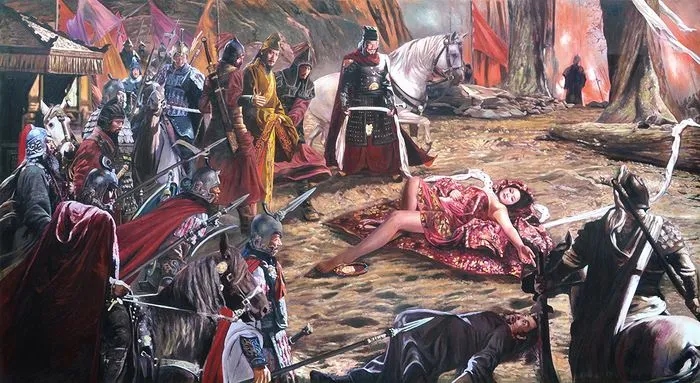

这一喊,如同点燃了火药桶,瞬间激起了众怒。将士们纷纷抽出兵器,朝着杨国忠冲了过去。

杨国忠惊恐万分,试图逃跑,但很快便被乱刀砍死。他的尸体被残忍地肢解,头颅被悬挂在驿站门外示众。

然而,事情并未就此结束。将士们杀死杨国忠后,仍然群情激愤,不肯罢休。他们将驿站团团围住,要求唐玄宗处死杨贵妃。

唐玄宗听闻杨国忠被杀,已经是震惊不已,此时又听到将士们要求处死自己心爱的贵妃,顿时如遭雷击。他怎么也想不到,局势会发展到如此地步。

杨贵妃,这位陪伴他多年、深受他宠爱的女子,此刻却成为了众矢之的。

唐玄宗深知,若不满足将士们的要求,禁军极有可能发生哗变,自己的性命也将不保。但要他亲手赐死杨贵妃,他又如何忍心?

一时间,他陷入了极度的痛苦与纠结之中。他试图为杨贵妃开脱,对禁军将士们说:“贵妃深居宫中,怎么会知道杨国忠谋反之事呢?”

但陈玄礼却坚决地回答:“贵妃虽无罪,但杨国忠已死,贵妃尚在陛下左右,将士们怎能安心?愿陛下三思。”

驿站内,气氛紧张到了极点。唐玄宗望着眼前愤怒的将士,又看看泪流满面的杨贵妃,心如刀绞。

他知道,自己已经到了必须做出抉择的时刻。在经过一番痛苦的挣扎后,唐玄宗最终还是狠下心来,赐给杨贵妃一条白绫。

杨贵妃绝望地看了一眼唐玄宗,然后转身走进了佛堂。片刻之后,一代佳人香消玉殒,大唐的一段传奇就此落幕。

马嵬驿之变,犹如一颗重磅炸弹,改变了唐朝的历史走向。它不仅是一场禁军哗变,更是唐朝由盛转衰的重要转折点。

这场变故中,唐玄宗失去了心爱的贵妃,也失去了往日的威严与权力。而太子李亨则在这场变故后,于灵武自行登基称帝,遥尊唐玄宗为太上皇。

那么,这场看似偶然的兵变背后,究竟隐藏着怎样的深层原因呢?除了杨国忠的不得人心以及禁军将士们的愤怒之外,背后是否还有其他势力的推动?太子李亨在这场变故中又扮演了怎样的角色?

这些疑问,至今仍然萦绕在历史研究者的心头。

马嵬驿之变已经过去了一千多年,但它所带来的震撼与思考,却从未消散。

每当我们回首这段历史,仿佛还能看到那驿馆外愤怒的将士、佛堂内绝望的贵妃,以及那位在权力与爱情之间艰难抉择的帝王。

这段历史,让我们深刻地认识到,在乱世的风云变幻中,人性的脆弱与复杂,以及历史进程的无常与残酷。