历史这东西,真是让人感慨万千。翻开老黄历,你会发现有些事就像是照镜子,总能找到相似的影子。

清朝试图和平统一台湾那段往事,就是个典型的例子。郑成功赶跑了荷兰殖民者,把台湾收回来,本来是大快人心的事,可到了他儿子郑经手里,画风却变了。

清朝这边想好好谈谈和平统一,郑经却不领情,得寸进尺,非要搞独立,把台湾往外推。

台湾的历史根基:自古就是中国的一部分

台湾的历史根基:自古就是中国的一部分说到台湾的历史,得先搞清楚一个基本事实:台湾自古就是中国领土的一部分。这不是随便说说,而是有根有据。

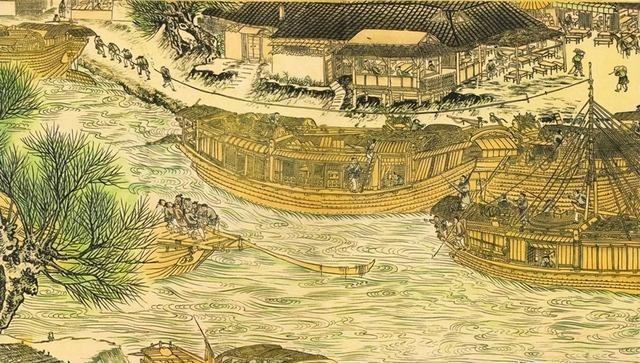

早在三国时期,东吴孙权就派人去过“夷洲”,那就是今天的台湾。到了隋唐,朝廷开始正式管辖澎湖,福建沿海的渔民也陆续往台湾跑,捕鱼、开垦,慢慢在那儿扎下了根。

明朝时候,福建移民大规模过去,带去了中原的文化、语言和生活习惯,两岸的联系越来越紧。可以说,台湾和大陆早就血脉相连,分不开。

不过,历史的路从来不平坦。明末清初,欧洲殖民者开始在亚洲搞乱。

1624年,荷兰人占领了台湾南部,建堡垒、收税,把当地人当牛马使唤。后来西班牙人也来凑热闹,占了北部。直到郑成功横空出世,才把这些外来势力扫地出门。

1662年,郑成功带着军队打败荷兰人,收复台湾,这事儿在中国历史上是大写的壮举。不过,他收复台湾的本意,是想把这儿当基地,继续抗清,恢复明朝,可惜天不遂人愿,他干了没几年就去世了。

郑成功死后,他的儿子郑经接手了台湾。这时候,清朝已经坐稳了江山,开始琢磨怎么把台湾收回来。

清朝这边想着和平解决,郑经却有自己的小算盘,非但不配合,还想把台湾弄成独立的地盘。这就有了后来的故事。

郑经的野心:从抗清到搞分裂

郑经的野心:从抗清到搞分裂郑经这人,说实话,跟他爹郑成功比起来,差得不是一星半点。郑成功是民族英雄,眼里心里都是国家大义,可郑经呢,更像个实用主义者,盯着自己的那点利益。

1662年郑成功去世时,郑经才20岁出头,年轻气盛,又有点本事,接手台湾后,他干得还不赖。经济上,他跟日本、英国做生意,赚了不少钱;军事上,他整顿军队,实力也上去了。可惜,这些本事没用在正道上。

清朝这边,康熙上台后,觉得台湾问题不能老拖着。毕竟,台湾名义上还是中国领土,郑氏在那儿割据,朝廷面子上过不去不说,长期下去还可能出乱子。

康熙是个务实的人,知道打仗费钱费力,所以一开始没想着直接动手,而是派人去谈,想招抚郑经,让他归顺朝廷。这招叫“剿抚并用”,先礼后兵,挺符合清朝一贯的风格。

1670年,清朝派了个叫蔡毓荣的使者去台湾,跟郑经谈条件。清朝开出的价码不低:只要郑经剃发归顺,可以封他个官职,保住富贵。

可郑经不干,他回了句硬邦邦的话:“台湾乃海外之地,非中国所有。”这话听着就刺耳,意思是台湾压根不归清朝管,他想自己说了算。

后来,他又提了个更离谱的要求,说要“依朝鲜事例”,让台湾跟朝鲜一样,做个独立的国家,只在名义上跟清朝沾点边。这摆明了是想分裂,哪还有半点回归祖国的意思?

郑经为啥这么大胆?一是他手里有点资本。台湾当时靠海上贸易赚了不少钱,军力也有保障,他觉得自己能撑得住。二是外部势力给他撑腰。

日本和英国跟他做生意,不光卖货,还提供武器和技术,这让他觉得自己有了跟清朝叫板的底气。可惜,他算错了一步,历史从来不惯着分裂分子。

清朝的耐心与底线:和平不成只能动手

清朝的耐心与底线:和平不成只能动手清朝这边,对郑经的态度其实挺克制。康熙知道,台湾隔着海,打仗不方便,成本高,风险大。所以,从1670年到1680年这十年,清朝派了好几拨使者去谈,条件一次比一次宽松。

可郑经呢,得寸进尺。他非但不接受,还变本加厉地搞独立。1674年,他趁着“三藩之乱”,跟清朝对着干,支持吴三桂反叛,想趁乱捞好处。

后来三藩平了,他又跟清朝玩拖延战术,谈来谈去就是不松口。到1680年,他干脆公开说,台湾要“自立为国”,彻底撕破了脸。

清朝的耐心也不是无限的。康熙一看,和平这条路走不通,郑经摆明了不识抬举,那就只能动手了。其实,清朝内部对怎么处理台湾一直有争论。

有人主张直接打,有人觉得先稳住再说。康熙权衡再三,觉得拖下去没意义,1681年郑经一死,台湾内部乱成一团,他果断拍板,决定武力统一。

施琅东征:台湾回归清朝版图

施琅东征:台湾回归清朝版图郑经1681年病死,他儿子郑克塽接手时才12岁,小孩一个,根本压不住场面。郑氏内部本来就派系林立,郑经一死,将领们争权夺利,军队人心散了。这时候,清朝的机会来了。

康熙挑了个狠角色——施琅。这家伙早年跟郑成功混过,后来投了清朝,对台湾的情况门儿清。1683年,施琅带着水师东征,先在澎湖打了一仗,把郑氏的海军揍得满地找牙。

澎湖一丢,台湾本岛就暴露在清军眼皮底下。郑克塽撑了没几天,7月投降,8月清军正式进驻台湾。清朝收下台湾后,设了台湾府,派官治理,把这儿正式纳入版图。

从1683年到1895年甲午战争,台湾在清朝手里整整200多年,社会稳定,经济也慢慢发展起来。这段历史证明,郑经的独立梦再热闹,最后还是竹篮打水一场空。

历史教训:分裂没出路,统一是大势

历史教训:分裂没出路,统一是大势回头看这段历史,郑经的独立野心其实挺可悲。他爹郑成功收复台湾,是为了民族大义,他却为了自己那点私利,把台湾往外推。

清朝这边,康熙的策略很清楚:能和平就和平,不能和平就打,但底线绝不让步。结果呢,郑经死了,郑氏亡了,台湾还是回到了中国。

分裂国家这条路,从来没好下场。郑经有钱有兵,又有外国撑腰,可最后还是斗不过统一的大趋势。

如今的海峡两岸,情况比清朝那会儿复杂得多。经济上,台湾跟大陆联系紧密,贸易往来每年几千亿;文化上,两岸同根同源,语言、习俗都差不多。

两岸老百姓其实都盼着安稳日子。台湾的年轻人,来大陆读书、工作的越来越多,大陆这边也欢迎他们。血脉相连不是空话,是实实在在的感情。

中国政府一直说“和平统一、一国两制”,希望用最小的代价解决问题。可台湾岛内有些人,仗着美国撑腰,非要搞“台独”,这不就是郑经的翻版吗?历史已经证明,外部势力靠不住,分裂的下场只有死路一条。

编,继续编。 抗清说成独立[点赞]

驱逐鞑虏的先烈,小编才是有奶就是娘[抠鼻][抠鼻][抠鼻][抠鼻]

应该是先进的统一落后的

鞑子和鬼子比 还是鞑子给中国带来的贡献多。毕竟鞑子为中国消灭了5000万汉奸 让中国获得了蒙古帝国时1/3的国土 鬼子只给中国带来了无尽伤害。

作家严庆澍,笔名唐人,著有(金陵春梦)一书,书中提到郑三发子一事。

郑芝龙被满清押解往北京,其子郑成功对其劝阻未成,遂至孔庙哭庙、焚烧儒服,说:若父亲遇难,孩儿将来自当为父亲报仇,随后率部出海。公元1661年11 月24日,郑芝龙与其家人十几人,被满清官员苏克萨哈,矫诏斩杀于北京菜市口刑场,临刑前,他面闽而终,眼睛一直死死盯着东南方向,他大声高呼:成功,我的儿,当初若不降清,何以至此!

公元1674年,三藩之乱期间,延平郡王郑经率军,驻扎在福建泉州几日,附近的老百姓闻讯,纷纷跑来看热闹,因为当地老百姓,已经有几十年,没有看见过明朝的服饰装束。

废话,那就打呗

抗清不是独立,别混肴视听。