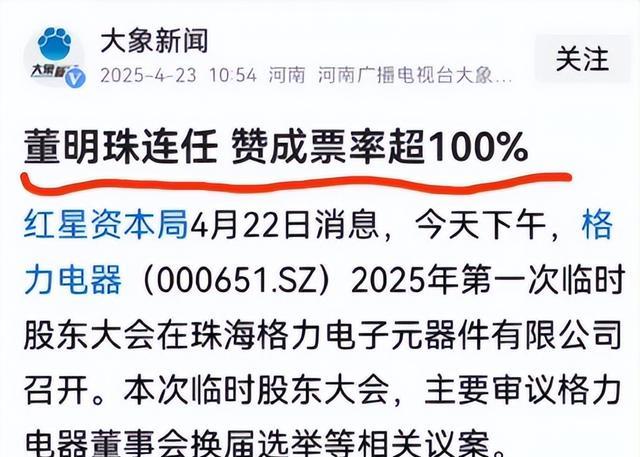

最近,格力电器的掌门人董明珠又一次站在了舆论的风口浪尖,这位以直言不讳著称的企业家,在4月22日珠海召开的格力电器临时股东大会上,凭借几句“金句”引发了热议。

这次,她不仅谈到了自家企业的成绩,还顺带“点评”了竞争对手,甚至对人才培养抛出了颇具争议的观点,究竟是怎么回事?咱们一起来看看这场风波的来龙去脉。

间谍论

4月22日的股东大会上,董明珠谈起新能源汽车时突然话锋一转:“有些品牌新车没上路就烧成铁架子,我们格力钛公交车在北京跑了十几年,连个火星子都没冒过。”

当年雷军用互联网思维造手机,董明珠坚持实体制造业,两种商业逻辑的碰撞如今在新能源汽车赛道重现。

不过这次暗器换成了阳谋,格力钛新能源官网数据显示,其电动公交车累计行驶里程已突破50亿公里,这个数字相当于绕地球12.5万圈。

北京公交集团的运维人员透露,格力钛的电池管理系统确实独树一帜:“他们的电池仓温度波动能控制在±2℃以内,比某些新势力强不止一个段位。”

当董明珠抛出绝不用海归派的惊人之语时,会场角落的人力资源总监不由自主的握紧了手中的保温杯。

这句话很快在留学圈炸开锅,在剑桥大学的中国学者群里,有人翻出格力2023年校招数据:当年录用的应届生中,211/985院校占比92%,而具有海外背景的求职者通过率不足3%。

深扒格力的用人图谱会发现端倪:现任12名核心高管中,有9人是格力子弟兵,从基层车间成长起来的制造专家占半数以上。

这种内生式人才结构,与华为少年天才计划、比亚迪全球挖专家的策略形成鲜明对比,某家电行业分析师直言:“格力这套打法在空调领域所向披靡,但要造芯片、搞人工智能,真的不需要打开国际视野吗?”

媒体点名

新京报的檄文来得比想象中更猛烈,其评论版用整版篇幅剖析《反间谍法》实施细则,指出海归等于间谍的论调涉嫌违法。

不过舆论战背后藏着更深的行业角力,某新能源车企CTO在朋友圈写道:“董小姐这招叫伤敌八百自损一千,既打击了竞争对手,又给自家技术镀了金。”

他的分析不无道理,格力手机业务折戟后,新能源汽车成了董明珠的第二曲线,而人才战略的争议客观上让公众聚焦格力技术实力。

深究董明珠的海归恐惧症,或许能在格力发展史中找到答案,1994年那场震惊业内的集体离职事件,让格力形成了独特的自培人才观。

现任格力电器总裁助理的方祥建,当年就是揣着中专文凭进厂,从搬运工一路干到技术骨干,这种草根逆袭的样本,构筑了格力坚固的人才护城河,却也埋下了国际化视野的隐忧。

在清华大学经管学院的案例库里,收录着格力与美的截然不同的国际化路径:美的收购库卡机器人、东芝家电,推行全球人才旋转门计划;格力则坚持中国制造标签。

在巴西、巴基斯坦的工厂清一色启用本土化人才,这两种模式孰优孰劣,或许要等新能源汽车战场决出胜负才能见分晓。

董明珠应对策略

这场风波的背后,其实还隐藏着一个更大的话题:本土人才与海归人才的“对立”与“融合”,近年来,随着中国教育水平的提升,国内高校培养出了一大批优秀人才,他们在各行各业崭露头角。

与此同时,海外留学归国的人才也在不断增加,根据教育部的数据,2023年回国就业的留学人员超过60万人,涉及科技、医疗、金融等多个领域。

本土人才和海归人才各有优势,本土人才更熟悉国内的市场环境和文化背景,往往在执行力和适应性上表现突出;海归人才则带来了国际化的视野和前沿的技术知识,能够为企业注入新的活力。

两者并不是“零和博弈”的关系,而是可以互补共存的,以芯片行业为例,近年来中国在半导体领域的突破,离不开本土高校和科研院所的努力,也离不开海归科学家的技术支持。

比如,中芯国际、华为海思等企业,就汇聚了大量本土和海归的顶尖人才,他们的合作,不仅推动了技术的进步,也让中国在全球科技竞争中站稳了脚跟。

因此董明珠的“不用海归派”言论,或许是她对本土教育的“情怀”表达,但却忽略了人才的多样性,企业要发展,离不开开放的视野和包容的心态。

无论是格力这样的传统制造企业,还是小米这样的科技新贵,都需要在全球化的浪潮中找到自己的位置,截至目前,董明珠本人尚未对这场风波做出正面回应。

以她的性格,可能会选择“硬刚到底”,也可能通过其他方式来澄清自己的立场,不管怎样,这场争议已经给企业和公众敲响了警钟。

言论自由不等于“想说啥就说啥”,尤其是在公众场合,企业家需要为自己的每一句话负责,对于格力来说,这场风波或许是个契机。

近年来,格力在新能源、工业机器人等新领域频频发力,试图摆脱“空调单一品牌”的标签。董明珠的个人风格虽然为企业带来了关注度,但也可能让格力在转型过程中面临更多的舆论压力。

如何平衡个人表达与企业形象,或许是董明珠和格力需要共同面对的课题。

董明珠的这次“风波”,表面上是几句话引发的热议,实际上反映了社会对公平、多元和包容的更高期待,在全球化的今天,无论是企业还是个人,都需要在开放与自信之间找到平衡。

董明珠的直言不讳让人佩服,但她的争议也提醒我们:影响力越大,责任越重,对于海归学子们来说,这场风波或许会让他们感到一丝委屈,但也无需过于在意。

无论是本土培养还是海外归来,每一个为国家努力的人,都值得被尊重。,未来,随着越来越多的学子回国效力,相信“海归派”与“本土派”的界限会越来越模糊,大家的目标只有一个:让中国更强。

至于董明珠,她依然是那个敢闯敢拼的“董小姐”,希望她在未来的日子里,能用更多的成绩和更开放的心态,回应这场风波带来的质疑,毕竟,真正的强者,不仅敢说敢做,更要敢听敢改。你觉得呢?

信息来源:

北京商报 2025-04-25:董明珠“海归间谍论”错误且危险

新京报评论 2025-04-23:“绝不用海归派”,董明珠“间谍言论”背离常识|新京报快评

潮新闻客户端 2025-04-24:潮评丨对董明珠的“间谍论”,没必要太当回事

新浪财经 2025-04-24:董明珠的“间谍论”与“怼小米”:舆论风暴与心理迷雾