成都春熙路的巨幅广告屏上,王鹤棣代言的香水广告正循环播放。画面中的他眼神深邃,与三年前《苍兰诀》里那个令万千少女心动的东方青苍判若两人。这个春天,这位顶流小生没有选择在剧组闭关,而是将工作室的律师函送上了微博热搜榜首。

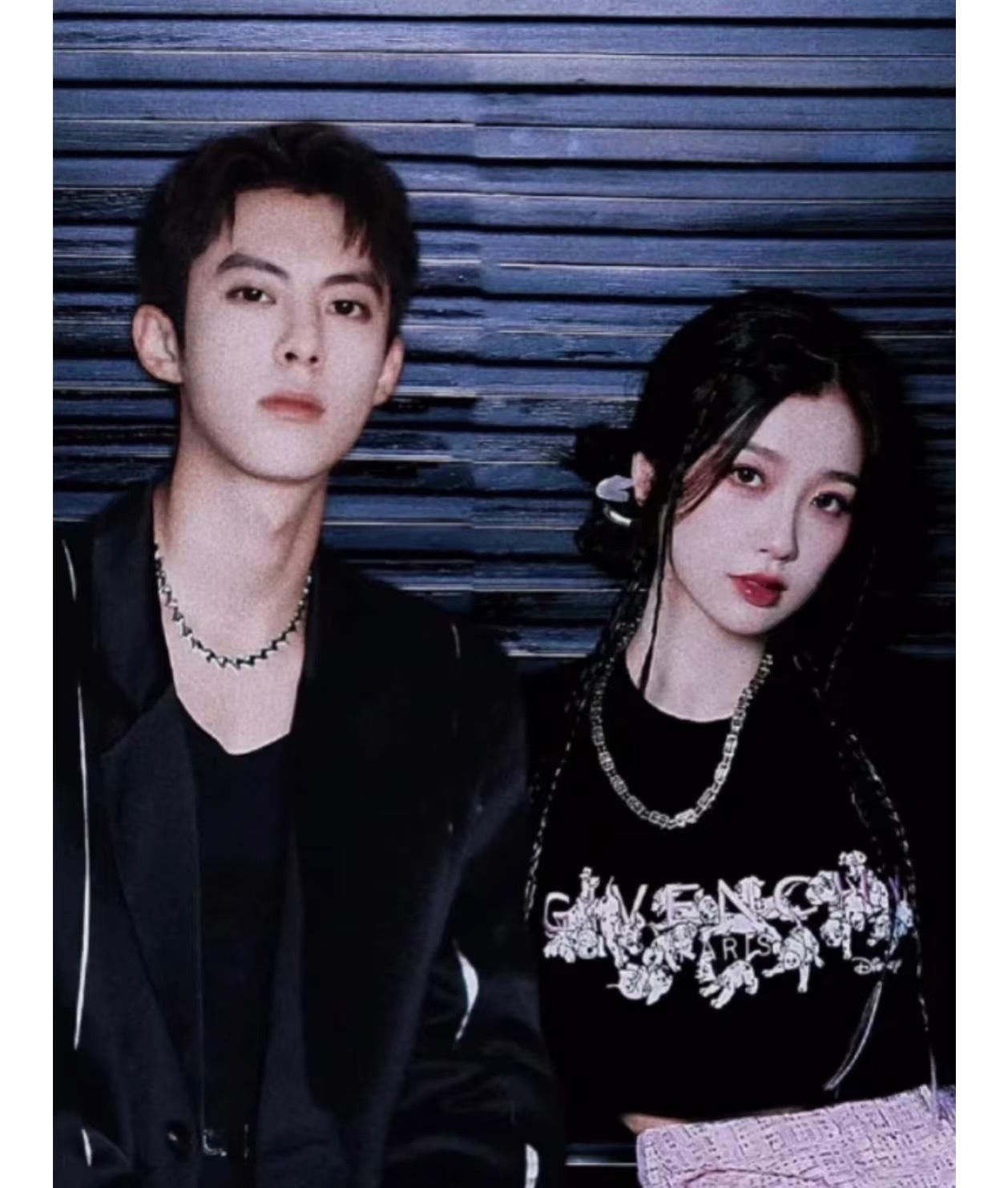

2023年《苍兰诀》庆功宴的监控画面里,王鹤棣与虞书欣互换剧中角色的经典台词,现场工作人员的笑声至今清晰可闻。彼时"棣欣引力"超话以日均十万+的互动量稳居CP榜首位,谁也没料到这段荧幕情缘会以法律诉讼收场。

这场风暴的导火索藏在2025年3月24日的法院立案名单里。在14个被起诉的侵权主体中,某虞书欣大粉账号格外刺眼——这个拥有3.4万活粉的账号,曾在过去三年间产出过127条针对王鹤棣的负面内容。最新的舆情监测数据显示,该账号创造的"专辑定价双标论"话题,在48小时内就获得了超过200万次传播。

粉丝经济的失控远比想象中复杂。某娱乐数据分析平台报告显示,2024年明星维权案件中,有38%涉及粉丝群体间的互相攻击。当王鹤棣工作室公布取证阶段的14个侵权主体时,法律界人士发现其中6个账号存在明显的"职业黑粉"特征——这些账号日均发布20条以上内容,且集中在凌晨流量低谷时段操作。

在杭州某互联网公司的数据监控中心,工程师调出了涉事账号的行为图谱。这些账号呈现惊人的规律性:每天18:00准时搬运虞书欣动态,22:00开始批量转发王鹤棣相关负面话题。更值得关注的是,这些账号71%的互动数据来自机器账号,形成了完美的数据造假闭环。

网络暴力早已进化成精密产业链。某网络安全公司2024年白皮书披露,职业黑粉接单价格已细分至"普通谩骂5元/条""带话题刷屏8元/条"。这些躲在虚拟ID背后的操盘手,熟练运用情绪极化策略——他们深谙将"专辑价格差异"偷换为"人品批判"的话术技巧,这正是王鹤棣声明中提到的"持续三年的人格贬损"。

社交平台的推荐机制成了帮凶。清朗行动专项数据显示,某平台"拉踩引战"类内容的点击率是普通内容的3.2倍,这导致算法更倾向推送极端言论。当虞书欣粉丝的攻讦性内容获得异常流量时,系统自动将其推送给更多王鹤棣粉丝,瞬间点燃群体对立情绪。

维权常态化背后的产业变革北京朝阳法院2024年受理的227件明星维权案中,有41%采用了"区块链存证+智能监测"的新型取证方式。王鹤棣工作室此次使用的动态取证系统,能实时捕捉侵权内容的传播路径,甚至能追溯到二次创作的表情包。这种技术手段让"秒删微博"的逃避策略彻底失效。

法律的重锤正在重塑行业规则。2025年1月实施的《网络暴力防治条例》明确规定,平台对经提醒仍未删除的侵权内容需承担连带责任。这解释了为何在本次事件中,微博平台主动配合提供了涉事账号的实名信息。值得关注的是,新规实施后明星工作室的日均取证量下降了27%,但立案成功率提升了43%。

粉丝经济的转型已迫在眉睫。某顶流后援会负责人透露,他们正在试行"追星信用分"制度——粉丝的线上言行将影响线下活动的参与资格。这种温和的引导机制初见成效,试点群体中极端言论发生率下降了68%。或许未来的粉丝文化,会从现在的"情感宣泄场"转变为"作品共创空间"。

重构娱乐生态:当理性之光穿透数据迷雾在这场风暴中心,王鹤棣的抉择颇具象征意义。他没有选择明星惯用的"律师函警告",而是坚持走完完整的诉讼流程。法律界人士分析,这种较真态度可能推动行业建立"黑名单共享"机制,让职业黑粉无处遁形。

平台方的技术革新正在跟进。某头部社交APP内测的"情绪滤镜"功能,能自动识别含有恶意揣测的内容,并弹出理性讨论提示框。初期测试数据显示,这项功能使极端言论的二次传播率降低了55%。当算法不再为情绪推波助澜,或许我们能重拾讨论的本来面目。

这场诉讼带来的最大启示,或许藏在某个已解散的CP超话里。有粉丝将两人剧中的对视镜头与法庭照片拼接,配上"爱与法律都是守护"的文案,这条充满克制感的博文意外获得10万+点赞。这暗示着沉默多数对理性追星的渴望——他们想要的不再是虚幻的CP幻想,而是真实的作品共鸣。

结语在横店影视城的星光大道上,仍有许多游客在王鹤棣与虞书欣的联合手印前合影。这些带着体温的印记,与微博上冰冷的数据战场形成微妙对照。当法律开始丈量粉丝与偶像的距离,当算法不再放大群体的嘶吼,或许我们能见证娱乐产业真正的成人礼——不是用数据堆砌海市蜃楼,而是让每个参与者都学会在规则中自由起舞。

这场诉讼最终会走向何方?是会成为整顿粉圈乱象的里程碑,还是流量时代又一个转瞬即逝的热点?答案或许藏在每个正在滑动屏幕的你的指尖。下次当你想在评论区敲出激烈言辞时,不妨多花三秒钟想想:我们追逐的究竟是偶像的光芒,还是自己情绪的影子?