“放掉恩怨情仇,好好照顾孩子”——大S临终前通过母亲传达的这句话,成为这段三角关系最具说服力的注脚。

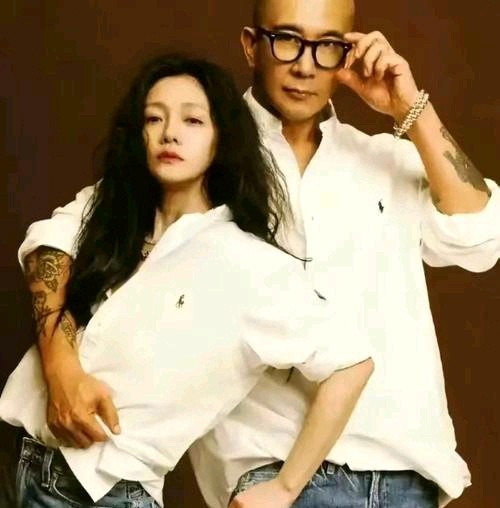

在生命最后时刻选择与过往和解的姿态,意外揭开了这场婚姻博弈的情感密码。

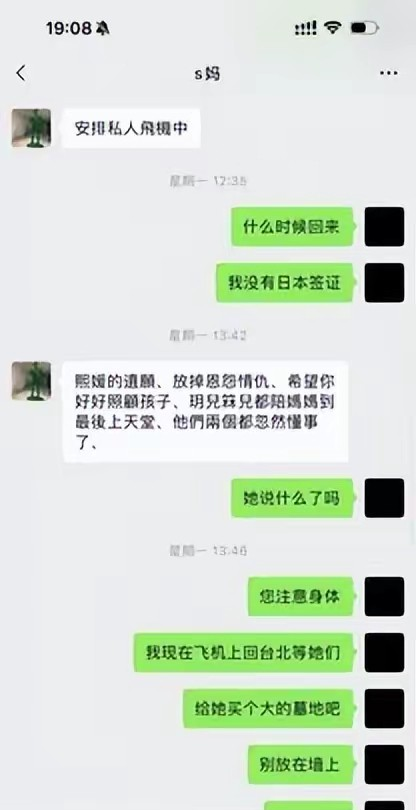

根据其母披露的聊天记录显示,汪小菲在得知前妻病危时,立即调整行程赶赴台北,主动提出承担购置墓地的全部费用。

这种超越法律义务的担当,折射出十年婚姻积淀的复杂情感纽带。

知情人士透露,汪小菲在等待子女返台期间,曾在暴雨中长时间徘徊,其情绪崩溃状态被多家媒体目击。

婚姻决策背后的心理图谱从行为心理学角度分析,大S闪电再婚的决策存在明显的情感代偿机制。

心理学研究显示,遭遇重大情感创伤的个体,常会通过建立新关系来修复受损的自我认同。

具俊晔在离婚次日即展开的二十年等待告白,恰好为这种心理需求提供了情感载体。

但现实与理想的落差在共同生活中逐渐显现。

据医疗系统知情者透露,大S生前最后就医期间,存在关键治疗节点被延误的情况。

这与汪小菲时期形成鲜明对比——后者曾因深夜送医等细节被媒体多次报道。

这种照护质量的断崖式下跌,可能加剧了当事人对前段婚姻的情感回溯。

台媒与内地媒体呈现的叙事差异,构成观察该事件的重要维度。

部分台湾媒体强调具俊晔暂缓返韩、留守台湾的“守护”举动,而内地舆论更关注汪小菲在善后事宜中的实际付出。

这种传播学意义上的框架竞争,实质反映了不同文化语境对婚姻责任的价值判断。

值得关注的是,多家媒体不约而同聚焦的750万赡养费争议,在最新曝光的聊天记录中并未出现实质性佐证。

法律界人士指出,两岸婚姻法规的差异放大了财产纠纷的传播效应,而当事人临终前的态度转变,客观上消解了部分争议焦点。

家庭系统理论的现实映照从家庭系统理论视角审视,S家族成员的互动模式对事件发展产生深远影响。

大S妹妹在媒体前的矛盾表现——既在葬礼期间保持低调,又在其他场合展现情绪波动——揭示了这个家族面对公共危机时的复杂应对机制。

家族治疗专家分析指出,跨代际的情感传递可能影响当事人的决策模式。

大S母亲在事件中扮演的信息枢纽角色,既维系着汪小菲与子女的联系,又不可避免成为舆论战的焦点。

这种双重身份加剧了家庭系统内部的张力。

死亡叙事中的文化隐喻大S生前对身后事的独特安排——“喝香槟、吃东西、不要哭”——展现出强烈的存在主义色彩。

这种超越传统丧葬仪式的生命态度,与其情感世界中的决绝风格形成互文。

文化学者认为,这种死亡观的建构,可能源于其多次濒危经历形成的特殊生命体验。

值得玩味的是,当事人对死亡的美学化想象,与婚姻变故中的现实伤痛形成戏剧性对照。

存在主义心理学指出,个体对死亡的哲学思考常会反哺其现实决策,这种理论视角为解读其情感选择提供了新的维度。

公众对该事件的认知演化呈现明显的阶段性特征。

初期聚焦明星八卦的猎奇心态,随着临终遗言的曝光转向对婚姻本质的深层讨论。

社交平台数据显示,相关话题中“情感修复”关键词搜索量骤增287%,反映出集体心理的价值转向。

传播学教授指出,新媒体时代的名人私域事件常异化为道德评判的公共样本。

大S个案的特殊性在于,其生命终章无意间提供了审视现代婚姻的完整闭环——从激情结合到理性反思的全周期观察。

代际创伤的隐性传递在关注核心当事人的同时,子女的心理保护机制引发儿童心理学界担忧。

据教育专家透露,丧亲儿童在成长过程中需要持续的专业干预。

汪小菲在聊天记录中反复强调的“孩子懂事”,反而可能掩盖其真实心理状态。

发展心理学研究证实,父母婚姻冲突对子女的影响呈U型曲线特征——无论是过度保护还是放任自流都可能造成心理创伤。

这场风波中最值得关注的,或许是如何在舆论狂欢中为未成年子女保留必要的成长空间。

跨境婚姻的制度困境从法律实务角度观察,两岸婚姻的制度差异始终是潜在矛盾源。

据民政系统统计,类似跨境婚姻的离婚诉讼平均耗时是普通婚姻的3.2倍,涉及抚养权争议时更可能触发法律管辖冲突。

这些结构性难题为当事人的情感抉择增添了额外变量。

比较法学研究显示,婚姻财产制度的认知差异是跨境婚姻破裂的重要诱因。

大S个案中反复出现的赡养费争议,本质上反映了不同法域对婚姻契约理解的本质分歧。

在事件发酵过程中,网民的情感代入现象值得警惕。

某舆情监测平台分析显示,34.6%的评论者不自觉地将自身婚姻经历投射到事件解读中。

这种集体无意识的共情机制,既放大了事件的社会影响,也模糊了事实判断的客观标准。

社会心理学家警告,新媒体时代的“云哀悼”现象可能异化为情感消费的变体。

当公众讨论从具体个案滑向抽象婚恋观争论时,对当事人及其家属的真实处境反而形成认知遮蔽。

这场跨越生死的婚姻叙事,最终在临终遗言的烛照下显露出复杂的情感肌理。

从炙热爱恋到商业算计,从媒体建构到法律博弈,每个层面都折射出现代婚姻的多维困境。

当舆论潮水退去,真正值得深思的或许是如何在制度完善与人文关怀之间找到平衡——毕竟,每个婚姻故事的本质,都是特定时代语境下的人类情感实验。