考古发掘工作对于全世界历史学家和考古学家都有着重要意义,文物、文献的出土作为历史研究的第一手资料,具有客观真实的特点。

因此无论是我国还是世界其他各国,官方政府都十分注重这方面工作的展开,但发掘进行的时候,是不是就出现一系列“诡异”的现象。

以我国为例,近代以来的古墓发掘工作就已出现了很多次。

梁庄王墓考古发掘惊现诡异现象:门口出现毛巾,墓门只剩一扇。熟悉盗墓类小说的朋友听到这样的说法,不免会联想到是不是盗墓贼所为,那么事实究竟是什么样的呢?

进入新千年后,技术和知识体系相对成熟,国家对于古墓开采和文物保护更加关注。

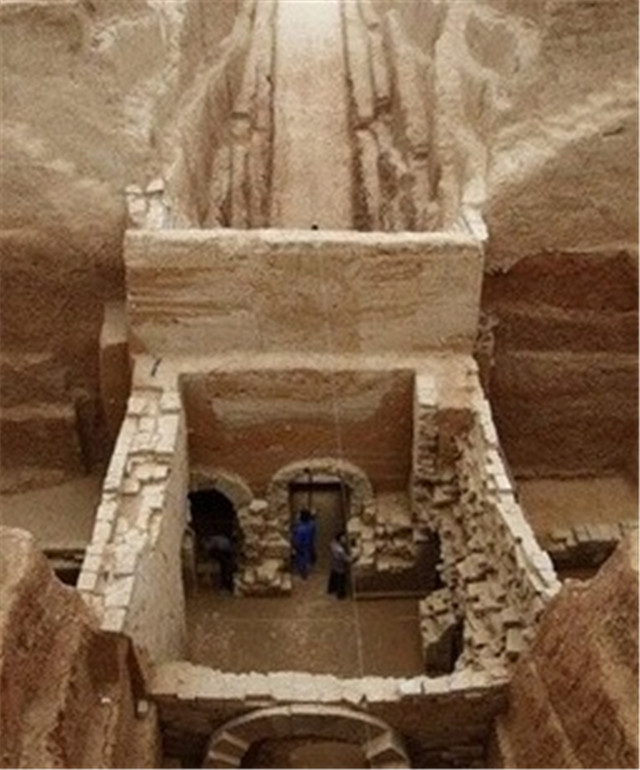

2001年四月,在湖北省文物考古研究所的主持下,沉睡百年的梁庄王古墓破土而出。梁庄王是明代仁宗朱高炽的第九子,他的墓葬能够被发现,给中国对于明代历史的研究带来了更多资料。

作为一位亲王,梁庄王墓中的陪葬宝物自是不少。据初步统计,其墓中的金银珠宝、漆木骨器等高达五千三百余件,当中种类的划分亦非常复杂。后经过比较发现,如此规模的墓葬在明代亲王中前所未见,仅次于明代皇陵定陵。

专家们对于梁庄王墓的发现十分欣喜,这座墓葬当中所有的物件对明代历史的研究将有着进一步发展的意义。

但在欣喜的同时,他们就遇到了一个难题,那就是墓室当中存有大量积水。

百年时光流转,深埋于地下的宝物有部分已显得比较凌乱。因为墓室的积水,导致原置于后室灯台上的一件大陶缸竟随着水流漂流至前室石门外的甬道中,前面那些凌乱的宝物摆件也极有可能是这墓室中的积水导致。

这一现象出现的原因困扰了团队很长时间,待考古队将墓室中的积水尽数排空后才发现,原来是因为梁庄王墓本身是一个斜坡的构造,加之墓葬内没有排水设施,长年累月的积累便使得墓室内出现了大量积水。

解决了积水问题后,还有一个担心在专家心头放不下,那就是积水有没有破坏文物本身。大家火急火燎地将这些文物处理出来,发现都还相对完好,保持当年模样,心中一颗石头遂放了下来。

可是其实在这颗大石头之前,考古队还有一个更加棘手的问题,那也正是他们急于处理积水,拯救文物的原因所在。

熟悉盗墓小说的朋友都会知道,盗墓贼想进入墓室的方法通常是开一个盗洞进去,且或多或少会在墓葬内部留下一些踪迹。考古发掘继续进行,很快,考古队就发现在他们眼前呈现的墓门竟然只有一个!

在考古界,所谓的“封门墙”指的差不多就像是一家住户的大门,考古发掘想要开展势必要进入墓室,这“封门墙”就是一扇大门,移除封门墙找到墓门,进入墓门便是甬道,随后是前室、后室等等。

梁庄王墓的考古发掘团队找到封门墙的时候,用随身的手电朝墙上照一照,发现居然少了几块砖,再从掉砖的地方往里看去,那就更不得了了,墓室的墓门竟然只剩一扇了!

其实此时此刻对于考古队来说,丰富的经验告诉他们,这样的情况会出现,极有可能这座墓已经遭到了盗墓贼的光顾。然而秉持用事实说话的真理,他们继续向前进发。

如果事实真如专家们所想的那样,他们现在进行的发掘工作就可以称得上抢救性发掘。没有人希望事实真是那样,他们在忐忑不安中向着墓室进发,接下来发生的一幕坐实了他们的猜想。梁庄王墓的确被盗墓贼光顾了,证据就是那半条现代毛巾。

这半条毛巾的发现使考古队的心彻底凉了下来。如果说一半墓门的消失还不足以证明什么,那么这半条毛巾就可谓是铁证。

但是盗墓贼到底是怎么进来的呢?考古队特别想弄清楚这个问题,可是现状不允许他们分心,他们必须竭力抢救现在墓葬内的文物。

无论是古人还是现代人,我们对于古墓尤其是这类帝王将相的陵寝都存在一定的敬畏心理。然而心理上的敬畏也好,恐惧也罢,终究敌不过利益的驱使。

古往今来,有多少古墓被盗取,数不胜数,有多少珍贵文物流失出去,不得而知。

考古队奋力抢救着,幸运的是墓葬当中的文物保有仍相对完整,更令大家高兴的是,在出土的一件文物金镶宝石帽顶上,镶嵌着一颗约两百克拉的橄榄形无色蓝宝石,那时迄今为止发现的最大的蓝宝石。

梁庄王墓的规模令人称奇,其中文物闪耀的光辉更是异常夺目。

一定程度上来说,对于梁庄王墓究竟有没有遭遇盗取这一问题尚且无法解答,因为它其中文物保有的完整性显示它安然无恙,但是那一扇消失不见的石墓门和半条毛巾就没法解释了。

不过话说回来,没有人希望梁庄王墓真正遭到盗取,国家之所以注重文物保护工作和古墓发掘工作,最根本的原因就在一不忍心看到这些古墓和文物遭人盗取和贩卖。一颗追名逐利的心,是这样行径发生的本源。

梁庄王墓出土的部分文物如今均在湖北省博物馆梁庄王墓展厅展出,向世人诉说着当年梁庄王的风采和大明王朝雄厚的国力,而这一切都离不开考古队的坚持和国家的支持。

中华上下五千五文明历程,我们已经发掘出的古墓只是其中很小的一部分。但哪怕就是这很小的一部分,“诡异”现象的出现已是司空见惯。

其实本就不存在“诡异”一说,如果是文物上的问题无法解决,只能说我们的知识不够,不足以解释,但是对于消失的墓门,神秘的毛巾,恰恰是人心的体现。

正如某部小说里的那句说,“最可怕的不是鬼神,而是人心。”