众所周知,毛主席当年在“八七会议”上提出了一个著名论断,“枪杆子里面出政权”,对共产党如此,对蒋介石而言也一样,不掌控军队,一切都是空谈。

所以,他可以不当国民政府主席,可以不任行政院长,他要的是“军事委员会委员长”这个头衔,其他都无所谓,这也是他被称为蒋委员长的由来。

蒋介石起家的资本是“黄埔军校”,黄埔生遍布中央军的各个重要职位,也是蒋介石的嫡系,但有一人却有些尴尬,他出身黄埔,却似是而非,是黄埔将领中的一个“另类”,他就是范汉杰。

胡宗南号称“天子第一门生”,他是黄埔生中升迁最快之人,创下黄埔的五个第一,即第一个军长、第一个兵团总指挥、第一个集团军总司令、第一个战区司令长官、第一个三星将军。

然而,他却不是黄埔学生中的第一个师长,第一次北伐胜利后,胡宗南升为第一师少将副师长,而范汉杰却是浙东警备师师长,只是后来胡宗南官运亨通,很快便将范汉杰甩了八条街。

黄埔生入校时,除了如曾扩情极少数的特殊人物之外,一般都是十几二十岁的毛头小伙,而范汉杰考入黄埔时,已是年过三十的油腻大叔了,比许多教官的年龄都大,比如当时的政治部主任周恩来,年龄只有26岁。

更让人吃惊的是,他是扛着少将军衔来考黄埔军校的,而且,他曾经同校长蒋介石是同事,现在却成为蒋介石的门生,这怎么说都有些让人匪夷所思。

范汉杰,字其迭,1896年出生于广东大埔县的一个文士之家,父亲长期担任乡间小学校长,从父亲给他取的名字看,是希望他成为汉家杰出之人,所以,从小就给他灌输中国传统道德,教他文学经略,可以说,范汉杰是在有着浓郁学风的家庭中长大成人的。

大埔是个很神奇的地方,人杰地灵,群贤蔚起,国军名将罗卓英,新加坡总理李光耀、中山大学首任校长邹鲁,更有在抗战后期的全国的省主席中,竟然有四位是大埔人,至于“一县四院士”,“一门九清华”等等,太多太多。

范汉杰从小便在父亲创办的梓里公学学习,1911年,他考入广东陆军测量学院第五期三角科天文测量班,这是由京师陆军测绘学堂改组而来,毕业后任职于广东陆军测量局,后来他加入了陈炯明的粤军第一军,师长是邓铿邓仲元。

从1918年起,范汉杰一步一个台阶的直线升迁,到了1923年,升任粤军第二军第六路少将司令兼三水县长,不过,他这个少将是地方军阀所封,不知道含金量几何。

此时的范汉杰因为在粤军总司令部任职,同蒋介石共事,至于二人的交集如何,限于史料的缺失,外人不得而知,但至少是没有矛盾的,不然他不会去报考黄埔军校的。

1924年,有着少将军衔的范汉杰,在老乡邹鲁和刘震寰的保荐下考入黄埔,成为唯一有军衔的黄埔第一期学员,是仅次于曾扩情的黄埔大龄学员,只比蒋校长小9岁,成为黄埔生当然的大哥。

至于他为何不好好当官带兵,去报考黄埔而成为蒋介石的学生,网上都说他是信仰孙中山的三民主义,为追随孙中山革命而报考黄埔,这纯粹就是胡说八道,他考黄埔同觉悟这些虚无的言辞没有一毛钱的关系。

据沈醉所著的《战犯改造所见闻》中记载,范汉杰是因为所带的部队被打垮了,他成为光杆司令,为了逃避责任和上司追究才报考黄埔的,当然,沈醉书中的内容有太多的不可信,而这个我是相信的,不然解释不了范汉杰进入黄埔的原因。

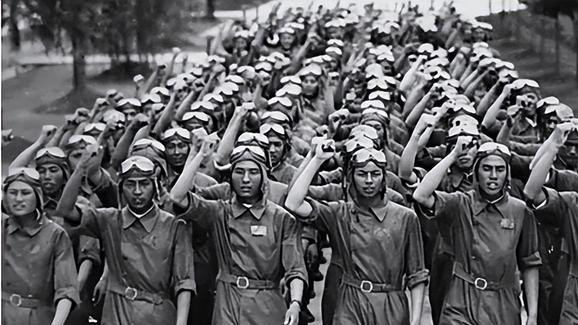

自他进入黄埔后,便出现了一个比较奇怪的现象,因为,当这些小青年们还不知道打枪要拉枪栓时,他就多次在枪林弹雨中指挥过作战,所以,每次当教员上课时,不时地要问这位在下面认真听讲的学员,“将军,我这么说没错吧。”

黄埔军校教员紧缺,教爱国,教理想,教国际国内形势,教三民主义的教员可以找出一大堆,但是,教军事专业知识的教官是少之又少。

特别如范汉杰这样学军事测量的,那可谓是凤毛麟角,奇缺无比;于是,范汉杰就兼了这专业课的老师,他是又当学员又当教员,同学们一时都不知道如何称呼他,所以,大家都不约而同的叫他范大哥。

现在,网上的许多文章都有着这样的一个“故事”,就是当后来范汉杰兵败被俘后,同林彪见了一面,说当时我党曾派林彪去争取范杰,但被范汉杰拒绝了,于是,面对打败他的“学弟”感到很惭愧。

而林彪则大度的说,“那时我们的庙太小了,你这尊菩萨当然瞧不上眼喽!”

对这一情节我是严重表示怀疑,黄埔第一期学员仅半年就毕业了,而林彪是第四期学员,1925年10月才入校,同范汉杰根本就不可能产生交集。

如果说是在北伐征战之时,1926年10月毕业后的林彪,在第4军张发奎下属的叶挺独立团任见习排长,与湖湘的吴佩孚和江南的孙传芳血战;而此时的范汉杰在粤军李济深部任团长。

所以,我不太相信我党会派一个排长去说服一个团长,一个是黄埔一期的少将大哥,一个是弱小又名不见经传的学弟,这“不对等”的两个人,如何能坐在一起交谈,反正我是不太相信的。

在军校中,范汉杰参加了两次东征,讨伐老东家陈炯明,但毕业后却并没有同他的师兄弟一起,加入由黄埔学生为主的第一军,而是回到粤军部队参加了北伐,所以,从此开始,在蒋校长的眼中,范汉杰就与黄埔嫡系有了些许的差别。

1927年,蒋介石被迫下野,范汉杰也辞去军职;及“宁汉分裂”后,原本属于汪精卫一方的陈铭枢和蒋光鼐等粤系将领选择投靠复职的蒋介石,范汉杰也随老首长李济深一起转赴南京,被派往浙江担任警备师师长,成为黄埔一期生中最早任师长的人。

李济深是很看重范汉杰的,他出资让范汉杰赴日本考察军事,后转赴德国深造,在学习和考察军事三年后,直到1931年方才学成回国,回到李济深属下的第19路军担任副参谋长。

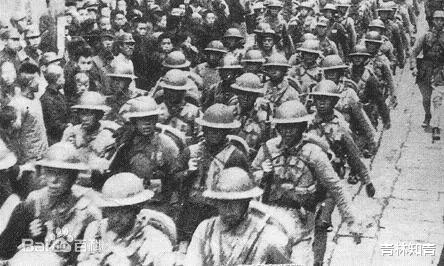

“九一八事变”爆发后,日本在上海又挑起事端,向驻防上海的第19路军发动了进攻,这就是著名的“淞沪抗战”,也叫“一二八事变”,范汉杰不顾身体有病,坚持率领部队进行反击,重创日军;后因各国的调停,中日双方签订了停战协议。

1933年,19路军发动“福建事变”,李济深、陈济棠、蔡廷锴和陈铭枢等人,成立了“中华共和国人民革命政府”,他们联络红军,正式与蒋介石分庭抗礼,可惜的是,当时中央苏区领导人并未抓住这千载难逢的时机,任凭19路军自生自灭。

而此时的范汉杰并没有站在反蒋阵营一边,他将重要情报秘密通过戴笠报告给蒋介石,在蒋介石的一通操作下,“福建事变”被迅速平定,这让对范汉杰有大恩的李济深大为恼怒,认定范汉杰是蒋介石派来的“内鬼”。

解决了福建问题后,范汉杰重新被蒋介石重用,在胡宗南的推荐下,范汉杰出任第一军副军长,这可是蒋介石嫡系中的嫡系,并且,他又重新扛上了少将军衔,这个可是国民军事委员会的正式委任,比他以前那个的含金量要高多了。

虽然范汉杰重新回到嫡系部队,可蒋介石也并没有授与实权,不久后便将他调任中央军校教育处长兼高等教育班主任,一年后任军事委员会政治部第一厅厅长。

在担任军校教育处长时,范汉杰用在德国所学的知识,为军校培养了大批军事人才,他把理论和实践紧密结合在一起,深受学员们的欢迎,对未来抵御日寇作出了一大贡献,也正因为军校的这段经历,他在国民党嫡系部队中,也有着很强大的人脉。

全面抗战爆发后,范汉杰并没有直接带兵打仗,直到1938年9月,方被授予第27军军长兼郑州警备司令一职,从战区划分来说,他应该是汤恩伯的属下。

抗战期间,范汉杰独立领兵的机会并不多,最大的亮点是参加了“中条山战役”,这是1941年抗日战争进入相持阶段后,国民党正面战场发生在山西的一场大规模战争,历时一个多月,最后以国军的惨败而告终。

虽然这是被蒋介石怒斥为“抗战史上最大之耻辱”,但范汉杰由于与我八路军密切合作,在这一战役中打出了赫赫威名,朱德总司令特意赠“太行屏障”锦旗一面以示崇敬之情。

不知是何原因,范汉杰又被蒋介石送去陆大将官班深造,1945年毕业后任第一战区副司令长官兼参谋长,晋升陆军中将。

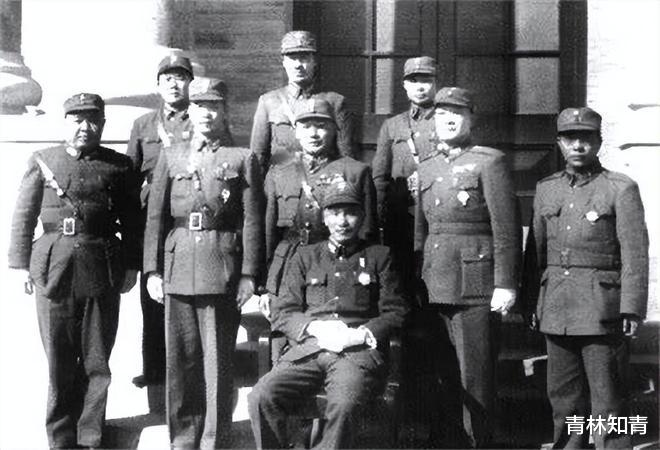

至1946年始,范汉杰迎来了他军事生涯的高光之时,他出任国防部参谋次长、徐州“剿总”副总司令,以及陆军副总司令的高位。

内战初期,蒋介石开始了对我解放区的全面进攻,但在接连遭到我军的反击后,损失惨重,于是便改为重点进攻,其目标有三个,即占领延安,占领山东解放区首府临沂和封锁胶东海上交通线。

胡宗南占领了延安,张灵甫攻克临沂,范汉杰则担任了山东第一兵团司令官,率领4个整编师共计20余万人,在胶东战场与我军血战,他采用“梳篦平推”的战术,最终切断了我海上运输线,虽然没有消灭许世友率领的山东解放军,可勉强也算是完成了任务。

后来的战况便急转直下,被胡宗南占领的延安空城,不久后便被收复,张灵甫命殒孟良崮,蒋介石围歼我华东解放军的计划落空,而范汉杰攻克的胶东也在我军的反击下溃不成军,最后只剩下王耀武完备的济南。

在国民党同我军争夺东北的关键时刻,蒋介石将范汉杰派去东北,担任东北“剿总”副总司令,并且还兼任了热河省政府主席,他驻防锦州,扼守着从山海关进入东北的通道。

这时范汉杰的底气还是相当足的,他手下有两个兵团,坐拥15万齐装满员的美械精兵,他向蒋介石进言,想如同张灵甫的“中心开花”战法一样,坚守锦州,然后由华北的傅作义和沈阳的卫立煌出兵,南北合击,将林彪率领的东北民主联军消灭于坚城之下。

可惜的是,蒋介石没有批准他的计划,因为,他根本就指挥不动华北的傅作义,而沈阳的卫立煌对他的命令也阳奉阴违,蒋介石虽然是最高统帅,可也有很多的无奈之时。

不得不说,范汉杰是很能打的,作为国军悍将,他借助锦州坚固的城防工事,给我军造成了重大损失,然而,我军在付出了两万人的巨大代价后攻克锦州,范汉杰也被他的“小学弟”林彪俘虏。

被俘后的范汉杰辗转被送到北京功德林战犯管理所,在入功德林后,他剪掉了留了多年的长胡子,认真学习,认真改造,是功德林中改造的先进和模范。

但是,令他失望的是,他的名字却没有如王耀武或杜聿明那样,出现在第一批特赦的名单中,具体原因他不得而知。

在决定特赦名单前,周总理组织了相关人士进行了通告并征求意见,大家对名单都无异议,只有两个人提出,这范汉杰不能特赦,这两位便是将范汉杰恨之入骨的蒋光鼐和蔡廷锴。

这是源自于20多年前的仇恨,他们认为,“福建事变”的失败原因,是范汉杰告密所致,所以,坚决不同意特赦范汉杰,在与他们同样认知的背后,还有一位重要人物李济深,要知道,他可是担任过新中国中央政府副主席,只是因病没能参加这次会议而已。

在这两位的坚持下,周总理最终将范汉杰从名单中划去,添上了曾扩情,不过,通过后来多次做工作,蒋光鼐和蔡廷锴最终还是放下了原本难以调解的恩怨,加上李济深的离世,一年后,范汉杰出现在第二批特赦的战犯名单上,这一年,他64岁。

走出牢狱的范汉杰担任了政协的文史专员,他写了很多的回忆录以及文献资料,同时也致力于两岸的统一,直到1976年1月16日,范汉杰因病在北京去世,享年80岁.

因为他的子女都在台湾或国外生活,所以都未能参加政协举行的追悼会,追悼会由人大副委员长廖承志主持,骨灰先是安放在八宝山革命公墓,后来,由他的子女将一半的骨灰安置在台湾的公墓中,也算是同家人和故旧们团聚在一起。

岁月匆匆,光阴似箭,将星云集的黄埔学生们都成为天际的一抹星光,在国家危亡之际,他们冒着炮火,用热血拼死抗争,最终迎来了大地重光,在他们的身后,是一座座历史的丰碑,这里面也有范汉杰的身影。