探寻金字塔文明真相

金字塔群落是埃及文明最为辉煌的象征,从地面仰望这座高达146.5米的建筑,令人震撼。

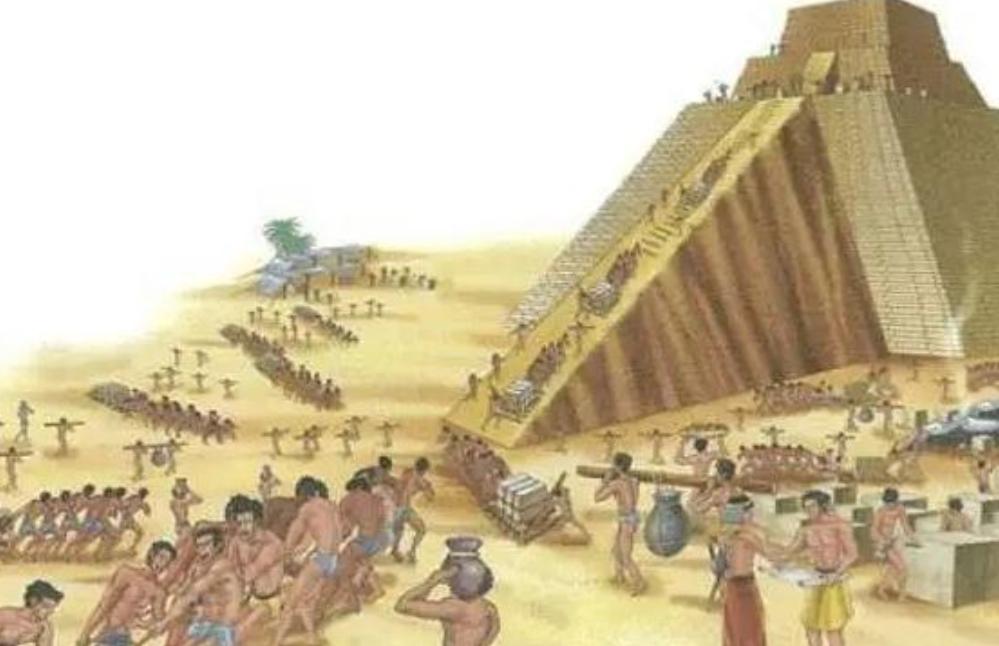

胡夫金字塔修建于公元前2800年至公元前2300年间,230多万块平均重达2.5吨的巨型岩石筑起了这座奇迹。建筑师们运用精湛的测量技术,将数以百万计的巨石精确定位。

石块之间的缝隙不足一张纸的厚度,完美展现了古埃及人对建筑细节的极致追求。金字塔内部设计别具匠心,通道和房间的布局遵循严格的几何学原理。

古埃及人利用简单的杠杆原理和滑道技术,成功将巨石运送到高达百米的空中。建筑工地井然有序,工人分工明确,从采石场到建筑工地形成完整的生产链条。

古埃及人还创造了一套完整的工程管理制度,记录每块石材的来源和安放位置。金字塔外表面原本覆盖着光滑的白色石灰岩,在阳光照射下熠熠生辉。

这项浩大工程凝聚了古埃及全社会的力量,展现了法老王朝强大的组织动员能力。工匠们世代相传的建筑技艺,为后世留下了宝贵的技术遗产。

金字塔不仅是一座陵墓,更是古埃及文明的百科全书,记录着这个古老民族在天文、数学、建筑等领域的卓越成就。

仰韶文化创新之路

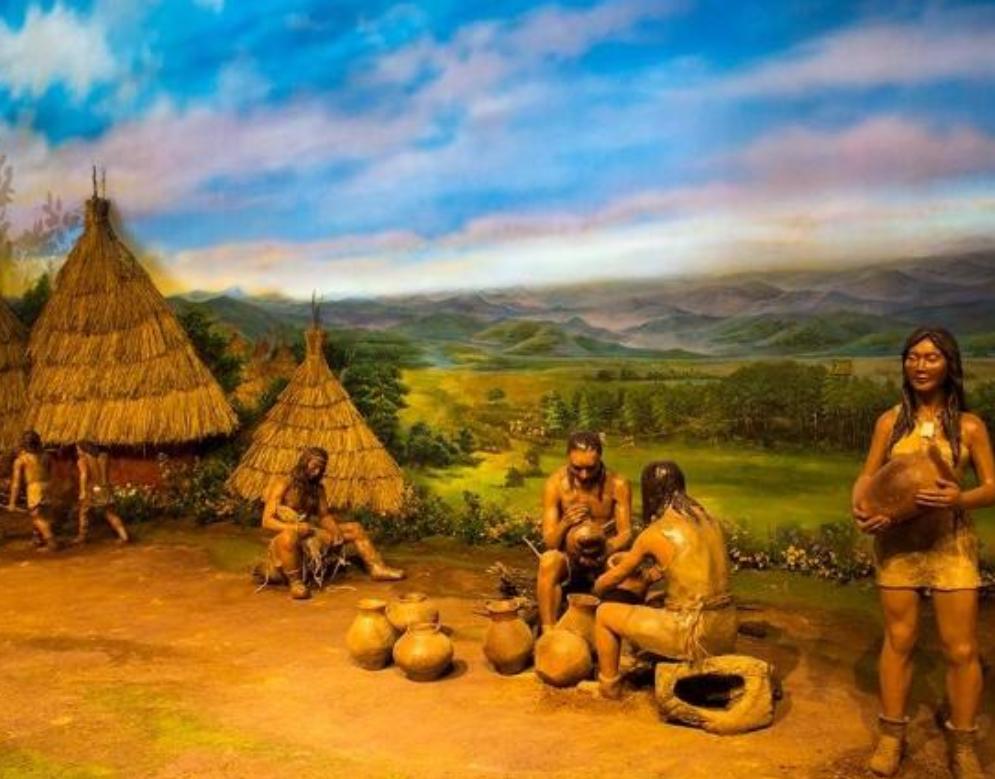

中国古代文明在公元前2800年正处于五帝时代,这段时期仰韶文化发展出独具特色的文明形态,先民们创造了丰富多彩的物质文明。

彩陶艺术达到空前的高度,陶器表面绘制的几何纹样和动物图案充满想象力。陶工们掌握了精确控制烧制温度的技术,创造出色彩艳丽的彩陶作品。

这一时期的手工业生产呈现多元化发展趋势,石器打制技术日益成熟,骨器、木器制作工艺不断改进。

农业生产方面,先民们开创了原始农田水利系统,提高了农作物产量。通过田野考古发现,仰韶文化遗址普遍分布在水源充足的河谷地带,显示出先民们对耕作环境的精心选择。

社会组织形式日趋完善,出现了以氏族为单位的聚落群。聚落之间形成互通有无的交换网络,促进了文化交流。

仰韶文化时期的墓葬形制差异,反映出社会等级的初步分化。这个时期的手工业作坊规模不断扩大,形成了专业化生产的雏形。先民们在生产实践中积累的经验和技术,为中华文明的形成奠定了坚实基础。

文明选择的分水岭

公元前2800年这个时间节点,古埃及与中国文明展现出截然不同的发展路径。

古埃及人倾注大量社会资源修建金字塔,这一选择深深植根于他们的宗教信仰体系。法老被视为神之子,金字塔建设成为维系政权统治的重要手段。

工程浩大的金字塔工地成为展示王权威严的舞台,数万名工人在此劳作。这种建设模式虽然创造了永恒的建筑奇迹,却也消耗了大量人力物力。

相比之下,中国先民们把主要精力投入到改善生产生活条件上。考古发现显示,仰韶文化时期的村落规划合理,房屋建筑实用美观。

先民们发明的纺织技术不断改进,丝绸、麻布等织物生产逐步发展。农业领域的技术创新层出不穷,石犁、石铲等农具提高了耕作效率。

古埃及重视祭祀活动,庞大的神庙系统维持着社会秩序。中国则更注重发展生产技术,追求物质生活的改善。

这种选择上的差异体现了两个文明不同的价值取向,也预示着各自未来发展的方向。古埃及的金字塔静静矗立,中国的技术创新生生不息。

战争推动的文明进程

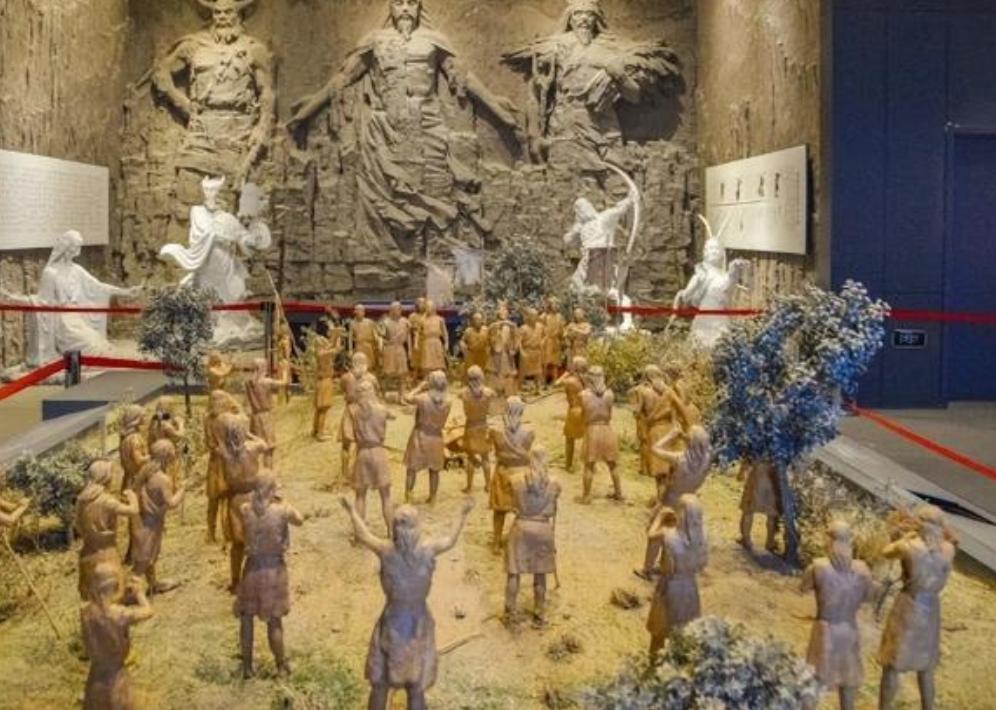

涿鹿之战作为中国早期文明史上的重大事件,其影响远超军事层面。这场部落之间的冲突催生了军事组织的革新,促进了冶金技术的发展。

战争中使用的青铜武器,推动了金属冶炼工艺的进步。部落联盟为了应对战争需求,建立起原始的军事指挥系统。

战争期间,不同部落的手工业技术得到交流融合,工具制造水平显著提升。军事行动要求部落之间加强协作,促进了社会组织形式的完善。

战争带来的人口流动加速了文化交融,各地区的优秀技艺得以广泛传播。炎黄联盟在战争中展现出强大的凝聚力,为后来的部落统一奠定基础。

军事需求推动了交通运输体系的建设,促进了各地区之间的往来。涿鹿之战后,胜利一方实行开明的政策,吸收战败部落的优秀技术。

这场战争不仅改变了部落格局,更推动了早期中国文明的整合进程。战争的结束带来了相对稳定的社会环境,为文明发展创造了有利条件。

两个文明的最终结局

埃及与中国这两个古老文明的命运走向映射出不同发展道路的结果。古埃及文明受制于地理环境的局限性,发展空间逐渐萎缩。

尼罗河流域的农业生产模式趋于固化,缺乏革新动力。神权政治体制下,社会结构日益僵化,难以适应时代变迁。

古埃及的手工业技术停滞不前,生产效率长期徘徊不前。中国文明则在不断开拓创新中寻找发展动力,技术创新层出不穷。

农业生产方式持续改进,耕作技术不断突破。社会组织形式随时代需求调整,保持旺盛的生命力。手工业生产呈现多元化发展趋势,工艺水平稳步提升。

两个文明的不同命运体现在社会发展的各个方面,反映出创新能力的重要性。古埃及文明虽然创造了永恒的建筑奇迹,但最终未能突破发展瓶颈。

中国文明通过不断自我更新,在历史中绵延不绝。这种结局深刻揭示了文明发展的内在规律,为现代社会提供了重要启示。