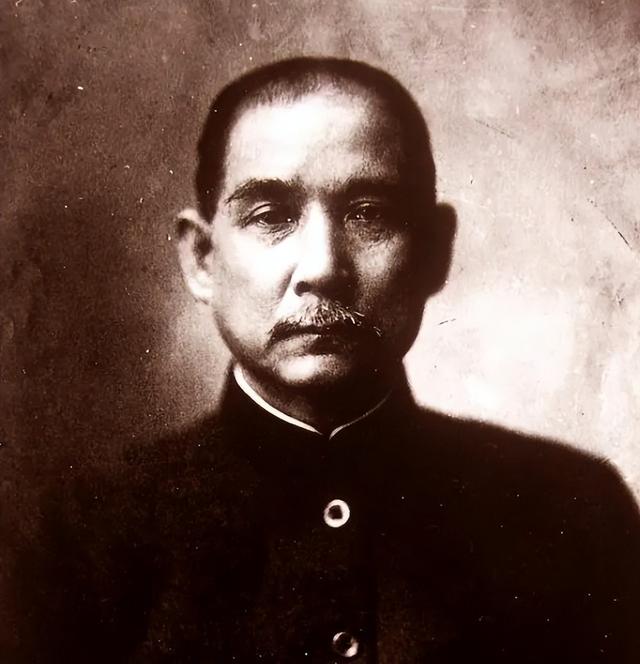

1915年,孙中山得知次女孙婉在美国留学期间与王伯秋结婚的消息。这本该是一桩喜事,却因王伯秋已有家室而掀起波澜。身为革命领袖的孙中山,坚决反对一夫多妻制,断然不允许爱女沦为他人的小妾。他立即致信孙婉,要求她速速回国。在父亲的强势干预下,这段婚姻最终以分离告终。然而直到1969年,已是73岁高龄的孙婉在与女儿谈及往事时,仍忍不住说出"我对你外祖父有意见"这句话,字字泣血,道出了一个女儿对父亲干预她婚姻的终身遗憾。这段鲜为人知的历史,不仅揭示了一代伟人作为父亲的另一面,更折射出那个时代新旧思想的激烈碰撞。

名门闺秀难逃命运捉弄

孙婉出生在一个特殊的日子,那天正是她父亲孙中山的生日。作为家中最小的孩子,她得到了家人无限的宠爱和关怀。

十九世纪末的中国,正处于内忧外患的动荡时期。孙中山为了革命事业,长年奔波在外,鲜少回家。

在孙婉的记忆中,父亲始终是一个模糊而遥远的形象。从小到大,她见到父亲的次数屈指可数。

母亲卢慕贞带着她住在伯父家里,一住就是十二年。这段时光里,母亲独自撑起整个家庭的重担。

卢慕贞出身于商贾之家,从小接受良好教育,是一位典型的大家闺秀。她勤劳能干,擅长女红,在当地颇有好名声。

孙婉在母亲的教导下,也继承了这份大家闺秀的气质。但命运弄人,她的人生轨迹并没有像母亲期望的那样平静祥和。

1912年,一个重要的转折点到来。孙中山在各方压力下辞去临时大总统职位,让位于袁世凯。

作为交换条件,袁世凯安排孙婉等人赴美留学。那年孙婉年仅16岁,正值青春年华。

这次留学改变了孙婉的一生。在异国他乡,年轻的她即将遇见自己命中注定的那个人。

谁也没想到,这次看似光明的留学之路,竟会让这位革命家的女儿陷入一段不被父亲认可的婚姻。

异国相逢情深缘浅时

1913年的美国加州,清晨的阳光洒在伯克利大学的校园里。十七岁的孙婉背着书包,与同学们一起走在通往教室的林荫道上。

在这所美国名校里,华人面孔并不多见。孙婉凭借优秀的学习成绩和得体的举止,很快在校园里站稳了脚跟。

那一天的中文课堂上,一位身材修长的中国男子走进教室。他就是王伯秋,时任中文系助教,在学生中颇受欢迎。

王伯秋出身书香门第,为人儒雅,谈吐不凡。他的课堂总是充满趣味,将中国传统文化娓娓道来。

课后的交谈中,两人发现彼此都来自广东。共同的乡音和文化背景拉近了他们的距离。

渐渐地,王伯秋开始主动关心孙婉的学习和生活。他经常为她解答功课上的疑惑,带她参加华人社区的文化活动。

1914年的春天,王伯秋向孙婉表明心迹。两个年轻人的感情迅速升温,很快便私定终身。

他们在当地的教堂举行了简单的婚礼。几个要好的同学作为见证人,分享了这对新人的喜悦。

婚后的日子里,两人租住在校园附近的一所公寓。白天各自忙于学业,晚上一起散步谈心。

然而这段看似美满的婚姻背后,隐藏着一个惊人的秘密。王伯秋在国内已有妻室,这段婚姻从一开始就是不被允许的。

消息传到孙中山耳中时,他正在日本进行革命活动。这位革命先行者立刻给女儿写了一封措辞严厉的信。

信中明确表示,绝不允许女儿做小,要求她立即与王伯秋断绝关系。这对年轻人的婚姻,就此走向终点。

孙婉不得不离开伯克利,前往东部继续学业。这一别,便是天涯两端。

王伯秋后来回国发展,在学术界颇有建树。但这段往事,成为他一生无法言说的伤痛。

多年以后,已是古稀之年的孙婉在回忆往事时,依然难掩遗憾之情。那年轻时的一段缘,成为她生命中最深的烙印。

这段婚姻虽然短暂,却真实记录了那个时代新旧思想的碰撞。一位革命领袖对封建婚姻制度的坚决反对,与年轻人追求自由恋爱的勇气,在历史的长河中激起涟漪。

革命家女追求浪漫婚恋

1915年深秋,孙婉收到父亲的信后,不得不离开伯克利大学。她选择了远赴东部的卫斯理女子学院继续深造。

在这所历史悠久的女子学院里,孙婉遇到了许多志同道合的朋友。她们大多来自世界各地的名门望族,同样追求独立自主的人生。

课堂上,教授们经常讨论女性解放运动和自由恋爱的话题。这些新思想与孙婉在中国接受的传统教育形成鲜明对比。

1916年春天,孙婉在校报上发表了一篇文章,婉转地表达了对父亲干预她婚姻的看法。文章引起了不小的轰动,许多同学都为她的勇气喝彩。

那个时期的美国,女性解放运动正如火如荼。越来越多的年轻女性开始追求自主婚恋,反对包办婚姻。

孙婉的遭遇在同学中引起强烈共鸣。一位美国同学甚至写信给孙中山,为孙婉打抱不平。

然而孙中山始终坚持自己的立场。他在给这位同学的回信中表示,反对一夫多妻制是为了维护女性尊严。

1917年夏天,孙婉获得了文学学士学位。毕业典礼上,她发表了一篇关于东西方婚恋观念差异的演讲。

演讲中,她以自身经历为例,探讨了传统与现代、东方与西方在婚恋观念上的冲突。这次演讲被收录进学校年刊。

毕业后,孙婉没有立即回国。她选择在纽约一所女子中学教授中文,开始了独立生活。

在纽约期间,她结识了不少女权主义者。这些女性的思想和经历,让她对婚恋有了更深的思考。

1918年,孙婉参加了一场女权主义集会。会上她分享了自己的婚姻经历,引发与会者热烈讨论。

这次经历让她意识到,自己的遭遇不仅是个人悲剧,更折射出整个时代的社会问题。一个革命家的女儿,在追求婚恋自由时遭遇的困境,恰恰反映了那个时代的特殊性。

多年后,当孙婉回忆这段历史时说:"那时的我们,就像黎明前的追光者。"这句话道出了那个时代年轻人的共同心声。

这段经历不仅塑造了孙婉独立自主的性格,也为近代中国婚恋观念的变迁留下了生动一笔。一位革命家的女儿,用自己的人生经历,见证了传统与现代的碰撞交融。

命运转折终成历史遗憾

1920年,孙婉结束了在美国的生活,回到了动荡的中国。国内局势正处于军阀割据的混乱时期。

她来到上海,在一所女子中学担任英文教师。这座繁华的东方大都市,成为她人生的新起点。

工作之余,孙婉开始接触各种进步思潮。她参加了五四运动后的读书会,结识了许多文化界人士。

1922年春天,她遇到了自己第二任丈夫刘彦。这位年轻的银行家出身名门,为人正直开明。

这一次,孙中山没有反对女儿的婚事。刘彦的家世背景和人品都让这位父亲感到满意。

1923年,孙婉与刘彦在上海举行了婚礼。这场婚礼得到了孙中山的祝福,一改往日的风波。

婚后的孙婉开始致力于女子教育事业。她在上海创办了一所女子职业学校,为贫困女性提供学习机会。

1925年,孙中山逝世。这位伟人临终前见到了女儿,父女二人化解了多年的隔阂。

失去父亲后,孙婉更加投入到教育事业中。她将父亲的革命精神融入教学,培养了一批又一批优秀的女性人才。

抗战爆发后,孙婉随学校南迁重庆。在战火纷飞的岁月里,她坚持办学,从未放弃教育理想。

1949年后,孙婉选择留在大陆。她继续在教育界工作,见证了新中国的诞生和发展。

1969年,已经73岁的孙婉在与女儿谈话时,提到了那段被父亲阻止的婚姻。时隔多年,往事依然令她难以释怀。

她告诉女儿:"我对你外祖父有意见。"这句话背后,是一个女儿对父亲干预她婚姻的终身遗憾。

晚年的孙婉开始整理回忆录。在记录历史的过程中,她试图理解父亲当年的决定。

1978年,孙婉在北京逝世。她的一生跨越了近代中国最动荡的年代,经历了翻天覆地的社会变革。

这位革命家的女儿,用自己的人生诠释了那个特殊年代里知识女性的命运。她的故事,成为了中国近代婚恋观念变迁的一个缩影。

时光流逝,孙婉与王伯秋的婚姻成为了历史长河中的一个插曲。但这段故事所反映的社会变革与思想碰撞,至今仍值得后人深思。