清太祖第十五子,大清名将多铎!一生有多牛

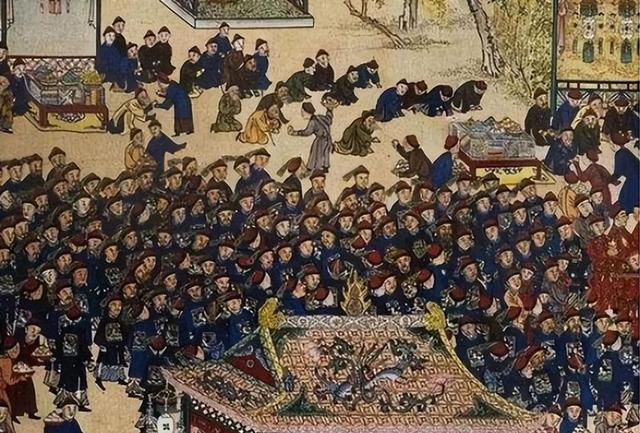

世人皆知努尔哈赤子嗣众多,却鲜有人知他最宠爱的幼子多铎,竟在36岁就已官至和硕德豫亲王,权倾朝野!

还在豆蔻年华,他就已身披战甲、驰骋沙场。他曾在一场大战中,以寡敌众,竟生擒敌军主帅;他曾在短短五个月内,就平定了令人闻风丧胆的蒙古铁骑;他更在关键时刻,一路追击李自成至山东,为清军入主中原立下汗马功劳。

乾隆皇帝曾评价他是"开国诸王战功之最",究竟是什么样的经历,让这位大清朝开国皇帝的幺子,能在短暂的一生中创下如此显赫的战功?

一、天生将才:少年封王

康熙十三年的一个秋日,年迈的索尼正在翻看宫中旧档,偶然发现一封泛黄的圣旨。这份圣旨记载着天命十一年的一桩往事:努尔哈赤在临终前召见诸位贝勒,宣布将自己亲自统领的两黄旗分给三个儿子,其中就包括年仅十三岁的幺子多铎。

"这孩子,虽年幼,却能在马上射箭穿杨。"努尔哈赤说这话时,目光中透着欣慰。当时正值春日,十三岁的多铎刚在校场演武中,以百步穿杨的箭术惊艳四座。这一箭,不仅赢得了努尔哈赤的赞许,更为他赢得了一个重要的身份——清初"四大贝勒"之一。

多铎的母亲阿巴亥,是努尔哈赤晚年最宠爱的福晋。每当阿巴亥带着年幼的多铎去看努尔哈赤演练士兵时,多铎总会站得笔直,一丝不苟地观察父亲的每一个动作。这样的场景,让努尔哈赤对这个小儿子愈发喜爱。

天命十一年的那个冬天,努尔哈赤将自己的亲军也一并交给了多铎。这支亲军,是努尔哈赤亲自训练的精锐,平日里只听从努尔哈赤一人调遣。当多铎接过这支亲军的统领权时,在场的诸位贝勒无不感叹这份殊荣。

转眼到了天聪元年,刚满十五岁的多铎第一次跟随皇太极出征。这一战,他率领父亲留给他的亲军,在辽东一带遭遇明军伏击。情急之下,年少的多铎不慌不忙,命令亲军列阵,摆出一个"品"字阵型。这个阵型正是当年努尔哈赤常用的战术,多铎凭着平日里的观察,竟能在危急关头完美重现。

这一仗,不仅打退了明军的进攻,还活捉了一名明军参将。当多铎将战利品呈送给皇太极时,皇太极欣喜若狂,当场赐予他"额尔克楚呼尔"的称号,意为"英勇善战之人"。

在随后的几年里,这个称号渐渐为人们所熟知。每当有人提起"额尔克楚呼尔",总会想起那个年少成名的将领,想起他在战场上的勇武。而这个称号,也成为了多铎一生中最珍视的荣誉之一。

在天聪二年的一场战役中,多铎率军出击明军援军。当时,明军正准备增援辽东,多铎带着自己的亲军,在半夜里偷袭了明军大营。这一战,不仅打乱了明军的部署,还缴获了大批军需物资。皇太极得知此事后,亲自到校场检阅了多铎的亲军,并当众宣布:"朕幼弟初专阃,即能制胜,是可嘉也!"

二、战场历练:从随军到主将

天聪二年的一个深秋,多铎第一次以主将身份领兵出征。这一年,他刚满十五岁,身材还未完全长开,却已经开始独当一面。当时的辽东战事正酣,皇太极亲自率领大军攻打明军重镇,而多铎则被派往后方,担任辅助作战的重任。

就在皇太极攻城的第三天,一支明军援军突然从侧翼杀出。这支援军原本是准备偷袭清军大营,却不料在半路上遭遇了多铎的部队。多铎当机立断,一面派出斥候监视敌军动向,一面调度兵力布防。

那一战,多铎采用了一个出人意料的战术。他没有选择正面对抗,而是让部队分成三路,在山林间埋伏。当明军援军大队人马经过时,多铎的部队突然从三个方向杀出,打了明军一个措手不及。这个战术,后来被人称为"三路合击"。

转眼到了天聪五年,皇太极决定出兵朝鲜。这次远征,多铎被任命为前锋部队的统帅。然而,就在进军过程中,多铎的部队遭遇了一场突如其来的暴雨。大雨冲垮了军营,损失了大量粮草。按照军法,这是一个重大过失。

皇太极得知此事后,立即下令削去多铎的官职。这是多铎军旅生涯中遭遇的第一次挫折。但是,就在三个月后,多铎就用一场漂亮的胜仗重新赢得了皇太极的信任。

崇德七年,多铎迎来了他军旅生涯中最辉煌的一战。当时,明将祖大寿正在率军围攻锦州城。多铎奉命前往解围,却发现己方兵力远远不及明军。面对这种情况,多铎采用了一个冒险的计策。

他命令部队在夜间悄悄接近明军大营,然后突然放火,制造混乱。趁着明军阵脚大乱之际,多铎亲自带领一支精锐骑兵,直取敌军中军大帐。这一仗打得异常激烈,最终不仅解了锦州之围,还活捉了明军主帅祖大寿。

当多铎押解着祖大寿来到皇太极面前时,连经验丰富的老将们都不禁赞叹。要知道,祖大寿可是明朝赫赫有名的名将,能生擒这样的对手,这在当时可是前所未有的战功。皇太极当即就恢复了多铎的官职,并且加封他为和硕贝勒。

从此以后,但凡谈起清军的名将,人们总会提到那个年少成名的将领。他不仅继承了努尔哈赤留下的精锐部队,更是在一次次战斗中证明了自己的才能。那个曾经跟在父亲身边学习骑射的少年,如今已经成长为一位令敌人闻风丧胆的名将。

三、帝王心思:两代君王的器重

崇德元年的一个早朝,多铎因为军中纪律问题被人弹劾。当时的御史台呈上了一份奏折,指出多铎的部队在行军途中扰民。按照军法,这是要被革职查办的重罪。然而,皇太极看完奏折后,只是轻轻一笑,说道:"此事朕自有决断。"

原来,就在前一日,皇太极已经收到了边境探子的秘密汇报。多铎的部队之所以在当地逗留,是因为发现了明军的细作正在收集清军的军情。为了麻痹对方,多铎故意让部队表现得松散,实则暗中布下了天罗地网。这一计策最终使得清军一举抓获了多名明朝密探。

这样的例子在多铎的从军生涯中并不少见。在外人看来,皇太极对这个小弟似乎格外宽容。有一次,多铎甚至当着文武百官的面,直接驳斥了皇太极的军事部署。按照满清宫规,这可是大不敬之罪。但皇太极非但没有动怒,反而采纳了多铎的建议,并在事后赐下了一柄御用的宝刀。

崇德八年,朝中发生了一件轰动朝野的大事。有大臣上书,指出多铎年纪轻轻就位居高位,恐怕会骄纵跋扈。这份奏折在朝中引起了不小的震动。就在众人猜测皇太极会如何处置时,皇太极却当众宣读了一份诏书,其中提到:"朕之幼弟,虽年少,却胆识过人。其行军布阵之法,皆得自老汗亲授,实乃国之干城。"

崇德九年,皇太极突然驾崩。在继位的问题上,多铎力主拥立自己的亲哥哥多尔衮为帝。然而,出人意料的是,多尔衮以"先帝遗命"为由,坚持拥立年幼的福临即位,自己则出任摄政王。

作为摄政王,多尔衮掌握了朝中大权。而多铎作为他的亲弟弟,地位更是水涨船高。每逢军国大事,多尔衮必定会召见多铎商议。朝中大臣有事求见多尔衮,也往往会先去拜访多铎,请他代为转达。

顺治元年的一个深夜,多尔衮在乾清宫召见多铎,两人密谈到天明。第二天,朝廷就下发了一道军令,命多铎率军南下,追剿李自成的残部。这支军队的人数,比一般的征讨军队要多出一倍,而且全部配备了最精良的战马和武器。

有一次,兵部尚书在军机处值房时,无意中发现了一份多尔衮亲笔所书的密函。信中详细记载了对各地将领的任用建议,而在提到多铎时,多尔衮写道:"此人虽性情桀骜,然用兵如神,实乃国之重器。"这份密函后来被收入了《清实录》,成为了解清初权力格局的重要史料。

在多尔衮执政期间,朝廷的重要军事行动,几乎都有多铎的参与。即便是在处理政务时,多尔衮也经常会让多铎列席旁听。渐渐地,朝中上下都知道了一个不成文的规矩:凡是多铎出面过问的事情,必定会得到摄政王的优先处理。

四、平定中原:开创盛世

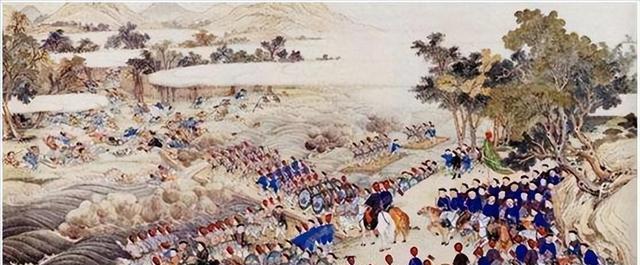

顺治元年三月的一个清晨,多铎带着三万精骑抵达山海关外。就在前一天,多尔衮刚刚收到密报:李自成已经占领北京城,崇祯皇帝在煤山自缢。这个消息让整个清军上下都明白,入主中原的机会终于到来了。

在山海关城下,多铎遇到了一个意想不到的人——吴三桂。当时的吴三桂正带着他的关宁铁骑驻守山海关,成为清军南下的最大阻碍。多铎没有立即发动进攻,而是派出使者,与吴三桂进行了长达三天的谈判。

谈判期间,多铎展现出了非同寻常的外交才能。他不仅向吴三桂详细描述了李自成军队在北京城的暴行,还承诺只要吴三桂归顺,就保证他的家人安全。这番劝说最终打动了吴三桂,双方达成了共同对付李自成的协议。

就在清军与关宁军完成整编的第二天,斥候带来了一个重要情报:李自成得知清军南下的消息后,已经开始从北京撤退。多铎立即向多尔衮请命,要求率军追击。多尔衮当即批准,并特意为多铎挑选了一支轻骑队。

这支轻骑队的配置十分特殊,每名骑兵都配备了三匹战马,可以轮换骑乘,保证追击的速度。多铎带着这支轻骑,日行三百里,一路追击李自成的大顺军直至山东境内。在这场追击战中,多铎的骑兵多次伏击大顺军的后卫部队,缴获了大量辎重物资。

顺治元年七月,多铎奉命南下,率军进攻扬州。当时的扬州城内,明朝官员史可法正在组织抵抗。多铎没有贸然强攻,而是先派人对城内进行了细致侦查。通过获得的情报,他发现扬州城西北角的防守相对薄弱。

一天夜里,多铎亲自带着一队精锐,从西北角发动突袭。他们用特制的绳钩攀上城墙,打开了城门,主力部队随即蜂拥而入。这次行动打了守军一个措手不及,扬州城很快就被攻下。这种出其不意的战术,成为了多铎的战争特色。

攻下扬州后,多铎并没有停下脚步。他马不停蹄地向南京进发。当时的南京城内,已经拥立了一位新帝——弘光帝。多铎采取了一个特殊的战术,他没有直接攻城,而是先控制了长江水道,切断了南京的水路补给。

同时,多铎派出小股部队,不断骚扰南京城外的明军据点。这种持续的消耗战术,让南京城的守军疲于应付。最终,在一个月黑风高的夜晚,多铎发动了总攻,一举攻克南京城,活捉了弘光帝。

当多铎押解着弘光帝班师回朝时,多尔衮亲自到城外十里相迎。这是破格的待遇,显示了朝廷对这次军事行动的重视。在随后的朝会上,多铎被加封为和硕德豫亲王,位列八大铁帽子王之一。

五、天妒英才:英年早逝

顺治六年的初春,多铎接到了一道特殊的军令。蒙古部落近来屡屡在边境滋事,朝廷决定派遣一支强大的军队前往征讨。这个重任,自然落在了当时朝中最善战的和硕德豫亲王多铎身上。

当时的多铎刚刚平定南方,正在京城休整部队。接到军令后,他立即召集将领们,开始筹划这次北征。军议上,有将领提议等到春暖花开再动身,但多铎却说:"蒙古铁骑擅长在草原上行军,若等到春暖,他们必定已经准备充分。此时乃天寒地冻之际,正是出其不意的好时机。"

就这样,多铎带着三万精锐,在寒冬腊月里踏上了征程。这支军队的配置十分特殊:每名士兵都配备了两套冬装,马匹也都是专门挑选的耐寒品种。多铎更是带上了大量羊皮帐篷和御寒物资,为的就是确保士兵们能在极寒天气下作战。

这次远征异常顺利,仅仅用了五个月时间,多铎就平定了蒙古叛乱。当他带着胜利的消息返回京城时,却不知道一场无形的敌人正在等待着他。

就在多铎班师回朝的途中,军中突然爆发了天花疫情。当时的医疗条件有限,天花在军中迅速蔓延。多铎虽然第一时间下令隔离患病将士,但自己也不幸染上了这种致命的疾病。

消息传到京城,正在督军的多尔衮立即放下军务,星夜兼程往回赶。然而,天花的发展比多尔衮的马蹄还要快。当多尔衮赶到时,多铎已经陷入了昏迷。

朝中太医们闻讯赶来,轮番为多铎诊治。其中一位老太医甚至冒着被传染的风险,日夜守在多铎身边。但是,面对这种当时最为可怕的传染病,即便是最好的太医也无能为力。

顺治六年七月初八,年仅三十六岁的多铎,在军营中与世长辞。接到噩耗的多尔衮,立即下令举行隆重的葬礼,以和硕亲王的最高规格安葬了这位年轻的战将。

多铎的离世,在朝中引起了巨大的震动。当时正在征战的几位将领,纷纷上书请求回京送别。就连一向与多铎不和的几位大臣,也都穿上了白色丧服,前往灵堂吊唁。

在多铎的葬礼上,多尔衮破例允许将士们举行了满族传统的"黑甲祭"仪式。这种仪式通常只在追悼最高统帅时才会举行,参加仪式的将士们都身着黑色战甲,手持长矛,列队绕灵柩而行,场面庄严肃穆。

随着多铎的离世,清朝失去了一位善战的将领。但他的那些战术、谋略,却在军中广为流传。据说在以后的征战中,将领们常常会说:"此计,正是当年德豫亲王破敌之法。"

多铎最大的功绩就是屠杀了百万计的下等种族的平民,所以小编才这么舔它

小编绝对是汉奸,还记否多铎:扬州十日,嘉定三屠???

豆蔻年华

扬州十日