大清嘉庆二十五年,七月,承德避暑山庄。

谁也不会想到的是,身体一向硬朗的嘉庆皇帝会在毫无预兆的情况下突然驾崩,事情之仓促,导致军机大臣一度找不到传位遗诏,万幸的事,最后总算是找到了。总体来说,嘉庆这个皇帝还不错的,他不像父亲他乾隆那样骄奢淫逸,好大喜功,嘉庆本人勤政,内敛,节俭,克己,守礼,天天都会阅读祖训,并依照祖训来反省自己的每人的行为。换言之,他几乎做到了一个帝王所有优秀品质,但他唯一缺乏的就是才干,治理国家的才干,即便他再努力也没有办法,这就好比一个小学生即便再努力也写不出大学论文一样。就是,没有这个能力。

自嘉庆登基之后,大清国力真的是日益衰落,而且因循守旧,贪污横腐败成风,对此嘉庆根本无力解决,最后只能交给儿子道光处理。

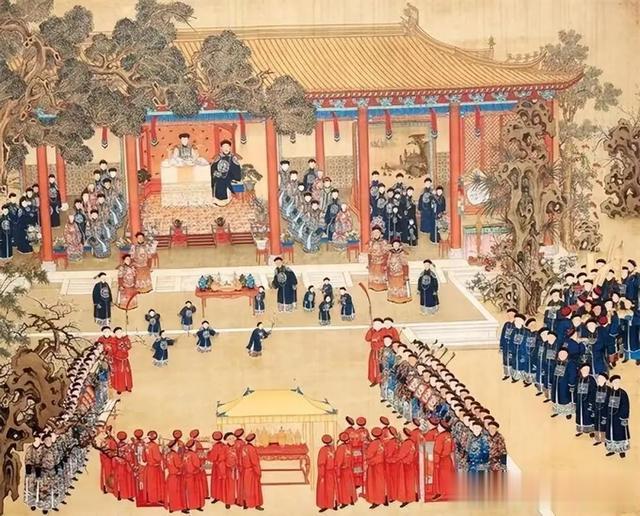

道光皇帝旻宁是嘉庆第二子,在嘉庆四年被密建为皇储。嘉庆十八年封智亲王,嘉庆二十五年八月登基,这一年道光三十九岁,无论从任何角度来说,近40岁的道光经过二十多年培养,已经是一个合格的帝王,而他上位的第一件事情就组建自己的军机处班子,不能说他对父亲的满意,是因为他要用自己人,毕竟一朝天子一朝臣,况且他对于嘉庆末年的政治班子本身就不满,可刚刚上位就罢黜前朝老臣,罢黜宰相,这没有合理的理由显然是不行的,会让大臣们寒心,道光在期待一个机会,而机会很快就来了。

当时的首席军机大臣是满洲镶黄旗人富察·托津,他是从都察院笔帖式开始一步步做到领班军机大臣,次席军机大臣是汉臣戴均元,他是乾隆朝老臣,家族更是不凡,时人有“一门四进士,叔侄两宰相。”戴均元官居军机大臣,太子少保,太子太师。还有三位军机大臣是曹振庸,卢荫溥和文孚。

可对道光来说,这两位首席政坛大佬无疑是他登基后实施新政的最大的阻力,在道光看来,这两位宰相位高权重,而且门生故吏遍及朝野,如果自己对施政不满,对自己进行掣肘的话,那自己就是有空头皇帝,因此宰相必须宰相必须用自己人。

再就是嘉庆刚刚驾崩,这两位宰相就得罪了道光,因为嘉庆驾崩的时候,没有找到遗诏,在场的宗室,重臣都举荐旻宁做皇帝。因为旻宁是太子的事情已经是公开秘密,但不知道咋想的,托津和戴均元都表示不可,非要找到老皇帝生前的遗诏,而在北京的太后也传来诏旨由旻宁继位,后来找到遗诏之后,自然旻宁做皇帝,可是托津与戴均元的这种行为,在道光的视角来看,你看不起我。

在道光皇帝登基后第十天,道光让军机处大臣来撰写一下先帝的遗诏,因嘉庆属于突然驾崩,没有留下只言片语,只能由大臣来写,这不过是官样文章,是大臣以皇帝名义撰写遗诏,这不过是对老皇帝职业生涯的总结,其光辉业绩的夸奖,对新皇帝的嘱托已经对天下臣民的期许,而这其中也包括新皇帝执政方向。

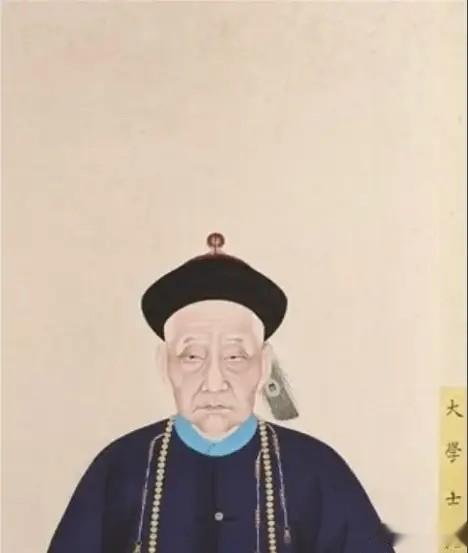

道光把旨意发给了军机处,托津和戴均元自然不会写,二人的任务是审核,这种繁杂的文书工作,只会由副手撰写,于是托津就把此事委派了卢荫溥。卢荫溥历经乾隆、嘉庆、道光三朝,从政五十多年,历任军机大臣、吏、户、礼、兵、刑、工各部尚书,政治资历完备,当时是体仁阁大学士。实际上,这种文章不过是例行公事,卢荫溥提笔就写,很快就把遗诏写完,然后送是翰林院查一下,如果没有问题再呈送托津签字之后就可以颁布天下了。

当时负责检查遗诏的是翰林院编修刘凤诰,此人很快就发现了遗诏中一句明显的错误,遗诏原话是:“况避暑山庄为皇考降生之地,神御在焉,予复何憾。”意思就是乾隆皇帝当年就出生在避暑山庄,而嘉庆皇帝驾崩于避暑山庄,我(嘉庆)因此也就没有遗憾了。这句话就是为了烘托这种巧合性,这一下子皇权神授,圣人不同的神圣气氛,这就烘托出来了。

刘凤诰认为不对原因在于,乾隆不是生于避暑山庄,而是出生于雍和宫,这是《清高宗实录》中,明确记载的。出生地写错了,这是个大错误啊,是对皇帝,对皇权大大的不恭敬,这事儿要是较真,治你个死罪也不过分。

刘凤诰对此十分重视,立刻报告给了原任翰林院掌院,现任武英殿大学士曹振镛,让曹振镛帮忙代为上奏,检举揭发军机处的这个失误。因为他自己没有资格上本。照理说,这个小事真犯不上,都是同朝为官,你一个小小的编修,你要和军机处掰手腕,你能弄得过人家么,你只要告诉卢荫溥改一下就成了。到时候,卢荫溥提拔你一下啥都有了。

但刘凤诰这么干的原因就是因为他与首席军机处大臣托津有仇,当年托津捉了刘凤诰一个小错,直接把刘凤诰发配到黑龙江劳改了,后来好不容易在曹振镛帮助才返回北京,不过仕途算是完了,仅仅是翰林院编修编修,所以刘凤诰要报复托津。

曹振镛把遗诏中出现的错误汇报给了道光,道光对于刘凤诰的检举十分高兴,这下总算有了理由,于是道光立刻就下旨严斥军机处大臣,说遗诏这么重要的东西也能写错。可是,军机处的回奏也很快,意思是皇帝你错了,你祖父(乾隆)的确是出生在避暑山庄,因为这是先帝(嘉庆)在自己的诗文中都提及了乾隆就在避暑山庄生的,难道是你父亲错了。

可以说,军机处的回答很充分,可道光是不会罢休的,道光再次又痛斥军机大臣,说你们啊,实属巧辩,你们是误会诗意,紧接着就把军机处大臣托津和戴均元给连降四级,撵出了军机处。实际上,这遗诏也不是二人写的,他俩说到底只是负有领导责任,没有这么大罪过,应该说,即便卢荫溥写的是乾隆出生在雍和宫,刘凤诰也会上告说,乾隆生于避暑山庄,所以大概率刘凤诰的行为是有人指使,此人应该就是曹振镛,曹振镛的后面就是道光了。

道光把遗诏写错的纰漏怪罪到了军机处的头上,并且以此踢掉了一帮老臣,让曹振镛做上领班军机大臣,并升任太子太傅,而此事也给曹振镛留下深刻印象,天威难测,多做事不如少做事,少做事不如不做事,在这种情况下,曹振镛主政原则就是“多磕头,少说话”。意思是对于皇帝这个“一把手”和其他上司,一定要表示顺从,不要轻易发表自己的意见,真是圆滑到了极致。

而臣下的平庸,有时候往往呼应着君王的平庸。道光任命这样官员当宰相,也就难怪在鸦片战争中一败涂地了。

我是清水空流,历史的 守望者。期待你的关注和点评。