家风是一个家庭乃至一个家族一代甚至几代人不懈努力而形成的,一个家族的家风好坏,决定着这个家族的兴衰与否。

走进白壁关村这座具有千年历史文化底蕴的古村落,一座座传统民居的门楣上都镶嵌着一块匾额,唯有郑家大院篆刻着“耕读传家”。郑氏自始迁祖郑阳以来,特别注重教育建设,据相关史料记载:光绪十七年(1891年)侯氏、郑氏两族出资兴办族塾,聘请汾阳廪生高诚之高老先生施教,家族子弟、相邻学子受益良多。郑氏家族在清代获乡贡、恩贡、拔贡;廪生、监生、副生,国子监太学生功名者二十余人;官居六品至九品,充任布政司州县官长官者,亦层出不绝,代代有贤能。郑氏子孙,立志成才,崇学尚贤,家家书香,辈辈人才。他们建功立业处处尽显有志儿郎之本色,他们恪守祖训,忠孝仁义,砌护坡修宗祠;安迁始祖坟茔;续编郑氏族谱。不论安居守土,还是移居他乡,皆群聚响应,出力献智。

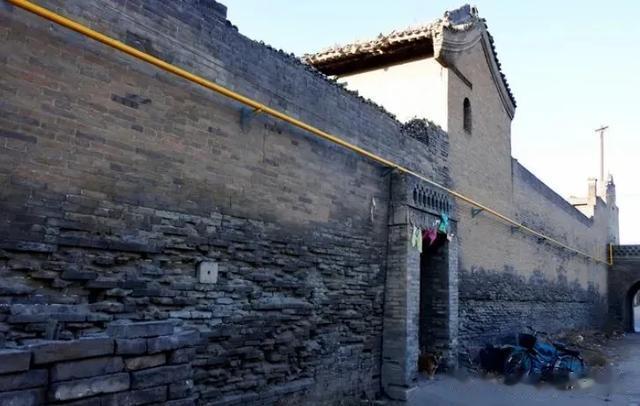

郑氏家族行孝仗义,乐善好施的良好家风代代传承,父俨子敬,婆慈媳贤、兄善弟恭、夫爱妻惠被十里八乡所传诵。郑氏族人对公益事业从不吝啬,不管是村中的静安寺、闲人洞还是中阳楼,每一次修缮,郑氏族人都踊跃捐资募化,这些事迹被静安寺的功德碑所镌刻,这一块块流芳百世的功德碑醒目可见,使人感动令人敬佩。郑氏族人对宗族事业更是尽心尽力,不管是宗祠的“四人值班制”还是出资修护祠堂根基护坡、围墙门面翻修等等,他们都是义无反顾地出资出力,尽心尽责。这行孝仗义乐善好施的品质不光是郑氏族人的宝贵财富,也是当下社会急需的宝贵财富。

郑氏自始迁祖郑阳公只身一人迁徙到白壁关这一陌生的地方,可谓是房无一间地无一垄,然先祖们凭借勤劳聪颖,创造出一个辉煌的家业,成为当地的名门望族,这期间的艰辛如何不让后人感动。郑氏先辈从立足至六世祖寿终的一百多年里,家族人丁得到一个较大的增长,已逾47户,但房屋却只有南角两座小院。从七世祖始至新中国成立的这段时期是白壁郑氏的辉煌时期,此时文风盛行,郑家人靠读书成名,凭经商起家,他们建起了一座座深宅大院,形成了一个个具有社会影响力的分支宗室,形成了以廷字辈为掌门人的十几个分支宗室。其中有五个宗室发展最为迅猛。

七世祖廷枢公,字环星,禄公之长子,原谱中标明注有“布政司经历”,由此表明该公曾在布政司任职经历,是村中楼院的掌门人。现存的白璧关村许多老宅院中,有一座位于村中偏南,剧场之东的大门里“楼院”,始建于六世祖郑禄公在世之时,气势宏伟高大。从外围瞰,高高的堡墙形成一条南北直线,北面紧邻村中大街。走进圆形大门,有场院、场院房、长工院,从东街门入院,又分南北两院,前楼后庭格外壮观。北院坐北朝南,五间正窑,顶部有穿廊、两厢十间偏房,上下都有穿廊,正房顶建二层楼房。东西两侧角楼两座。南院南大厅闭合,东西各有厢房六间。这门郑氏宗室以晋商精英而著称。

二门院的掌门人郑廷垣,字环辰,六世祖禄公之次子,生于清乾隆年间。由他执掌的二门院位于村中央地带,坐北向南。现存的街门前面,原来还建有牌坊,牌坊正中央悬挂着一块长方开牌匾,中央“恩贡士”三个大字格外引人注目,旁边注明“翰林院编修皇为”。其院宽敞明亮,大气辉宏,属一进三院型。村里有句传言称:“半副銮驾的二门院”即二门院拥有“扶节、掌扇、提炉、宫灯”四大执事。该銮驾是哪一年那一级官府赐于二门院,已无从考证,但拥有此物可显示该家地位之显赫,身份之高贵。二门院由六世祖禄公筹划修建,到廷垣公手逐步完善。廷垣公从小勤奋苦读,获取功名,任乡饮介宾。他热衷于家族事业,于道光九年和他的胞弟廷翰,组织选址修建我族祠堂。这一支宗室以文居多,近现代可谓是人才辈出。

老四门,廷翰,字西园,是六世祖郑禄公三子,承继祖业大门里后南院。院门上方,木刻“耕读传家”。廷翰公在国子监读书成名,老年成为有声望的士绅,被乡邻推荐为乡饮介宾。翰公第五子郑九龄,生于清乾隆年间,为岁贡生、乡贡士,在大门三门院共用的大门上方,曾悬挂着一块两米长“乡贡进士”的长方形匾额,动乱年代被摘下后不知失落何处。此支宗室后人勤奋读书,奋发向上,获学士、硕士,学位者多人,副高级职称也大有人在。

大门院的廷佐宗室是从掌门人廷佐之三世孙学孔开始。学孔,字宗尼,乡饮耆宾”。其子“如蕙,字紫峰,国子监太学生”,此两辈人凭读书而成名,种种史料证实,如蕙公在郑氏家族第十世是唯一的一位才子。祖业位于村正街北面一处大院,院内有正厢房十五间。另有南院、仙人洞、木铺、三处宅院,村北有百余亩良田,家业丰厚。该支宗室致富不忘公益事业,同时重视教育,祖茔地立一支石雕毛笔,显示家族书香门第。清科举制度,有国子监太学生、监生。民国时期有三人毕业于著名的河汾中学、进山中学。上世纪六十年代,全村首位国家重点大学毕业生郑世清出自该门。改革开放后,有十几位大学本专科毕业生,取得硕士、博士学位者也不乏其人。真可谓,书卷代代传,人才辈辈有,为家争荣光,为国献忠心。

廷赞宗室又称后背院或“明经第”,七世祖廷赞公(乡饮耆宾),生于清乾隆年间,是六世祖郑镗之次子。廷赞之孙郑学道,早年经山西省学政选拔考试获拔贡学位,即获取了充任京官、知县或教职的资本。后参加科考,明经及第,守身公家中现珍藏祖上留传匾额一块,上书“明经第”三个大字,是为光绪二十一年即公元1895年学道公被钦命为“明经第”,并被例授修职郎候选儒学训导时所立。作为社会名流,学道公结交广泛,享誉乡里,达官贵人常是家中座上宾。学道公身份之高贵,品位之高雅,社会地位之显赫。学道之子如湜,受父亲言传身教,耳濡目染,饱读诗书。传至十代、十一代“如、守”字辈处于民国时期,虽新旧军阀混战,社会动荡不安,却奋斗不止。如今这一支宗室子孙,事业皆有所成。

如今郑氏族人牢记忠孝祖训,遗传勤劳基因,分布多种行业,效力祖国建设。有仁人有志士,国之栋梁;或科研或实业,家之能人。文武缘自郑氏,淑媛出吾家门。人丁兴旺,自是前辈德贤;家业昌隆,无非后代勤勉。根本固则枝繁叶茂,源头高而水盛流远。乃勤乃善,传德传人。伟哉吾祖,恩逾昆仑!

(邦烈老先生撰写家谱中)

(因内容较多,故文章分为上下两篇,此为下篇)

本篇文章藉由郑万忠先生供稿,编者进行修改编辑。郑万忠先生退休前为中学高级教师,现为孝义市三晋文化研究会理事、白璧关村历史文化研究会主任会长,长年从事家乡历史文化研究,已有十项研究成果问世。从2013年编修郑氏郑氏族谱开始走街串巷,入门进户走访了无数郑氏长辈,积累了深厚且丰富的的历史资料,均收集于族谱之内。