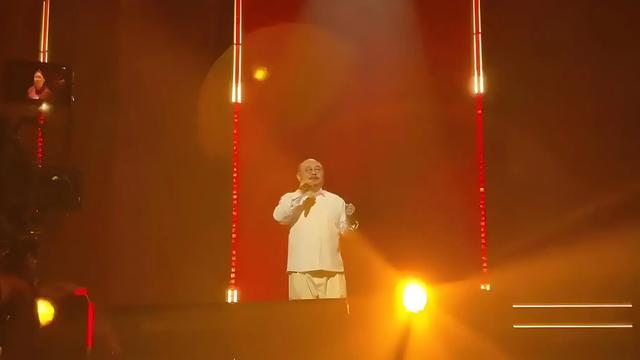

五十三岁的刀郎站在素白舞台中央,汗湿的黑T恤紧贴着微胖的身躯。没有炫目的灯光,没有伴舞特效,只有他沙哑的嗓音裹着黄河的泥沙、卷着西域的风沙,在体育馆上空盘旋。当流量歌手们沉迷百万调音师时,这位音乐老匠正带着快失传的冬不拉、胡西塔尔走遍中国,把三十余种民间绝响缝进《绣荷包》的旋律里。

在苏州场,前排坐着三代同堂的歌迷。奶奶跟着《西海情歌》抹眼泪,孙子举着手机闪光灯当星星。这个拒接千万代言费的西北汉子,硬是把万人体育馆唱成了村口晒谷场——认真介绍每位民间乐手,把话筒塞给紧张到结巴的徒弟,唱到动情处直接盘腿坐在舞台边沿。

文旅局长们捧着合约追他巡演,却不知他真正在意的,是草原上喑哑的马头琴、深巷里蒙尘的雷琴。青岛那场《驼铃》唱破了音,全场三万人齐声接唱帮他找调,破音反而成了最动人的和声。有歌迷笑说:"刀郎的演唱会像老友聚会,走调都走得真情实意。"

二十年江湖沉浮,让他悟透一个理:扎在泥土里的旋律,自会找到它的耳朵。如今他总把聚光灯分给年轻乐手,像老船夫把桨交给后生。新疆场他特意请来十二岁的都塔尔琴童,孩子紧张得拨错弦,他笑着搂住肩膀:"我像你这般大时,在歌舞厅弹电子琴天天挨骂。"

这个总自称"音乐民工"的男人,巡演大巴里永远堆着各地采风的录音设备。在贵州苗寨录完芦笙夜曲,转头就编进新版《映山红》;在绍兴邂逅评弹老艺人,立刻邀对方合作《秦淮景》。有乐评人说:"刀郎在搭建民乐立交桥,让快车道上的流行乐等等泥土里的老声音。"

或许某天,他会牵着孙儿的手隐入天山薄雾。但那些混着风沙与稻香的旋律,早已在他走过的城市生了根——成都宽窄巷子的茶馆飘着《花妖》改编的竹琴调,苏州评弹馆新谱了《翩翩》的琵琶版,喀什老城的手鼓店循环着《罗刹海市》的十二木卡姆混搭。这大概就是歌者最骄傲的勋章:当他放下麦克风,山河仍在替他歌唱。