中国足球的归化工程到底出了什么问题?从一开始的备受瞩目到如今的“虎头蛇尾”,这个曾经被认为是振兴国足的重要手段,如今却几乎沦为一个“四面漏风”的失败篇章。李可的心理创伤、阿兰态度的转变、高拉特的归化失败,这一系列事件的背后,到底是归化政策本身的问题,还是管理和执行出了岔子?当国家队咬着牙拼搏时,归化球员的渐行渐远又该反思些什么?

时间回到几年前,足协掷下巨资将一批能“踢出生天”的优秀外籍球员归化到国足中。当时不少人信心满满,觉得这些技术能力强、实际比赛经验丰富的归化球员将成为中国足球的“救命稻草”,甚至有人还调侃“世界杯进军不再是梦”。然而,几年过去了,梦碎的动静令人心疼。

最让人扼腕叹息的,莫过于原计划成为核心战力的高拉特的归化未果。作为一名技术全面的巴西球员,他的加盟一度被看作国足增强的里程碑,然而却因广州恒大的归化手续出错,未能达到连续居住五年的要求。换句话说,他不是因为技术不够或者不愿意加入,而是被卡在了“文件”上。而现实中,国足就这么失去了一位潜在的强悍助力。很多人听到这一消息后直摇头,“好不容易请来的大厨,结果连食材都没准备好。”

归化工程最突出的问题,实际上不是技术层面,而是“人心”这道坎。归化球员用的是人,不是机器,他们的心理感受、职业认同感、与团队的融入,都至关重要。但偏偏这些,在执行中似乎没有被真正重视。

李可是归化球员的代表人物之一。他的能力毋庸置疑,作为英冠的优秀中场,在国足确实撑起过不少关键时刻。然而,如今的他却一再拒绝国家队征召。据业内人士透露,这跟过去的一段不愉快经历有关——李可曾在国家队一次集训中迟到,随后遭到严厉的批评甚至被取消了比赛资格。

他觉得自己受到了不公平的对待,这种心理落差让他后来对国家队倍感疏离,甚至选择远离归化项目。不论往事如何,李可的拒绝,暴露的不仅是球员层面,而是球队管理和沟通上的短板。归化球员本就肩负巨大的期待,如果还不能提供心理和职业上的支持,那么“用人不过三分钟热度”的归化计划也就难怪无法长久维系了。

其实,除了李可,另一位归化球员阿兰的态度转变也值得关注。初初归化时,阿兰表现得热情满满,他主动表态要尽力为国争光。然而,伴随着归化政策的混乱和国家队成绩的下滑,阿兰的状态和热情也开始显现出疲态,不再像最初那样积极参与大名单的比赛。甚至有媒体指出,阿兰后期在国际大赛中的表现,在跑动、争抢上的确流于平淡。

这种态度转变是否和归化球员的信任管理有关?背后隐藏的问题,引人深思。归化球员的期盼落空,会直接影响他们的心理状态,而状态滑坡又会反过来影响球队表现,从而陷入恶性循环。

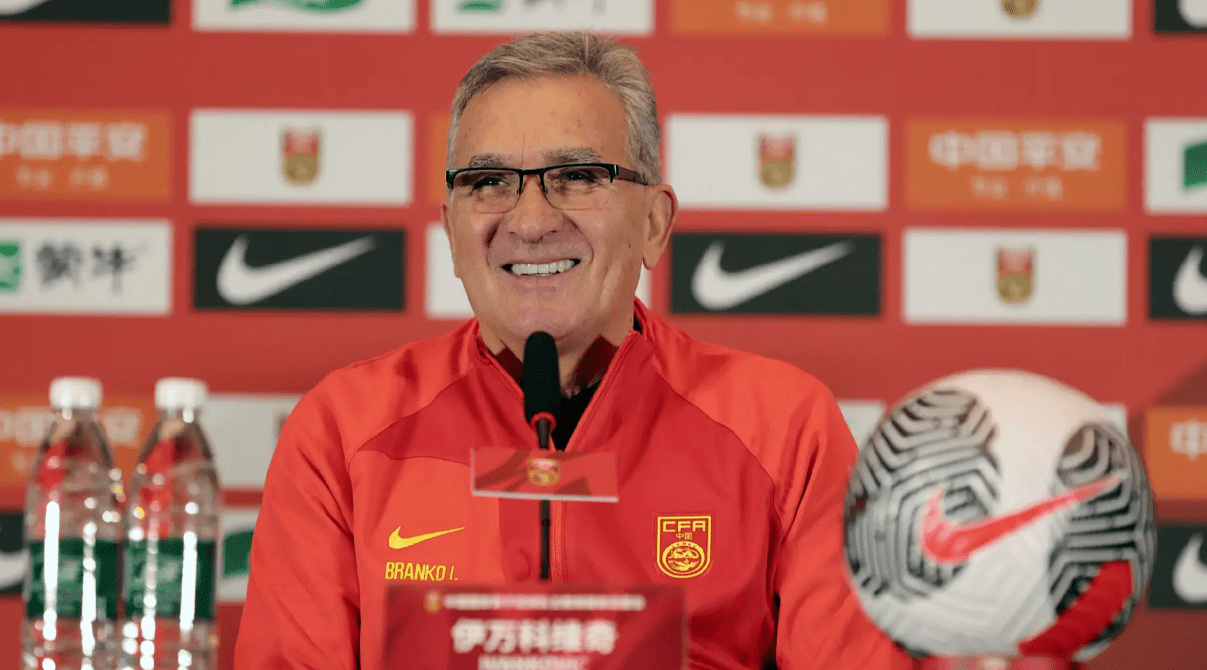

归化工程受到诸多质疑的另一个原因,是球员的不可控因素,比如伤病问题。比如蒋光太,他是目前为数不多仍保留在国足阵容中的归化球员之一,但伤病却成了阻碍他进一步助力国家队的拦路虎。正因如此,伊万在新一期国家队名单中已经没法再倚仗他。蒋光太的问题揭示了另一个归化失败的核心点:风险评估的失衡。如果稍有一点风吹草动,球队实力就可能瞬间瓦解,这样风险难免让人对归化政策的效率大打折扣。

在归化政策遇冷的情况下,本土球员开始进入更多的视野。例如,新一期国家队名单中被召入的杨立瑜成为一颗“新星”,他的回归无疑让人们对本土球员培养产生更多期待。事实上,从杨立瑜到吴少聪,再到更年轻一代的孩子的崭露头角,国家队逐步重拾本土力量的方向,无疑展示了足球建设的“愈挫愈勇”。

与此同时,我们也不能忽略侯永永的积极尝试。作为一名归化球员,他并没有像前述几人那样远离国家队,反而努力适应国足的新战术方向。这种态度值得肯定。虽然侯永永的竞技水平在欧洲联赛中并不算拔尖,但他对机会的重视至少让人看到归化工程中的一丝光亮。未来,他能否凭借实力跻身主力位置,也成为这项政策成败的关键。

那么,归化工程真的没有挽救的可能了吗?显然不是——但“新招”必须提上议程。多位专家指出,归化政策失败的根本原因,不在于政策的设想,而在于执行的紊乱和管理的短视。如果能解决沟通问题、从归化政策开始为球员提供充足的激励、合理的安排,并用人性化的方式处理心理和职业问题,那么归化球员依旧可能成为中国足球的重要棋子。归化并不是一朝一夕的事,想吃“急功近利”这碗饭,终究会变成烫嘴的热馍馍。

无论如何,中国足球想要真正崛起,归化不是唯一的答案,但也一定是不可缺少的一部分。从本土青年球员的发掘到侯永永等归化项目中的坚持者,国家队需要的从来不是“谁会被归化”,而是“如何用好归化”。而归化,这项被寄予厚望、又备受争议的政策,未来走向如何,或许还得看接棒者的心态与全队的智慧。

归化的路很长,但未来属于真正脚踏实地的人。骂声可以足够响亮,但成功的一刻总是来得安静且有力量。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!