35岁的程序员张先生连续3年饱受鼻塞困扰,以为是普通过敏,自行购买鼻炎喷雾缓解。直到某天突然出现嗅觉丧失、面部胀痛,就诊时CT显示鼻腔内布满黄豆大小的息肉群,已压迫视神经。这个案例并非个例——中国鼻息肉发病率高达1.5%-4%,但超过60%的患者在早期未意识到问题的严重性。当鼻塞从"偶尔"变成"常态",可能意味着一场"鼻腔风暴"正在悄然酝酿。

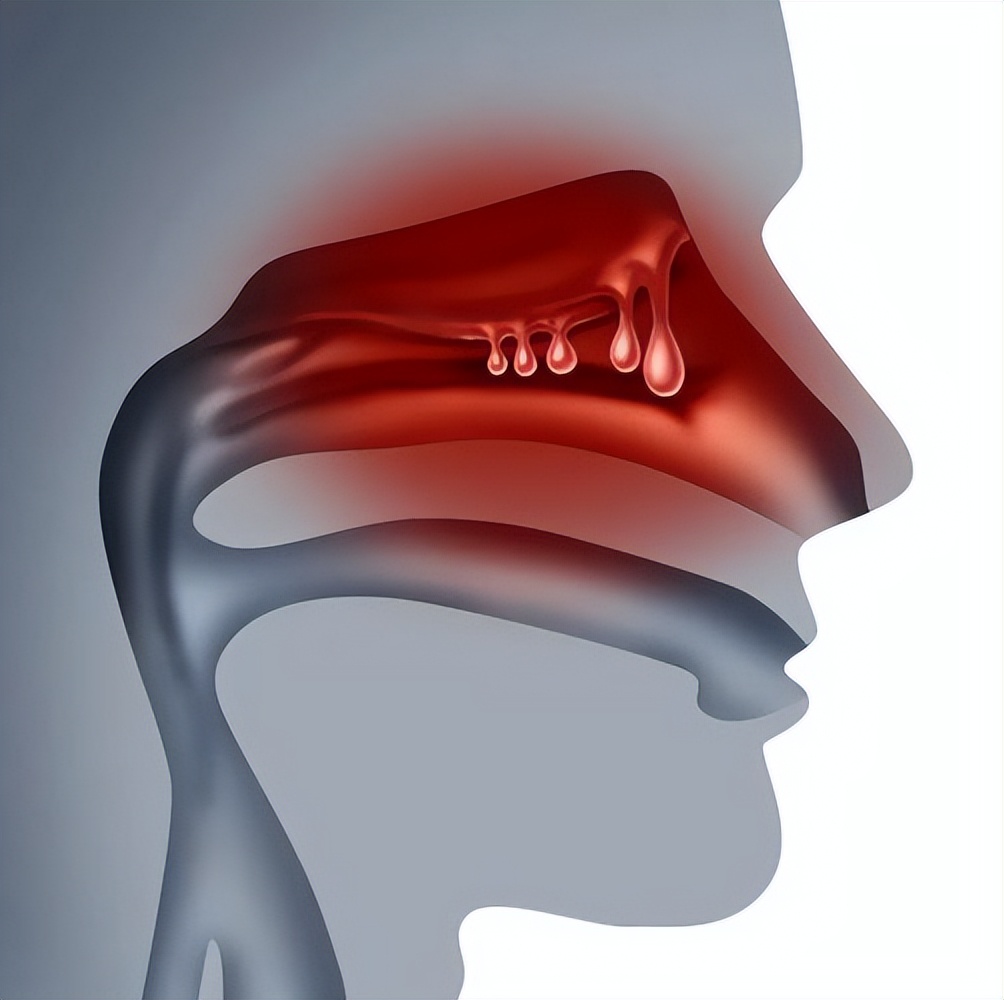

什么是鼻息肉?鼻息肉并非肿瘤,而是鼻腔或鼻窦黏膜长期炎症导致的水肿性增生,外观呈半透明、荔枝肉状,质地柔软。它们像"水袋"般悬挂于鼻腔,可单发或多发,逐渐侵占鼻腔空间,甚至蔓延至眼眶或颅底。

"隐形杀手"的生长逻辑· 炎症驱动:慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎是主要诱因,炎症因子(如IL-5)刺激黏膜增生

· 激素异常:皮质醇受体功能障碍导致局部炎症失控

· 遗传易感性:约30%患者存在基因突变(如NCF2、IL-5RA基因)

1. 早期预警信号

· 渐进性鼻塞:从单侧到双侧,夜间加重

· 嗅觉衰退:初期嗅觉减退,晚期可能完全丧失

· 鼻涕异常:持续黄绿色脓涕,伴有异味

· 面部压迫感:额部、面颊胀痛,晨起加重

2. 警惕"沉默的并发症"

· 视力危机:息肉压迫眼眶可致视力下降、复视(发生率15%)

· 睡眠窒息:长期张口呼吸引发睡眠呼吸暂停(风险增加3倍)

· 哮喘联动:50%的鼻息肉患者合并哮喘,形成"鼻-肺轴"炎症链

1. 炎症风暴的"三重打击"

· 慢性鼻窦炎:黏液潴留引发持续炎症,息肉发生率高达40%

· 过敏性鼻炎:IgE介导的过敏反应激活嗜酸性粒细胞(占患者60%)

· 阿司匹林不耐受:约1%患者因服用阿司匹林诱发严重哮喘和鼻息肉

2. 生活方式的"隐性推手"

· 空气污染:PM2.5浓度每升高10μg/m³,发病率增加18%

· 吸烟危害:主动吸烟者风险提升2.5倍,二手烟暴露者风险增加1.8倍

· 饮食陷阱:高盐饮食(每日盐摄入>8g)使复发风险增加3倍

3. 遗传与环境的"致命组合"

· 家族聚集性:一级亲属患病风险是普通人群的3倍

· 性别差异:男性发病率是女性的2倍,可能与雄激素水平相关

1. 诊断的"精准武器库"

· 鼻内镜检查:直接观察息肉形态,区分炎症与肿瘤

· 影像学检查:CT可显示息肉范围及鼻窦受累程度(敏感度95%)

· 过敏原检测:明确过敏源(如尘螨、花粉)指导脱敏治疗

2. 治疗策略的"组合拳"

药物治疗:

· 激素治疗:鼻用激素(如糠酸莫米松)可缩小息肉体积

· 口服激素:大剂量冲击疗法(如泼尼松0.5mg/kg/日×5-7天)缓解急性期症状

· 生物制剂:抗IL-5单抗(如美泊利单抗)使复发率降低60%

手术治疗:

· 功能性内镜鼻窦手术(FESS):切除息肉并开放窦口,复发率约30%

· 微创技术:等离子消融术减少组织损伤,住院时间缩短50%

· 综合管理:

· 过敏控制:免疫疗法可使复发率下降40%

· 鼻腔冲洗:生理盐水冲洗每日2次降低炎症因子浓度

1. 日常防护的"黄金法则"

· 环境控制:

· 使用空气净化器(CADR值>300m³/h)

· 定期更换空调滤网,减少尘螨滋生

· 饮食调整:

· 增加Omega-3脂肪酸摄入(如深海鱼、亚麻籽)

· 避免辛辣刺激食物(如辣椒、酒精)

· 生活习惯:

· 晨起用生理盐水冲洗鼻腔

· 避免用力擤鼻(可导致鼻窦气压伤)

2. 高危人群的"特别监护"

· 过敏体质者:

· 定期检测血清总IgE和特异性IgE

· 花粉季佩戴N95口罩

· 哮喘患者:

· 采用"鼻-肺联合管理"方案

· 定期肺功能检查(每3-6个月)

· 术后患者:

· 术后持续使用鼻用激素至少1年

· 每3个月复查鼻内镜防止复发

早期干预可使90%的患者恢复健康,而持续管理能将复发风险控制在20%以下。一次及时的就医,都可能成为挽救呼吸功能的关键。记住:健康的鼻腔,是通往美好生活的第一扇门。