在新中国成立以后,我国经历过三场较大规模的战争,虽说最后都取得了胜利,但是也付出了不少代价,个中也涌现出不少战斗英雄,当然也有在面对绝境的情况下向敌人投降的情况发生,这就是战争的常态。

在对越反击战中,曾经有一位连长在弹尽粮绝的情况下带领着全连二百余名战士向敌人投降,最后在回国以后被军事法庭判处十年有期徒刑,不少人认为他这种做法就是在苟且偷生,在他看来自己当年的做法却是保全了兄弟们的性命,出狱后其说的一番话更是耐人寻味,那么这个连长到底是谁?他出狱后究竟说了什么?

错判形势,被逼绝路

上世纪七十年代末期,越南不断的在我国边境搞起了小动作,面对着领土安全,中央军委决定派兵打击在边境对我国军民进行骚扰的越南军队,我军仅仅用了一个月的时间就取得了战场上的主动权,但是损失也是不少。

正当我军直捣长龙,向着河内进军的时候,中央军委下达了撤回军队的命令,这也就意味着对越反击战的目标已经达到预期,但是我军在撤离的过程中并非是一帆风顺,落败的越南军队并没有让我军可以顺利的撤退,他们在沿途进行埋伏设置了不少陷阱,这也使得我军在撤退过程中必须时刻警惕越南人的埋伏。

不过面对着别人有意设下的陷阱,即使你再小心也很难全身而退,在撤退过程中中招的部队并不算少,只是大部分时间里我军并不恋战,加上越南军队已经被打散,基本上不成气候,我军也得以顺利的撤回到边境以内进行整顿。

但是第五十军的150师448团则没有那么幸运,他们落入到了越南人设置的一个大埋伏当中,起初150师448团在接到正常的撤退命令以后也是迅速行动,按照命令,他们应该选择在大公路上进行撤退,一来大公路便于卡车行驶,增加撤退的速度,其次在这种大公路上面撤退视野比较好,也可以及时发现敌人的踪迹,相对来说在公路上撤退是比较保险的一种做法。

事实上150师448团是中央军委在对越反击战后期派去越南对残敌进行清剿的部队,一开始他们的行动是非常顺利的,在短时间内就清除了多批敌军的残余势力。

也许正是因为前期任务来的太顺利的缘故,以致于战士发生了松懈的情况,448团并没有遵从命令从指定的路线进行撤退,他们阴差阳错的选择了一条小路进行撤退,并且在这个过程中他们一边撤退一边扩大搜索范围,目的就是想立下更多的战功。

因此在撤退过程中,他们也不断的对周边沿路的涵洞进行爆破,企图把可能藏在里面的敌人无路可走,但是他们忽略了一点,对于隐藏在暗处的敌人,他们的一切都尽收在对手眼底,这显然是一个不明智的做法,448图案也就此暴露了自己的行踪。

1979年3月11日,在摸清了448团的套路以后,越军突然对其发起伏击,这显然是大大的出乎了我军的意料,本来一切都顺利的448团瞬间就感觉到了前所未有的压力,但是面对敌人的伏击,那也只能硬着头皮进行反击,不然的话将面临团灭。

面对着敌人集中火力的进攻,448团为了分散敌人的注意力,他们把战士们分成了两支小队进行应战,面对着比自己准备的更加充足,且对小路更加熟悉的越军,分开应战的448团再次选错了策略,他们错误的预估了敌人的兵力,因此并没有选择突围。

他们一边和对方进行周旋,一边用无线电请求救援,事实上,当时的越南军队并没有派出大量的士兵对我军这支部队进行围剿,他们只是来了一个加强营,如果我军进行突围,那么有很大机会是可以突围而出的,但是选择等支援,这就是一个策略上的错误,不但把随身携带的弹药个浪费掉,还把宝贵的时间也消耗掉了。

眼看着解放军已经逐渐的落下风以后,越军也意识到这支部队就是在等支援,为了在我军增援部队到来前彻底的消灭我们,越军当机立断,增派了一个团的火力来围攻448团,这下我军则进一步陷入了被动。

面对着越大越多的越南军队,448团2营这才意识到敌人在增加围剿力量,但是我军这边的援军迟迟没到,而且自己携带的弹药也已经不足以继续支撑下去,面对着这样的绝境,那就只能选择突围了,遗憾的是这时候突围最好的时机已经过去了,他们再一次选择了错误的策略。

弹尽粮绝,无奈投降

2营的这次突围并没成功,反而是增加了伤亡,不少战士的遗体也没能拉走,就在这时候,增援部队到了,他们是师部的1连和8连。

这时候越军已经打出信心来,他们凭借着对地形的了解程度,以及得当的战术运用,把448团和赶来的1连和8连一起打的抬不起头来,胜利的天平也逐渐的往越军这边倾斜。

面对这样的窘境,1连的连长率先带领着部队往外冲,但是结果可想而知,几乎全连被灭,最后仅仅剩下两个人活下来,面对着如此惨烈的情景,热血上头的8连副连长也不顾连长的劝阻,他带领着8连的部分战士支援2连,最终结果也不出意料,他们死伤惨重,没能冲出包围圈,只能退回来。

战场的激烈程度已经超乎了我们的想象,并且弹药也在一次次突围中消耗的七七八八了,如果继续战斗下去,那么8连剩下的两百余号人也不能活下去,是捍卫军人的尊严还是为了留下性命投降,这就成为了一个问题。

这时候已经被敌人逼到死角的8连士气也非常低落,战士们现在已经没有一个身上是没受伤的了,是和2连一样拼命耗尽最后一颗子弹光荣牺牲,还是苟且偷生,是时候做出决定了。

作为军人,为国牺牲理应是最高的荣誉,但是谁不是爹妈生的孩子,没有任何一位父母希望白发人送黑发人,8连连长在思考了一夜,经过一系列的思想斗争以后,他做出了最终的决定,那就是全连投降,而做这个决定的连长就是冯增敏。

面对着连长有带领全连投降的念头,两百余名战士一时间也是议论纷纷,他们中有人同意的,也有人表示反对的,甚至为了不投降还有想对冯增敏进行反抗的,但最终都被其他人制止了。

冯增敏还是带领着两百余人出来对越军投降,这一刻也成为了解放军的一个永远抹除不了的污点,而冯增敏的名字也成为了我军的耻辱,这次伏击战也成为了对越反击战中越军的为数不多的胜利。

回国后被军事法庭问责

而被俘后的8连在当了两个月的战俘以后,在1979年5月才在一次双方交换战俘的行动中回到了我国,家人们看到自己的孩子还活着当然是喜出望外,但是对于冯增敏来说,除了再次见到家人的喜悦以外,他的心情也异常复杂,因为他心里清楚,自己为了保全全连战士的性命而投降,接下来很可能会遭到军事法庭的追责。

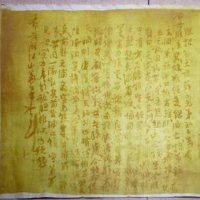

事情也像冯增敏想象中那样,在经过了短暂的亲人相聚的喜悦以后,他被告上了军事法庭,面对这法官铁证如山的证据和严厉的问责,此时的冯增敏也表现出了一丝丝无奈,在法庭上他也不断的诉说着当时战场的环境,面对着已经弹尽粮绝茄被逼到死角的8连两百余人,连全员自尽的弹药可能都不够了,除了投降又能做什么?

法官在听完冯增敏的描述,也得到了当时在战场上的448团和2连战士的证词确认以后,他们也沉默了,刚开始的连连责问也停了下来,冯增敏认为自己并不是怕死,他们最后时刻可以上去和敌人拼刺刀,但是敌人并不会给我们这种机会,毕竟对手弹药充足,一冲出去就是一阵扫射,自己手上的两百多条性命就这样消失是战场上最没意义的牺牲,况且这些战士都是十八二十岁的孩子,如果能保留性命,那么日后很可能可以为国家做更大的贡献。

法官最终虽然表示理解,但是按照相关的法律规定,这样的行为已经违法,必须接受法律的制裁,最终冯增敏带连投降的行为被法庭判处有期徒刑十年。

在这段时间里,他的家人当然也遭到了身边人的嘲讽,不过俗话说,针不戳到自己是不知道疼的,没有上过战场的人压根就不了解战场的残酷性,这也没什么可说的,从他出狱以后说的最多的话就是:“我很无奈”。

当然也有人是可以同情理解冯增敏的,面对着继续战斗必将是全员牺牲对战局起不到任何影响的情况下,白白送死的行为是否值得?仅仅为了维护军人的荣誉与尊严而放弃自己的家人父母的养育之恩这又是否正确?不过也有人说,军人死在战场上是最高的荣誉,父母把儿子上交给国家就应该做好这样的心理准备。那么在座的各位认为,冯增敏的这种做法到底是正确还是错误呢?