“知识改变命运”曾是无数农村家庭对教育的信仰。

然而,现实却往往残酷:

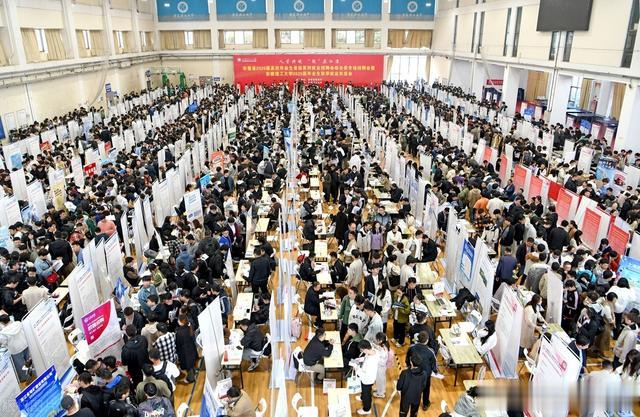

许多农村大学生在毕业后陷入职业发展困境,甚至被贴上“混得差”的标签。

这一现象的背后,并非简单的个人能力问题,而是结构性资源失衡与代际劣势累积共同作用的结果。

本文将从教育资源、社会资本、经济压力、文化适应与心理挑战四大维度展开分析,结合实证研究与真实案例,揭示农村大学生的生存困境与突围路径。

一、教育资源分配不均:输在起跑线上的“先天劣势”农村大学生的困境,早在基础教育阶段就已埋下伏笔。

基础教育差距:硬件与师资的双重匮乏农村学校普遍面临教师流失、设施陈旧的问题。以某中部省份为例,农村小学英语教师缺口达40%,音乐、美术等课程常由主科教师兼任。这种“瘸腿式教育”导致农村学生基础薄弱,尤其在逻辑思维、语言表达等能力上与城市学生差距显著。例如,北京大学2020级新生中,农村户籍占比仅为16.3%,而全国农村人口占比达36.1%。高等教育阶段的隐形门槛即便考入大学,农村学生仍面临“文化资本”的碾压。城市学生从小接触的夏令营、学科竞赛、国际交流等资源,塑造了他们的综合素质与视野。反观农村学生,往往因缺乏课外辅导和兴趣培养,在保研、科研项目竞争中处于劣势。某985高校调查显示,参与国家级科研项目的学生中,城市家庭背景者占比高达78%。数据印证:毕业院校层次的鸿沟根据《教育与经济》2014年研究,农村籍学生更多分布在非重点院校,而城市学生集中于重点高校。这种“学历分层”直接影响就业质量:中央/省级单位招聘中,城市籍毕业生录用率是农村籍的2.3倍。 二、社会资本缺失:无人托举的“孤岛困境”

二、社会资本缺失:无人托举的“孤岛困境”社会资本被经济学界称为“隐形简历”,而农村大学生在此领域的匮乏,成为职业发展的致命短板。

家庭支持的真空地带城市家庭可通过亲友网络提供实习内推、行业信息甚至创业资金,而农村父母往往连“简历优化”“职业规划”等概念都无从理解。一名农村博士坦言:“当我为是否读博犹豫时,父母只会说‘多读书总没错’,却无法帮我分析学术道路的利弊”。求职市场的“出身歧视”某招聘平台数据显示,同等学历下,农村大学生简历通过率比城市学生低22%。部分企业公开要求“城市户籍优先”,认为农村学生“缺乏商务礼仪经验”。更隐蔽的歧视体现在“校友资源”偏好上——金融、法律等行业高度依赖圈层文化,农村学生往往被排除在核心人脉网外。案例:关系网中的“玻璃天花板”2019年,某央企被曝“子弟优先”招聘潜规则:农村毕业生需笔试85分以上才能进入面试,而城市员工子女仅需60分。这种系统性排斥,将农村大学生挤压至低薪、低保障的次级劳动力市场。三、经济压力与思维局限:生存挤压下的“短视选择”农村大学生背负的不仅是个人发展压力,更是整个家庭的脱贫期望,这种重负常迫使他们做出“高代价决策”。

经济负担的连锁反应据统计,农村大学生助学贷款覆盖率超60%,毕业后人均负债4.2万元。为缓解家庭压力,许多人被迫放弃考研或选择高薪但无发展前景的工作。一名985毕业生坦言:“我本有机会进入科研院所,但父亲重病需要钱,只能去送外卖”。“过度节约”导致的机遇流失农村学生常因经济焦虑错过关键投资。某调查显示,62%的农村大学生拒绝参加需自费的行业培训,而城市学生此类投入年均超5000元。这种“生存型思维”使其在职场竞争中逐渐掉队。格局局限与自信缺失成长环境的封闭性,导致部分农村学生存在“自我设限”。例如,某互联网大厂HR指出:“农村毕业生很少主动争取管理岗,更倾向选择‘稳定’的技术岗位,即便后者晋升空间有限”。这种心态差异,进一步固化了职业分层。 四、文化适应与心理挑战:在城乡夹缝中的“身份迷失”

四、文化适应与心理挑战:在城乡夹缝中的“身份迷失”从乡土社会到城市文明的跨越,不仅是地理迁移,更是一场文化休克。

社交规则的隐性成本农村学生常因不熟悉城市社交礼仪遭遇排斥。某金融公司案例中,一名农村实习生因“敬酒时未双手举杯”被上司评价“不懂规矩”,最终失去留用机会。此类文化摩擦,在商务、公关等领域尤为突出。心理健康的隐形危机某高校心理咨询中心数据显示,农村学生抑郁倾向检出率达34%,显著高于城市学生的21%。经济压力、同辈攀比与身份焦虑交织,导致部分人陷入“拼命追赶却越落越远”的绝望感。案例:代际冲突下的自我撕裂一名年薪30万的程序员因拒绝资助弟弟买房,被父母斥为“忘本”。这种“反哺压力”使农村大学生陷入道德绑架,甚至被迫牺牲个人发展。结语农村大学生的困境,本质是发展权的不平等分配。

当城市孩子讨论“起跑线”时,许多农村青年仍在为获得一双“跑鞋”挣扎。

改变这一现状,既需要制度层面的正义补偿,也需要每个个体在认清现实后“向命运挥拳”的勇气。

毕竟,教育的终极意义,不是让农村学生变成“城市人”,而是让所有人都有权利选择自己想要的人生。

我们学校和家长在重视知识和技能的教育的同时,切不可忽略了对孩子做人和道德品行的培养,只有扎下做人的根,才能避免孩子沉迷堕落、走上邪路、违法犯罪,孩子才能真正成才! 传统优秀文化经典、好书《弟子规》、《太上感应篇》、《十善业道经》、《了凡四训》、《寿康宝鉴》、《百病寻源记》等;传统文化光碟巜圣贤教育改变命运》,是做人的根,是重中之重的经典和好书,值得用来教育孩子,受用一生。可在网上搜看,也可以在网上各种购物平台上购买并送到家。 孩子学了做人的道理,扎下道德品行的根,就会懂得因果关系(明因识果),知道干坏事、违法犯罪后,就会产生不好的果报,从而自觉断除恶因,避免恶报。这是从根本上解决问题。