1976年10月6日,一场政治风暴悄然酝酿。叶剑英深知此举关乎个人命运与国家未来,行动前夜,他秘密会见杨成武,提出关键问题。杨成武坚定地回应。

简短对话背后藏何政治博弈?叶剑英为何忧部队态度?杨成武何敢肯定回答?他们口中的“谁”是谁?这场无声战争将如何影响中国未来?

一、四人帮活动猖獗,导致国家陷入严重危机。

1976年1月8日,周恩来总理逝世,震撼全国。他毕生致力于新中国建设,终与癌症抗争多年后离世。此时,全国人民沉浸在哀痛中,而政治舞台上已悄然出现暗流涌动。

在上海,年轻工人黄水生为悼念周总理,自费购得三尺白布,书“八大字”,于人民广场旗杆缓缓升起,寄托民众哀思,不料此举掀起了一场风波。

人们聚于旗帜下悼念时,一群身份不明者猛然冲入,粗暴打断活动并殴打黄水生。众目睽睽下,黄水生被强行带离,哀思旗帜被扯下践踏。此景不仅在上海,北京、西安等地亦频发。

以江青、张春桥、姚文元、王洪文为首的一伙人,阻挠周恩来悼念活动,将北京悼念定性为反革命事件,并借此打击邓小平,指责其为幕后黑手,导致邓小平再次离开党中央。

叶剑英元帅对某势力行为不满,屡起争执。但该势力渐强,随即对叶剑英进行报复。不久,他被调至广州军区,丧失了中央决策权。

随着老一辈革命家遭受陷害,一股势力在党中央的影响力逐渐上升。他们于上海大肆装备民兵,组建武装组织,旨在与正规部队形成对抗。更为甚者,在毛泽东主席逝世后,某人物在中南海私设办公厅,直接干预各省市工作汇报,实质上剥夺了党中央的领导权。

此情形表明已隔绝党中央与地方联系,意图全面掌控国家。彼时,中国似陷混沌,政局动荡,国家未来充满未知。

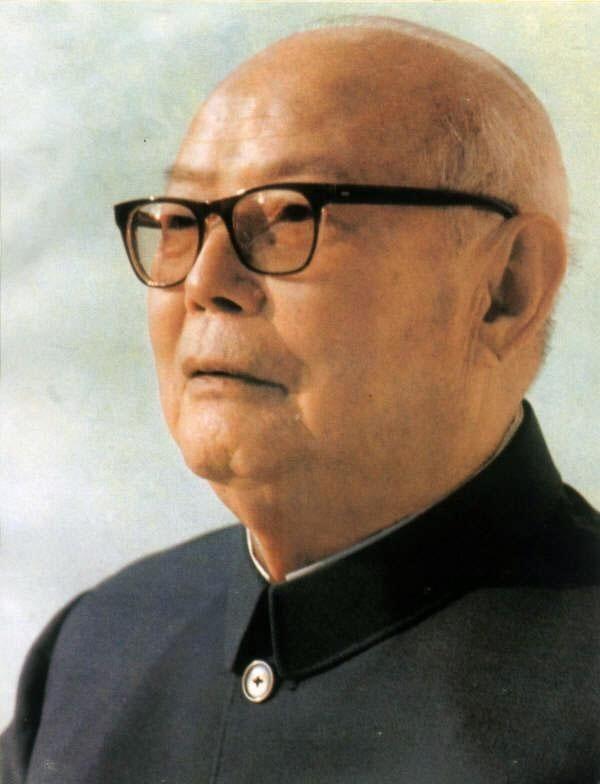

危急时刻,老革命家叶剑英元帅挺身而出。他获毛泽东主席高度评价:“诸葛一生唯谨慎”,此言既显其行事风格,亦预示其在历史关头之清醒果断。

叶剑英察觉“四人帮”猖狂,知国家危矣,决意担纲救国。为粉碎之,需筹备与支持,遂秘联高层,寻军队内可靠盟友。

关键时刻,叶剑英忆及老战友杨成武,曾任解放军第一副总参谋长,军中影响甚广。叶剑英深知军队态度对粉碎行动至关重要,遂决定先征询杨成武意见,探明军队真实立场。

二、叶剑英展现出坚定决心,并积极进行各项准备工作。

在中国历史的关键节点,叶剑英元帅重任在肩。1976年9月9日,毛泽东逝世,临终前虽无法言语,但以手势向叶剑英传达重要信息,彰显了对他的深度信任与托付。

叶剑英明白这手势背后责任重大。作为历经政治风暴的老革命家,他意识到毛主席逝世后,中国或面临严峻政局,“四人帮”野心显露,若不行动,国家将陷危境。

面对此境,叶剑英着手筹备。他凭军中威望,密联许世友、聂荣臻等资深将领,向他们分析政治形势,强调行动的紧迫性。

叶剑英同时在党内寻求支持,与华国锋、李先念等人深夜秘密会晤,商讨应对威胁之策,会面地点隐蔽,以防被对方眼线察觉。

此过程中,叶剑英彰显卓越政治智慧,明白粉碎行动需军队支持与党内共识,故巧妙运用人脉影响力,逐步扩大支持范围。

叶剑英的行动循序渐进,他首先与老同志商讨政治形势,再逐步在小范围内传播危害信息,增强人们采取行动的必要性认识。

叶剑英在此过程中强调保密,意识到计划泄露将致行动失败并危及参与者。他实施严密措施:深夜开会,参与者分路到达;重要文件由他亲自保管,绝不外托。

准备工作进行中,叶剑英构建起一个核心团队。该团队汇聚军队与党内要员,共商详细行动计划,全面预设各种情况及潜在反制措施。

准备期间,叶剑英冷静谨慎,深知行动关乎国家命运,不容失误。他反复斟酌每一步行动与决策,其态度感染团队,全员保持高度警惕与责任感。

尽管准备充分,叶剑英仍担忧军队态度,认为若军队偏向一方,行动将风险巨大。因此,他决定征询杨成武的意见。

杨成武曾任解放军第一副总参谋长,在军中影响力广泛,熟知内部情况,能准确判断军队态度。基于此,叶剑英于行动前夕,秘密约见杨成武,以明确军队立场。

此次秘密会面是行动的关键转折,杨成武的回答坚定了叶剑英决心,为后续行动提供了重要保障。最后一块拼图到位后,"粉碎"行动正式进入最终准备阶段。

三、军队的态度具有关键性,它直接影响着局势的稳定与发展,是决定胜负的重要因素,不容忽视。

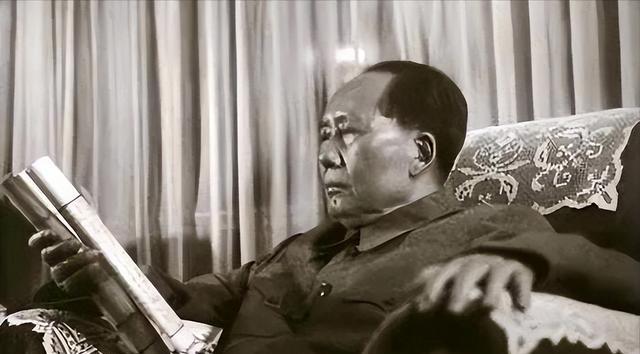

1976年中国政治舞台上,军队态度是关键。老将军杨成武历经长征、抗战、解放战争,军中影响广泛。其军旅生涯始自1927年南昌起义,曾任八路军一二九师副师长、四野参谋长等要职。

1959年,杨成武任解放军总参谋长,位居彭德怀之后。1965年,他因支持彭德怀受批判并被免职,但军中影响力未减,反而赢得众多老同志的同情与支持。

叶剑英鉴于杨成武在军中的特殊地位与影响力,于行动前夕秘密约见他。会面地点选在北京郊区一隐蔽院落,两位老将军均伪装后悄然到达。

会面时,叶剑英询问杨成武对军队态度的看法。杨成武回答:“军队忠诚坚定。”这既体现了他对军队态度的判断,也反映了他对自身在军中影响力的评估。

杨成武肯定回答因深入了解军情,虽离职总参谋长,仍与高级将领密切联系。他知晓,多数军队高层对某事极为不满。

文革期间,某人频繁插手军务,企图组建私人武装,遭军队高层反感。如在上海,其支持的造反派欲掌控上海警备区,被当地军队严词拒绝。

此外,杨成武为确保军队立场稳固,采取隐蔽措施,秘密联络军中有影响力的老同志,传达政治形势并暗示即将行动。老同志们虽不知具体计划,但都表达了对他的支持。

杨成武尤为重视北京卫戍区动态,其作为首都防卫核心,态度决定行动成败。他精心部署,确保卫戍区指挥权稳操于可信之人。

杨成武在军中实施了若干表面细微却至关重要的举措,如调整关键军事单位值班安排,确保行动时指挥权在握,这些精心布置为后续成功行动奠定了坚实基础。

杨成武不仅致力于高层工作,还通过多种途径向基层传达政治形势见解,虽未直接批评,却暗示局势问题需纠正。这种微妙的宣传,在军队内营造了不利的舆论氛围。

杨成武执行任务时高度警惕,深知计划泄露会致失败及生命危险,故采取严密保密措施:深夜会面,分路抵达,重要信息通过特殊渠道传递,避免常规通讯。

杨成武因细致工作,在叶剑英询问时给出了肯定回答,此回答坚定了叶剑英决心,并为后续行动提供了重要保障。

杨成武表态后,粉碎行动终获最后条件。叶剑英及其团队随即进入最终准备阶段,部署这场关乎中国命运的行动。

四、实施行动计划后,成功导致了“某组织”的覆灭。

1976年10月6日,北京秋意渐浓。这天成为中国历史性时刻,叶剑英元帅指挥下,一项针对“四人帮”的精心行动即将实施。

行动于当日下午3点启动,叶剑英召集中央警卫团负责人,下达密令:以特定名义软禁王洪文、张春桥、江青、姚文元,措辞巧妙避疑,确保“目标”无法联络或反制。

华国锋任国务院总理及中央党校第一副校长时,在行动中起关键作用。他借中央工作会议之名,将成员分散至各地,有效防止成员聚集,降低了行动风险。

行动执行精准如教科书。先软禁王洪文,因其军事背景强受特别关注。执行人员以合法名义入宅迅速控制,王洪文虽觉异样,但在武力威慑下未抵抗。

张春桥软禁过程顺利,他正在中南海会议室等待时,执行人员突然闯入并宣布软禁决定。张春桥欲质问,但随即被控制。

处理江青事宜颇为棘手,身为毛泽东遗孀,她在部分人心中地位特殊。执行人员入其住所时,明示依法行事以减少阻碍。江青激烈抗议并尝试联络外界,但在严控下均无果。

姚文元是最末被软禁者,"四人帮"中最年轻,对变故浑然不觉。执行人员入其办公室时,他正专注写作。闻需接受软禁,姚文元面露困惑,却未抵抗。

成员被软禁期间,叶剑英亦采取配套措施,首要控制重要通讯设施。北京主要电话线路及广播电台均由军队接管,避免其支持者通过这些渠道发布反制命令。

其次是控制关键部门,公安部、中央办公厅等部门负责人获特别指示,须严格执行中央命令,不得擅自行动,此举有效阻断了潜在支援途径。

同时,叶剑英调派北京卫戍区部分部队,于城内关键位置设警戒,以防反扑。此举既为应对突发情况,亦彰显中央决心于全国。

晚8时左右,行动致四人被软禁。叶剑英随即召集华国锋、李先念等中央领导开紧急会,会上他简述了行动概况,并提出后续工作计划。

会议决议即刻组建专项工作组,全面调查“及其拥趸”。并着手筹备向全党全军全国人民通报此重大事件。

接下来数日,全国多地纷纷表达支持中央决定的态度,众多省市党政军领导明确表态坚决拥护,此举强化了行动成效,标志着某时代已彻底终结。

10月14日,中共中央通告全国,宣告粉碎“反革命集团”的重大胜利,通报其罪行,并说明党中央行动的正当性和必要性。

随着通知发布,多年事态终结。中国历史翻开新篇章,预示着一个新时代的即将到来。

五、该事件具有深远的历史意义,并对后续发展产生了重要影响。

粉碎"的行动是中国政治斗争的一次重大胜利,也是历史进程的重要转折,其历史意义和后续影响广泛而深远。

此行动标志“文革”彻底终结。“文革”自1966年起,致中国经济受损,社会失序,众多知识分子和干部受害。其主要推动者覆灭,意味着运动失败。此后,中国开始拨乱反正,恢复社会秩序。

其次,该事件为中国改革开放奠定政治基础。"四人帮"倒台后,邓小平领导的改革派掌权。1978年中共十一届三中全会确立经济建设为中心,开启改革开放。若无此事,改革或推迟多年。

第三,此事件推动了中国政治体制规范化进程。行动者虽用非常规手段,但强调依党纪国法行事,为后世树立规范。此后,中国逐步建立党内民主、集体领导等制度,源头可追溯至此时期做法。

第四,该事件深刻推动了中国思想解放。&34;时期思想受禁,异议常遭批判。其倒台后,思想界空前活跃。1978年&34;讨论打破了束缚,为改革开放奠定了思想基础。

国际关系上,"执政期"中国外交封闭对抗,其倒台后转向务实开放。1979年中美建交,得益于国内政治变化。此后,中国与多国建交,为改革开放营造了良好国际氛围。

经济领域在"粉碎"后巨变。"时期经济停滞倒退,农业低效,工业受阻。"倒台后,中国启动经济改革。1978年小岗村农民试行"包产到户",1980年四经济特区成立,奠定经济腾飞基础。

文化教育领域在粉碎"后显著变化,高考1977年恢复成教育史重要里程碑,文艺创作复苏,新文学流派涌现,反映了对过往的深刻反思。

转型过程并非顺利。政治上,处理“四人帮”及其支持者成难题。1980年底至1981年初的特别法庭虽审判了主要当事人,但也引发了争议。

社会层面,"其伤害需长期愈合。诸多冤假错案待昭雪,众多知识分子与干部需重新安排。这些问题解决历程漫长复杂,至今仍有影响。

总体而言,“粉碎”是中国现代史的重要转折,终结动荡时代,开启充满希望与挑战的新纪元,影响政治、经济、文化、外交,塑造了当今中国。