明星婚姻崩塌背后的舆论狂欢与人性困境

当离婚声明成为流量密码:一场全民参与的社交狂欢

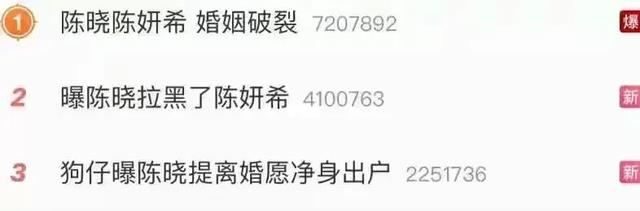

2025年2月18日的微博服务器,在陈晓陈妍希离婚声明发布的瞬间经历了堪比春运的流量冲击。

数据显示,相关话题在48小时内累计产生32亿阅读量,远超当年王宝强离婚案的28亿纪录。

在这场全民狂欢中,每个参与者都找到了自己的角色定位。

在这场舆论盛宴里,真相早已被解构成无数个平行宇宙。

财产迷宫与法律博弈:明星离婚的隐形战场

这种财产迷局的构建往往始于婚姻初期。

据天眼查数据显示,85%的明星夫妇会在婚后3年内进行资产分割,通过成立工作室、投资不动产、购买艺术品等方式实现资产隔离。

在这场没有硝烟的战争中,舆论战成为新的博弈维度。

舆情监测显示,该评论发布后,陈妍希的公众同情指数上升17个百分点。

情感罗生门中的集体记忆篡改

在这场全民侦探游戏中,每个细节都被赋予象征意义。

这种符号学狂欢背后,是现代社会的情感焦虑投射——当年轻人的婚恋意愿持续走低,明星婚姻就成了代偿性的情感消费产品。

值得关注的是,在这场舆论风暴中真正沉默的当事人。

当私人领域彻底公共化,连情感都成了待价而沽的商品。

吃瓜时代的伦理困境与媒介批判

在这场持续发酵的离婚事件中,某高校新闻系学生制作的《我们如何成为谣言传播者》深度报道引发学界热议。

流量至上的算法机制,则像永不停歇的造浪机。

某平台内部人士透露,明星离婚类内容的完播率是普通新闻的3.2倍,平台故意放宽此类内容的审核标准。

在这场全民窥私狂欢中,最吊诡的悖论在于:我们越是激烈批判明星婚姻的虚伪,就越饥渴地消费他们的隐私。

社会学家警告,这种集体性的认知失调正在消解公共讨论的严肃性。

结语:在废墟上重建理性的可能

当陈妍希摘下婚戒投入新剧拍摄,当陈晓在片场展露久违的笑颜,这场离婚风暴终将淡出公众视野。

但留下的思考不应随之消散:我们该如何在娱乐至死与理性思考间找到平衡?

当技术赋予每个人发声的权利,我们是否也该培养与之匹配的媒介素养?

或许真正的启示在于:明星婚姻的破碎镜像,照见的正是我们这个时代的集体焦虑。

这场全民围观的离婚大戏,终将在新的热点出现时落幕,但关于隐私边界、媒介伦理、公众理性的讨论,应该永远保持未完待续的状态。