《张震任总参作战部长时,见开国大将接站说:首长,这是折煞我啊》

1952年春天的北京站台上,一位身着军装的将军正在四处张望。突然,他看到站台尽头出现了一个熟悉的身影,那是一位身材不高但气度不凡的将领。看清来人后,这位将军立刻愣在了原地。这不是自己的老长官、当时的副总参谋长粟裕吗?他马上立正敬礼,脱口而出:"首长,你怎么亲自来接站,这是折煞我了!"这位将军就是刚刚被任命为总参作战部长的张震。作为一位从基层一步步走来的将领,他为什么会对自己的上级如此惊讶?这背后又有着怎样的故事呢?

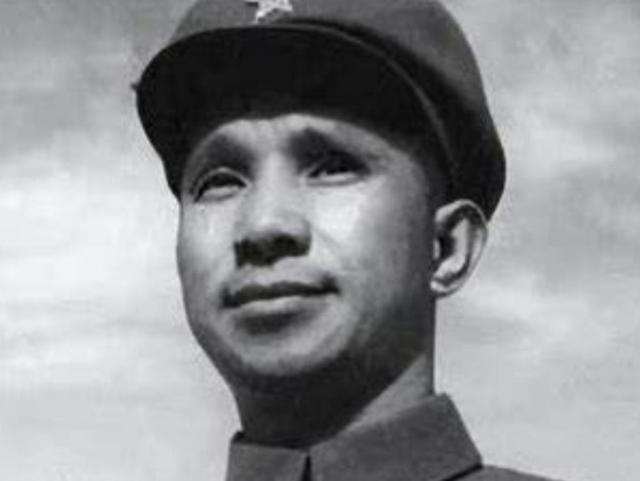

一、从红军战士到开国将军

1914年,张震出生在湖南省平江县一个贫苦农民家庭。原名张见生的他,16岁时便投身革命。1930年冬天,他参加了彭德怀领导的红三军,开始了自己的军旅生涯。在红三军团第5军服役期间,张震从一名普通战士逐步成长为一名基层指挥员。

1934年10月,长征开始前,张震已经是红三军团第5军的一名营长。长征途中,他随部队转战于湘、黔、川三省。在长征路上,张震经历了数十次遭遇战和阻击战。其中最惊险的一次是在四川某地,他带领全营官兵与国民党军展开激烈巷战。在敌我力量悬殊的情况下,张震采取了分散渗透的战术,带领部队成功突围,最大限度地保存了有生力量。

到达陕北后,张震被调任八路军第129师386旅的参谋。抗日战争爆发后,他在晋察冀抗日根据地参与了多次重要战役。1940年,张震参与指挥了著名的"百团大战",在这次战役中崭露头角。1942年,他被任命为第386旅参谋长,开始逐步接触更高层次的军事指挥工作。

1945年抗战胜利后,张震被调往华中军区。这是他军旅生涯的一个重要转折点。在华中期间,他历任第九纵队司令员兼政委、华东野战军第一兵团参谋长等职务。正是在这个时期,他遇到了对其军事生涯影响深远的粟裕将军。

在解放战争时期,张震参与指挥了多次重大战役。1947年的宿北战役中,他协助粟裕指挥部队,采取"四面包围、分割包围、重点突破"的战术,一举歼灭国民党军5个旅。1948年的鲁南战役中,他根据敌军调动规律,提出了诱敌深入的作战建议,为战役胜利作出了重要贡献。

尤其是在著名的淮海战役中,张震作为第一兵团参谋长,参与制定了多个重要战役计划。他提出的"运动歼敌"战术,成功地将国民党军队分割包围,为战役的最终胜利奠定了基础。

1949年5月,上海解放后,张震被任命为华东军区参谋长。在这个岗位上,他开始系统地总结战争经验,为新中国军队建设积累经验。1952年初,中央军委根据形势需要,决定调张震任总参谋部作战部部长,这标志着他从一线指挥员转向了更高层次的军事工作。

从一名普通红军战士成长为开国将军,张震的军旅生涯见证了中国革命的艰辛历程。他经历过长征的艰难跋涉,参与过抗日战争的浴血奋战,指挥过解放战争的重大战役。这些经历不仅锻炼了他的军事才能,也为他日后在更高岗位上的工作打下了坚实基础。

二、粟裕将军对张震的提携之恩

1945年秋,华中军区司令部会议室内,粟裕正在主持一次重要军事会议。会上,一位年轻的军事指挥员提出了关于部队战术部署的独特见解,这引起了粟裕的特别关注。这位年轻军官就是时任第九纵队司令员的张震。会议结束后,粟裕特意留下张震进行深入交谈,这成为两人亦师亦友关系的开端。

在华中军区期间,粟裕多次给予张震重要的作战任务。1946年初,张震奉命指挥部队在皖南地区开展游击战。面对地形复杂、敌情不明的情况,张震向粟裕请示作战方案。粟裕没有直接给出答案,而是引导张震分析地形特点和敌军部署,最终让张震自己得出结论。这种教学相长的方式,让张震在实践中不断提升军事指挥能力。

1947年春,华中军区面临国民党军队的重点进攻。在一次军事部署会议上,张震提出了利用运河水系设伏的战术构想。粟裕认真听取了这个建议,并在此基础上进行了完善,最终形成了著名的运河歼敌战。这次战役取得重大胜利,共歼敌一个师又一个旅,缴获大量武器装备。战后,粟裕在总结会上特别表扬了张震的战术眼光。

淮海战役期间,作为第一兵团参谋长的张震,与粟裕有了更多直接共事的机会。在制定作战计划时,粟裕经常与张震深入讨论战术细节。有一次,在研究如何应对敌军增援的问题时,张震提出了设置多重包围圈的设想。粟裕对这个想法给予肯定,并指出要注意各包围圈之间的协同配合。这个建议最终成为歼灭黄百韬兵团的重要战术依据。

1948年冬,在攻打徐州的关键时刻,张震负责协调各部队的进攻节奏。一天深夜,粟裕来到作战指挥部,发现张震仍在研究地图。粟裕没有打扰他,而是默默地在旁边观察。当张震发现粟裕时,立即汇报了自己对战局的分析。粟裕仔细听完后,对张震的作战考虑表示赞同,并提出了几点补充意见。

在上海解放后的军区整编工作中,粟裕多次向中央军委推荐张震担任重要职务。他认为张震不仅有丰富的实战经验,还具备系统的军事理论素养。1952年,当张震被任命为总参作战部部长时,正是粟裕多年培养的成果。

粟裕对张震的提携,不仅体现在军事指挥上的指导,还包括为人处世的教诲。在一次军事会议结束后,粟裕特意叮嘱张震:"打仗要讲究谋略,但更要爱惜士兵的生命。"这句话成为张震日后从事军事工作的重要准则。

从华中军区到淮海战役,再到新中国成立初期的军队建设,粟裕始终在关键时刻给予张震指导和帮助。正是这种持续不断的提携,为张震的军事才能提供了发展的沃土,使他能够在军事指挥岗位上不断成长。

三、张震在总参谋部作战部的重要贡献

1952年春,总参谋部作战部迎来了新任部长张震。初到作战部时,张震立即投入到紧张的工作中。当时,作战部面临着诸多挑战:战争经验的总结整理、部队训练体系的建立、军事理论的研究创新等多项任务亟待开展。

在作战经验总结方面,张震组织部门同志对解放战争中的重大战役进行系统梳理。他提出要以战役为单元,分析每次战役中的战术运用、指挥决策和经验教训。1953年初,作战部完成了《淮海战役作战经验汇编》,这份文献详细记录了战役中的重要决策过程和战术创新,为后期军事训练提供了宝贵资料。

为提高部队战斗力,张震在1953年夏天主持制定了《野战部队训练大纲》。这份大纲首次系统地规范了部队训练内容和标准,将战争经验转化为具体的训练要求。特别是在战术训练方面,大纲强调要结合实际地形进行演练,避免过于理论化的训练模式。

1954年,朝鲜战争结束后,张震组织作战部对志愿军作战经验进行总结。他特别关注现代化战争条件下的战术运用问题。在一次研讨会上,张震指出要重视防空作战和协同作战能力的培养。这些建议被纳入新修订的训练大纲中,对提高部队现代化作战能力起到重要作用。

在军事理论研究方面,张震提出要建立专门的研究小组。1955年初,作战部成立了战术研究室,专门研究现代战争特点和作战方法。研究室的工作成果《现代战术发展趋势》一文,在军内产生重要影响,为部队建设提供了理论指导。

作为作战部长,张震十分重视基层部队的实际情况。1956年,他多次带队深入基层部队调研。在某师实地考察时,他发现部队在山地作战训练中存在不足,随即组织修订了《山地作战训练手册》,增加了针对性更强的训练内容。

1957年,为适应现代化战争需要,张震主持制定了《机械化部队战术训练规程》。这份规程首次系统规范了机械化部队的训练要求,为我军机械化建设奠定了基础。在制定过程中,张震特别强调要注意与步兵协同作战的训练,这一观点得到了总参领导的高度认可。

1958年,张震组织开展了大规模的军事演习。这次演习首次采用了综合演练方式,将陆空协同、通信保障、后勤供应等要素融为一体。演习结束后,张震主持撰写了详细的总结报告,为后续军事训练改革提供了重要参考。

在担任作战部长期间,张震始终保持着严谨的工作作风。每份文件都要亲自审阅,每个重要决策都要实地调研。他经常强调:"作战部的工作直接关系到部队战斗力的提升,容不得半点马虎。"这种认真负责的态度,使作战部的工作质量得到了显著提高。

四、张震与粟裕的师生情谊

1959年初,北京军委大院的一间会议室内,张震正在向粟裕汇报作战部的工作情况。这已经成为两人多年来的固定活动。每次汇报,粟裕都会认真倾听,并不时提出建设性意见。这种亦师亦友的关系,在军委大院内广为人知。

在一次军事演习筹备会议上,张震提出了一个创新性的演习方案。这个方案打破了传统的单一兵种演习模式,提出要进行多兵种协同作战演练。当时有人对这个方案持怀疑态度,认为太过超前。粟裕在会上明确支持了张震的想法,并指出这符合现代战争发展趋势。在粟裕的支持下,这次创新性演习取得了显著成效。

1960年夏天,粟裕到某部队视察,特意邀请张震同行。在视察途中,两人就军队建设问题进行了深入交流。粟裕指出:"现代战争形势在变,我们的训练思路也要跟上时代。"这次谈话对张震后来主持制定新的训练大纲产生了重要影响。

在军事理论研究方面,张震经常向粟裕请教。1961年,张震主持编写《现代战术研究》一书时,多次邀请粟裕指导。粟裕不但提供了宝贵意见,还将自己多年积累的作战笔记借给张震参考。这本书出版后,成为军队院校的重要教材。

1962年初,作战部召开年度工作会议。会前,张震专程向粟裕汇报了会议议程。粟裕提出:"要把战争经验总结好,更要注意研究新型作战方式。"这句话启发张震在会上提出了"理论联系实际、传统结合现代"的工作思路。

两人的师生情谊不仅体现在工作中,也延伸到生活领域。1963年春节期间,粟裕邀请张震到家中做客。饭桌上,两人回忆起淮海战役期间的峥嵘岁月。粟裕说:"那时你提出的'多路突击'战术,现在想来还很有启发意义。"

在军队院校的教学改革中,张震多次征求粟裕的意见。1964年,当张震提出要在军校增设现代战争课程时,粟裕给予了全力支持。他不仅在军委会议上支持这个提议,还亲自为新课程的设置提供了具体建议。

1965年,张震组织编写《战役指挥艺术》时,特意请粟裕作序。粟裕欣然应允,并在序言中肯定了张震在军事理论研究上的成就。这本书的出版,标志着两人在军事理论研究上的又一次成功合作。

随着时间推移,两人的关系愈发深厚。1966年初,在一次军事会议休息时间,粟裕对张震说:"你现在的工作做得很好,但要继续努力,军事理论要更新,实践经验要总结。"这番话既是长官的指导,也是师长的期望。

这种亦师亦友的关系,不仅促进了军事工作的开展,也为军队培养人才树立了典范。粟裕始终以一个老同志、老战友的身份关心和支持张震的工作,而张震则始终保持着对老领导的尊重和感激之情。

五、粟裕对张震军事思想的深远影响

1967年至1976年期间,张震在军事工作中始终贯彻着粟裕的军事思想。这一时期,张震主持制定的多项军事训练改革方案中,都能看到粟裕军事思想的深刻影响。特别是在战术运用、部队训练和军事理论研究等方面,粟裕的影响尤为明显。

在战术思想方面,张震继承了粟裕"灵活机动、据敌制胜"的作战理念。1968年,张震在主持制定某集团军训练计划时,特别强调要培养部队的机动作战能力。这个训练计划中设置的多个战术科目,都体现了粟裕善于运用地形、巧妙设伏的战术特点。

1969年,张震在一次军事演习指导中,特别注重运用粟裕的包围歼敌战术思想。演习中设置的战役进程,充分体现了"内线突击、外线包围"的战术特征。这次演习结束后,参演部队普遍反映这种战术构想既有历史经验的借鉴,又符合现代战争特点。

在部队建设方面,张震坚持贯彻粟裕"重视基层、注重实战"的训练思想。1970年,他组织修订《步兵训练大纲》时,将粟裕在淮海战役中总结的战术经验转化为具体训练要求。新大纲特别强调了小分队协同作战和近距离遭遇战的训练科目。

1971年,张震主持编写《合成部队战术手册》,将粟裕对现代战争的预见性思考融入其中。手册中关于多兵种协同作战的内容,正是源于粟裕"重视协同、整体制胜"的作战思想。这本手册发行后,在军队院校中广泛使用。

在军事理论研究方面,张震继承了粟裕重视理论创新的精神。1972年,他组织军事科研人员开展现代战争特点研究,研究方向之一就是粟裕提出的"技术条件下的运动战"理论。这项研究成果后来被编入军队院校教材。

1973年,张震在军委扩大会议上作军事训练报告时,特别强调了粟裕关于"以战领训、训战结合"的思想。这个观点得到与会首长的一致认可,并被写入当年的军事训练指示中。

在对外军事交流方面,张震也充分运用了粟裕的战争经验。1974年,他在接待某国军事代表团时,详细介绍了淮海战役中粟裕指挥的典型战例,展示了中国军队的战术智慧。

1975年,张震组织编写《战役指挥艺术续编》,重点阐述了粟裕关于战役指挥的系统思想。书中详细分析了粟裕在重大战役中的指挥艺术,为军事指挥人才培养提供了宝贵教材。

到1976年,张震在军事工作中始终保持着对粟裕军事思想的传承和发展。他在一次军事理论研讨会上指出:"粟裕同志的军事思想既有深厚的实践基础,又具有强大的理论创新性,这对我们的军事工作具有持久的指导意义。"在此后的军事工作中,张震继续探索将粟裕军事思想与现代战争特点相结合的途径。

这种军事思想的传承,体现在张震主持的每一项重要军事工作中,也反映在他培养的众多军事人才身上。从战术运用到部队建设,从理论研究到人才培养,粟裕的军事思想通过张震的工作得到了继承和发展。

淮海战役时张震己是第三野战军参谋长了,没有第一兵团参谋长说法

先是三野副参长,后来陈叁任纵队司令员,张升任参座