毛主席的竹杖和钱学森回国,看似风马牛不相及的两件事,却在历史的某个节点上紧密连接在了一起。

竹杖不过是一根朴素的登山工具,钱学森却是一位改变中国命运的科学家,两者之间的交汇听起来像是天方夜谭。

但历史就是这样,充满了偶然,也充满了必然。

因为这根竹杖,一场跨国的归乡之旅悄然开启。

事情还要从1950年前后的美国说起。

当时的钱学森已经是世界著名的火箭专家,也是美国航空航天领域的顶尖人物。

然而,他的心却早已飞向了大洋彼岸的故乡。

新中国成立后,他收到了一封来自祖国的信件,邀请他回国主持航空工业建设。

这对钱学森来说无疑是天大的喜讯,但对美国来说却是个噩耗。

毕竟,这位掌握尖端技术的科学家一旦离开,对美国而言无异于战略上的重大损失。

于是,美国政府开始千方百计地阻挠他的归国计划。

他辞去了在美军的所有职务,将家中的物品打包成几个大箱,准备启程回国。

然而,就在这一切看似顺利的时候,美国方面突然以“涉嫌带走机密文件”为由扣押了他,并将他囚禁在特米诺岛。

经过调查,那些所谓的“机密”,不过是一些数学书籍和科学笔记。

显然,这是个莫须有的罪名。

被关押的日子极其难熬。

他被单独监禁,房间里的灯光每隔几分钟就闪烁一次,彻底剥夺了他的正常作息。

在这场无声的精神折磨中,钱学森迅速消瘦,体重骤减了十几磅,甚至一度失去了说话的能力。

后来虽然被保释出狱,但他的行动仍然被严密监控,每月都要向当局报到,还被禁止离开美国。

彼时的钱学森,内心的绝望可想而知。

祖国近在咫尺,却远如天边。

他思考着,等待着,寻求着回国的契机,而这个契机,竟然藏在一张报纸下面。

再来说毛主席的竹杖。

毛主席酷爱登山,每次外出视察或散步,总少不了一根拐杖的陪伴。

这根竹杖原本很普通,是他在一次登山时从杭州的农家取来的。

竹子本身并不名贵,造型也很简朴,但毛主席却对它格外钟爱。

这根拐杖后来成了他日常生活的一部分,甚至在接待外宾时也常常带在身边。

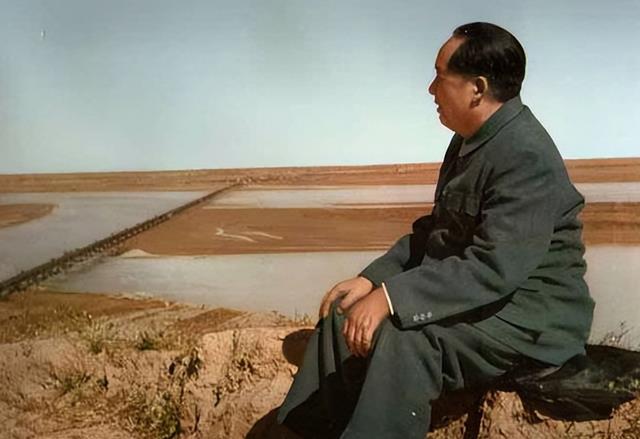

1960年代初,毛主席与陈叔通的一张合影在《人民日报》上刊登了出来。

照片中的毛主席手持竹杖,神情和蔼,而站在旁边的陈叔通则是一脸感慨。

这张照片,传递的不仅是毛主席的亲民形象,更是新中国领导人与老一辈知识分子之间的深厚情谊。

这张照片,几经辗转,竟然被垫在了钱学森订购的一份外卖的饭盒下面。

当他揭开饭盒的一瞬间,照片映入眼帘。

毛主席手中竹杖的朴素,陈叔通脸上的真诚,让钱学森的心猛地一震。

他想起自己与陈叔通曾有过书信往来,或许可以通过这位老朋友向祖国传递消息。

于是,他拿起笔,写了一封信给陈叔通,详细地描述了自己的现状和困境。

这封信辗转送到了毛主席的手中,成为钱学森归国计划的关键转折点。

毛主席看完信后,立即指示周恩来总理全力促成钱学森归国。

为了打破美国的限制,中国政府甚至提前释放了几名被俘的美军间谍,以此作为交换条件。

最终,经过长达五年的斗智斗勇,钱学森终于踏上了归国的航船。

当他走下船舷,双脚踏上祖国的土地时,内心的激动无法言喻。

他的回国,彻底改变了中国的航天事业,也成为新中国科技腾飞的起点。

回头看这段历史,你会发现,每一个看似不起眼的细节背后,都隐藏着巨大的意义。

如果没有毛主席的那根竹杖,也许就不会有那张合影;没有那张合影,钱学森或许就不会在绝望中看到希望。

而如果钱学森没有回国,中国的航天事业可能会推迟整整几十年。

有人说,历史是由大人物书写的,也有人说,历史是由小人物推动的。

但或许,历史更像是一个巨大的拼图,每一块看似微不足道的碎片,都在塑造着最终的画面。