声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文末已标注明确的文献来源以及截图,请知悉。

朱军与弦子的悲剧曾几何时,朱军被誉为“央视一哥”,其名声响彻全国。

朱军的主持风格深受观众喜爱,成为无数人心目中的明星。

然而,命运的转折出现在2018年,他因一起性骚扰的指控,被迫告别了自己的工作。

这一切的背后,皆因一名叫弦子的女生的恶性诬告。

弦子的真名是周晓璇,她以这次指控为契机,成功移居英国并获得了社会媒体的关注。

可以说,弦子借助这一事件快速上位,甚至被称为女权运动的代言人。

但与此同时,朱军却因此付出了巨大的代价。

Metoo运动的背景2017年,Metoo运动如火如荼地兴起,旨在揭露默默忍受性骚扰的沉默者。

这一运动鼓励受害者站出来,讲述他们的经历。

而弦子在这片运动浪潮中,发现了自己的机会。

她以朱军为目标,寻求捍卫自己的权利。

这其中的复杂性也让人不禁思考:受害者的声音才是关键,还是舆论的喧嚣才是拯救者?

当朱军在2018年12月2日走入法庭时,案件引发了广泛关注。

法院外,弦子的支持者们聚集,形成了巨大的舆论压力。

然而,在法庭上,朱军的胜诉,却未能改变人们对他形象的看法。

法庭的公正并未让朱军摆脱舆论的深渊。

因为,弦子不仅赢得了关注,还成为了中国Metoo运动的代表性人物。

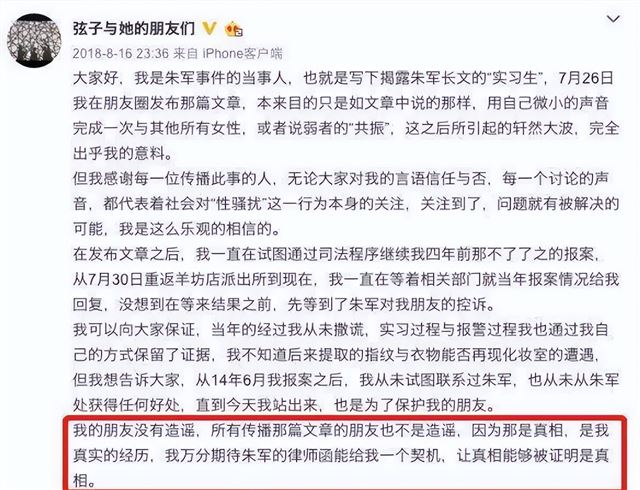

弦子在社交媒体上信誓旦旦地声称遭受了朱军的侵犯,她的说法迅速引发舆论热潮。

在舆论的推动下,朱军受到了巨大的压力。

弦子的描述中提到,自己在化妆室与朱军发生了令人发指的事件。

但事情的真相,远比弦子所构建的叙述复杂。

经过警方的调查,朱军被证实无罪。

警方对于弦子提供的证据,如其裙子上的DNA检测,得出了不予立案的结论。

而弦子所声称的“旁观者”并未出现在法庭的证据链中。

她原本的支持者却无法证明她的陈述。

对于法庭来说,舆论和证据之间的碰撞,成了这场官司的焦点。

弦子的一次次改口,让原本的事件变得扑朔迷离。

在此过程当中,谁是真正的受害者,舆论的倾斜和受众的选择又该如何解释?

法律与现实的割裂尽管法院裁定朱军胜诉,但他却无缘重返光辉事业。

这场官司的结局,像是一个巨大的讽刺:法律的判断并未给朱军带来应有的清白。

他被迫回到了生活的边缘,而弦子却依旧活跃于社交媒体,可以在任何时候重新发声。

即使法律已经证明了朱军的无辜,但在公众眼中,这场“性骚扰”的标签紧紧贴在他的身上。

在这场悲剧中,谁又能说真正的赢家是谁?

弦子愈发活跃,甚至借此建立了自己的女权形象。

与此形成鲜明对比的是,朱军则在无尽的沉渊中挣扎,试图恢复昔日的荣光。

这样的对比,是否让人感到心酸?

许多问题的留白朱军如今的生活过得并不如意。

他选择隐退,转而专注打造内心的平静。

在艺术中寻找自我修复,但他心中的阴影却难以抹去。

他曾是中国最受欢迎的主持人,如今却只能静待时间的流逝。

而弦子则凭借这一事件,获得了意想不到的成功与关注。

这让人不禁思考,在法律面前,舆论的力量究竟有多大?

当法律的胜诉与现实的舆论形成鲜明对比时,谁才是真正需要被拯救的?

在诸多不解的背后,朱军与弦子的命运纠缠在一起。

人们在探寻真相,但对于这场悲剧的理解,始终存在设备。

结语这一事件不仅仅是个人与个人之间的斗争,背后更是法律与舆论的深刻交织。

作为公众人物,朱军的生活被放大,无辜的代价沉重。

而弦子的身份转换揭示了一个不容忽视的事实:有时最强有力的武器,往往是舆论的能量。

这场风波给我们带来了反思,不只是对事件本身,还有更深层次的社会议题。

在追求正义的道路上,我们应该如何平衡真相与舆论的对立?

终究,何为正义,何为偏见,值得我们每个人深思。