1940年初春的西安城,空气中弥漫着战时的紧张与期待。国民参政会华北慰劳视察团的成员们正筹备着北上延安的行程,唯有梁实秋的公文包里藏着一份特殊的电报——中共中央明确表示欢迎考察团,却唯独对他关上了大门。

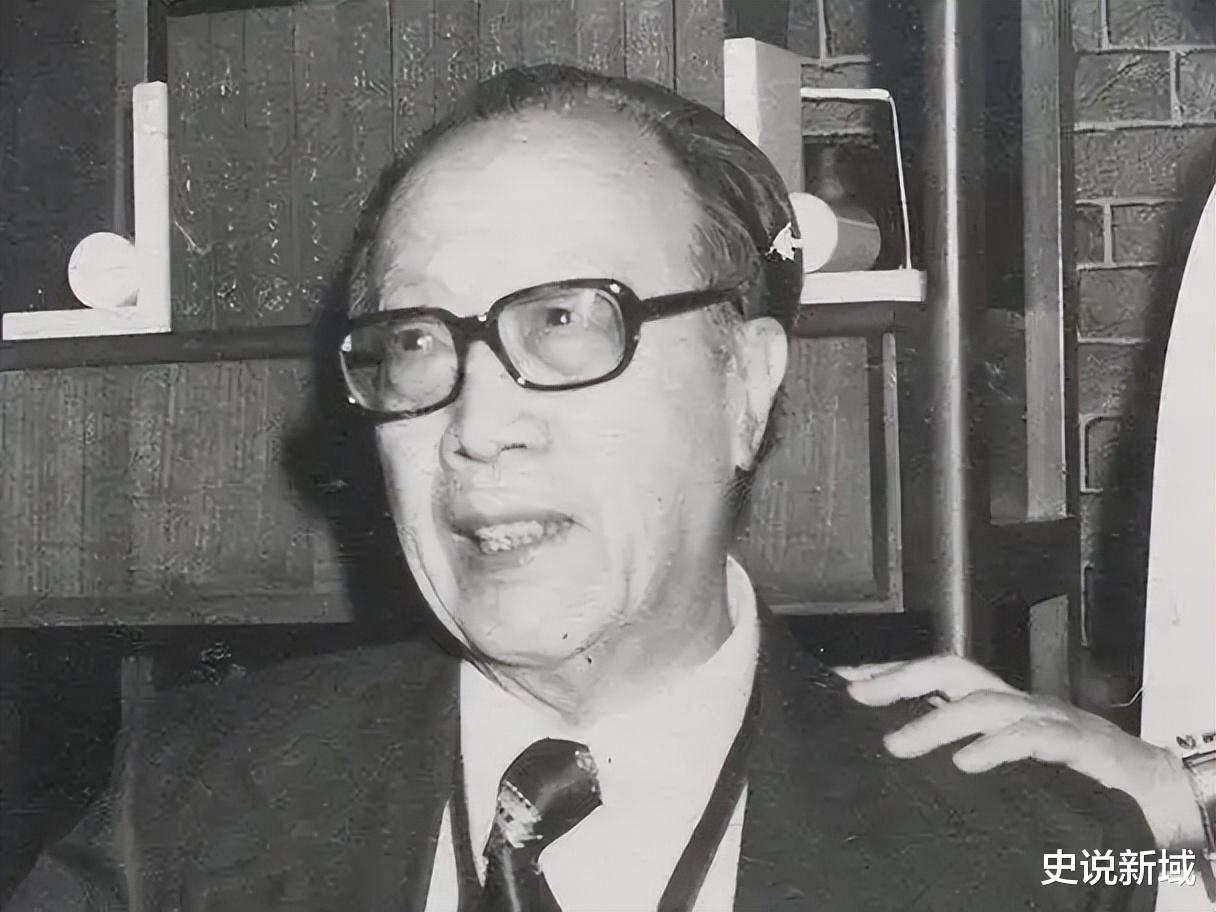

这位以翻译莎士比亚全集闻名的文豪,彼时既是国民政府要员,也是文艺界的风云人物。究竟是何等隔阂,让延安的窑洞对这位文化精英亮起红灯?

这场看似普通的访问禁令,实则折射出抗战时期思想阵线上的惊涛骇浪。

梁实秋在1938年冬天写下《编者的话》时,或许未曾料到这段文字会成为他政治生涯的转折点。作为《中央日报》副刊主编,他提出“抗战之外仍有生活”的观点,试图在硝烟中保留文艺的独立性。然而在全民抗战的炽热氛围里,这番言论犹如投向火堆的冰块——左翼作家群起攻之,将其定性为“抗战无关论”。

此时的延安却展现出另一番气象。毛泽东在窑洞里接见黄炎培时,纵论民主政治与历史周期律;丁玲、艾青等作家在宝塔山下书写战地诗篇;柯棣华、白求恩等国际友人不远万里奔赴这片红色热土。当梁实秋在重庆的沙龙里谈论莎士比亚时,延安的文艺工作者正用墙报、活报剧发动群众。这种反差,让这位留学哈佛的文人愈发渴望亲眼见证“红色乌托邦”的真实面貌。

梁实秋与延安的隔阂,早在1927年便埋下伏笔。他与鲁迅持续十年的论战,表面是文学理念之争,实质是两种世界观的对撞。当梁实秋在《文学是有阶级性的吗?》中强调永恒人性时,鲁迅以匕首般的杂文回应:“文学不借人,也无以表示‘性’,一用人,而且还在阶级社会里,即断不能免掉所属的阶级性。”这场论战随着1936年鲁迅逝世暂告段落,但其思想余波仍在延安激荡。

毛泽东在《新民主主义论》中明确将鲁迅定位为“文化新军最伟大和最英勇的旗手”,而梁实秋的“人性论”则被视作资产阶级文艺观的代表。1942年延安文艺座谈会上,毛泽东更直言:“像鲁迅所批评的梁实秋一类人,他们虽然在口头上提出什么文艺是超阶级的,但是他们在实际上是主张资产阶级的文艺。”这种定性,使得梁实秋尚未踏入延安,便已站在了红色文艺的对立面。

1940年的中国正处在抗战最艰难的相持阶段。汪伪政权在南京成立,日军对根据地实施“三光政策”,国民党掀起第二次反共高潮前夕。在此背景下,延安对知识分子的接纳标准愈发严格。梁实秋身兼国民参政员与《中央日报》要职的双重身份,使其访问自带政治敏感性。

毛泽东的拒绝绝非意气用事。同年3月,中央书记处发出《关于国民党区域共产党员参加国民参政会的指示》,要求“揭露顽固分子投降妥协的阴谋”。梁实秋作为国民政府文化官员,其“抗战无关论”已被视为消解抗战意志的言论。延安此时若接纳这样的人物,既可能动摇根据地军民信念,也可能给国民党制造宣传口实。历史学者金冲及在《二十世纪中国史纲》中指出:“这个决定体现了共产党在统战工作中原则性与灵活性的结合。”

值得注意的是,延安对“异见者”并非一概排斥。同年6月,华侨领袖陈嘉庚访问延安时受到热烈欢迎;1945年黄炎培与毛泽东的“窑洞对”更成千古佳话。两者的区别在于:陈嘉庚代表海外爱国力量,黄炎培属中间派民主人士,而梁实秋则被视作“带着花岗岩脑袋”的体制内文人。

这种区别对待彰显了共产党的统战策略:对中间派敞开怀抱,对顽固派划清界限。梁实秋事件发生后,《新华日报》发表社论强调:“真正的文艺必须与抗战结合,所谓‘与抗战无关’的论调,客观上有利于日寇的奴化政策。”这种定性将文艺争论上升至民族大义高度,既巩固了根据地思想阵线,也争取了广大文艺工作者的支持。

梁实秋终其一生未能踏足延安。1987年他在台北回忆往事时写道:“我与共产党之间,始终隔着一条看不见的鸿沟。”这道鸿沟,是阶级立场的分歧,是文艺观念的冲突,更是战时中国复杂政治生态的缩影。

1999年公布的中央档案馆电文显示,1940年1月23日毛泽东确实在给国民参政会的复电中亲笔加注:“梁实秋系顽固派文化人,不宜来延。”这份批示现存于中央文献研究室,成为研究抗战时期文化统战的重要物证。历史学者杨奎松在《中间地带的革命》中评价:“这个决定看似不近人情,实则维护了抗日民族统一战线的纯洁性。”

《毛泽东选集》第三卷(人民出版社)《二十世纪中国史纲》(金冲及著,社会科学文献出版社)《中间地带的革命》(杨奎松著,山西人民出版社)《梁实秋年谱》(宋益乔著,中国文联出版社)《延安文艺座谈会纪要》(中央文献出版社)《中国现代文学三十年》(钱理群等著,北京大学出版社)《国民参政会史料》(重庆出版社)《抗战时期文化运动史》(张宪文主编,南京大学出版社)