我依旧记得第一次去长春观的那场雨。

也是春天,2021年4月中旬的时候,万物透着一股清新的嫩绿,前往祖师殿的那段台阶两边的砖墙上布满了苔藓和野草。本来就新绿的它们,在雨水的浸润下,扑面而来的是水灵灵的朝气。

仔细瞅着叶子上的雨珠,你会发现,自己居然身处一个洁白无瑕的寂静世界里,山门外的车水马龙犹如消散的云雾,拨开了一个可以“修仙”的道场。

长春观是由丘处机的某个门徒,在元初的时候创建下的。哪个门徒呢?史料中并无记载,但丘处机的影响力已经在不断传播,长春观就是很好的例子之一,已有700多年的历史。

700多年后的某一天,春雨淅淅。安静的道观,令我心情舒畅。

也不知道是雨润心情,还是道观静心,漫无目的的走走看看,令我第一次在闹市中感受到“远山之境”的清幽古朴。道观的规模谈不上很大,但布局满整、有序,除了主要大殿建筑群,还有亭台楼阁与花木扶疏。

可能是赶巧了吧,我去得那一天,观里不见其他游客,偶见几个修行者,见面不语,相视一笑。真正接待我的是几只花狸猫,还有一只闲庭信步的公鸡。

它们一开始在元辰殿前,后来有两只跟着我去了 ,便就自个儿玩去了。大公鸡有点傲,挺着脖子在院子里走来走去,神态自若的样子,至今刻在我的脑海里。

所以,我一直很想趁着下雨的时候,去长春观赏赏那突然出圈的玉兰花。还想找回曾经的“远山之境”。

长春观的玉兰花,大概是在2023年火起来的,当时的网络宣传语为“武汉新晋顶流玉兰花”,现在依旧是“武汉顶流玉兰”。

刚出圈的那年2月——玉兰花盛开的那几天,道观的门口排起了一条长长的队伍,队伍之长令人很难不去好奇这观里头的玉兰花到底有多好看。

等我加入队伍,进入道观里的那一瞬间,这才反应过来:玉兰只是一个引子,时下年轻人对旅游的态度早已180度的转变。打卡寺庙、道观,是一种全新的体验。赏花拍照,烧香叩拜,怎么舒服怎么来。

不过,我在很多年前就已经体验过了。

只是我不烧香,也不拜,就喜欢在雨天的时候去转转,喜欢通过镜头去凝视世界。我越往深处,气氛就会越是幽静,深入自然的凝聚力也就愈发明显,万千智慧、万物之善都会在缝隙之中。当时的摄影老师还调侃我怎么年纪轻轻的有这种嗜好。

长春观的玉兰花只有7棵,主要集中在元辰殿前, 每逢花开的时候,树下站满了仰首的众生。

数字7,在道教文化里有好几层意思,或象征“道”的运行周期,如“七星”“七元”“七曜”等,或对自然规律的变化和转折,如《易经》中提到的“七日来复”。 我不知道,这里的七棵的是巧合还是偶然,但可以肯定的是,树下的人们并不在意。

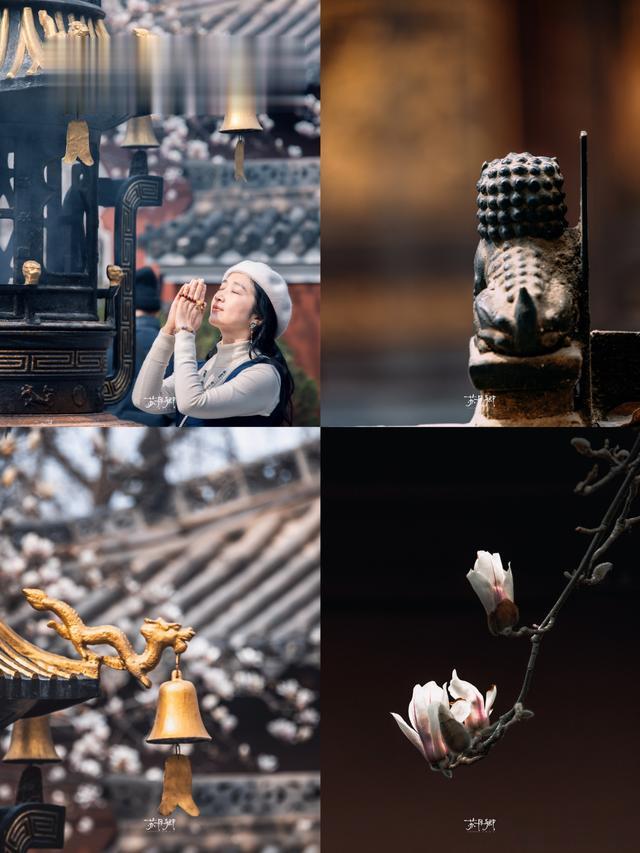

殿前中央的宝塔烟雾缭绕,两旁的几棵玉兰花开得正盛。我总觉得白玉兰有一股清冷的美,它不像桃花那般娇艳,也不似樱花如此繁复,白色花蕊中散发着与世无争的气息,犹如古画中飘来,吸引着树下人们人们往来憧憧,不断寻找拍摄机位和角度。

也吸引着我。

再来长春观拍玉兰花,已经是第三次造访了。热闹氛围正是春日盛景,但我未能如愿在雨天打卡。武汉的2月并不那么明媚,时常阴沉并伴有雾霾,即便是雨天,也总是不痛快。所以,难得碰上晴天,尤其是蓝天,花开的长春观就挤满了人。

于是我也逮个蓝天就来了。

看花,并不能只看花。这一点,我特别羡慕苏杭一带。花开的地方,要有古建陪衬,才能感受到中式美学的文气、雅气。 但武汉,并不那么具备。它自有别处的美。

长春观是个例外之一(宝通禅寺的秋日银杏、沙湖的曲桥荷花、东湖的五重塔樱花等都不错),红墙灰瓦白玉兰,具有700多年历史的道观一下子在人们的想象中变得“仙起来”。尽管现存建筑为明清重建。

但随着樱花的渐次开放(目前早樱已开),长春观的玉兰花即将谢幕,元辰殿前的热闹或许依旧,或许归于平静,但人们追寻美的脚步永远不会停止(下一个霸屏全网的,就是樱花了),或许这也是一种“道”。

我曾问自己,“道在何处”——在那个春雨漫漫的下午。

德是基础,道是升华。 “道”生成万物,又内涵于万物之中,“道”在物中,物在“道”中,万事万物殊途而同归,都通向了“道”。

那么,我的“道”在何处?

当时,我站在长春观的最高处,看着现代文明与古典建筑的交错,顿觉高楼大厦与山峰无样,往来车辆好似猛兽,人间喜乐悲欢正是一草一木。现如今,再看,玉兰花下依旧是喜乐悲欢的人间。