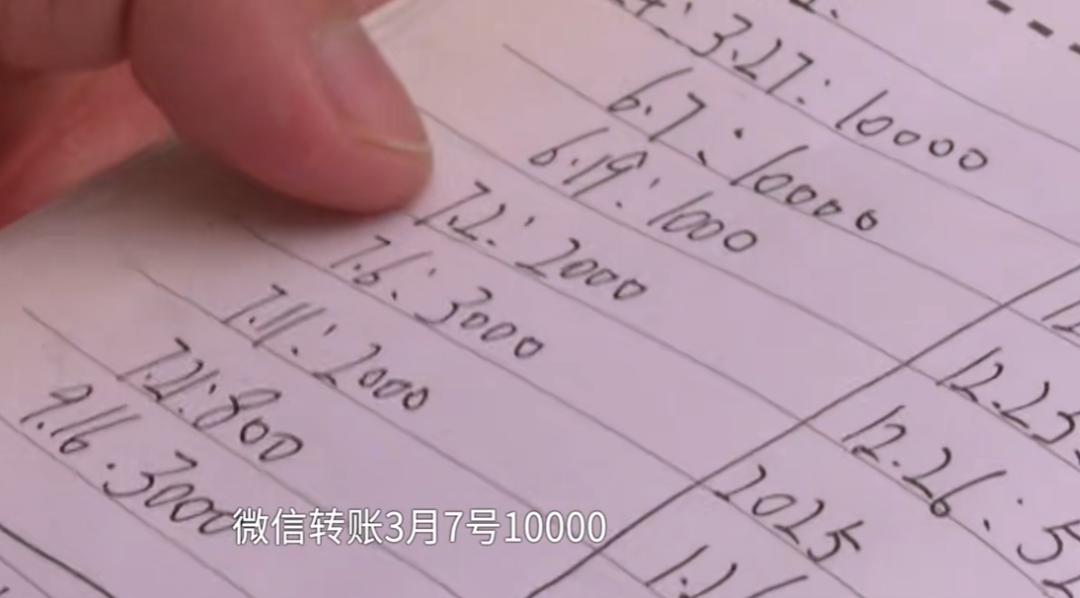

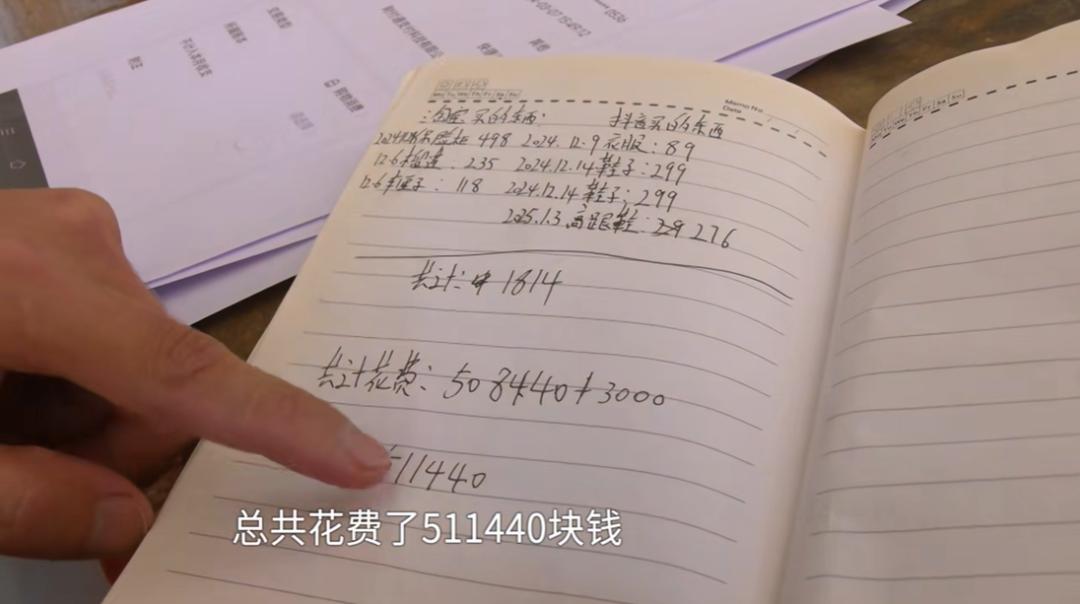

小王那个记满一元公交费的账本,活脱脱是部《恋爱成本核算手册》。这让我想起山东法院审理的案子,男生五个月给女友代付300多笔网购,连一个月60笔、一天10笔这种"购物车永动机"式操作都被法院认定必须还钱。但反观李女士说的"装修费都算进去",这就触碰了法律红线——装修属于男方婚前个人财产,根本不在返还范围。

现在的年轻人谈恋爱简直在玩"金钱版密室逃脱"。有人像游戏主播"胖猫"那样,给女友转账上百万结果人财两空;也有人学多益网络老板,给同居女友花3个亿最后被法院驳回诉求。这些案例都在告诉我们:大额转账记得备注"借款",送房送车最好签个"结婚保证书",不然分手时连法官都替你肉疼。

网友吵翻天的评论区里,藏着中国式婚恋的魔幻现实。支持小王的人喊着"扶贫式恋爱要不得",觉得订婚钱就该像彩礼一样退还;反对派则认为"恋爱不是投资",日常开销AA太伤感情。这种分歧就像天津法院说的,要区分"情感赠与"和"借贷关系",前者是风花雪月,后者是明码标价。

但现实往往更荒诞。有人分手后拿着聊天记录当证据,女方说"给我转8888就原谅你",这种带胁迫性质的转账就能依法追回;可要是转账写着"给宝宝买糖吃",法官也只能当撒出去的"狗粮"处理。就像小王那个"吵架就转账"的操作,在法律眼里这就是周瑜打黄盖——一个愿打一个愿挨。

看着这些狗血案例,我倒觉得现代人该学学"恋爱财商"。上海有个白领在恋爱初期就和男友签《消费公约》,规定5000元以上开支必须双方签字;杭州小情侣用联名账户存恋爱基金,既浪漫又理智。这些操作虽然少了点冲动,但至少能让分手时不至于变成"财务清算"。

法律终究治标不治本。就像小王妈妈说的"不心疼钱,心疼儿子",真正让人难过的不是钱,是曾经的真情变成冰冷的数字。或许我们该学学法国人的浪漫,分手时送支玫瑰说"爱过";或者像日本人那样,分手费明码标价写在婚介合同里。毕竟,与其让法官当"爱情会计",不如开始就把账算在阳光底下。

看完这些案例,我突然觉得老祖宗"门当户对"的婚恋观有点道理。不是说非要家财相当,而是两个人的金钱观要在一个频道。下次谈恋爱,不妨先来场"财务披露":你能接受多大额的赠与?要不要签恋爱消费协议?毕竟在这个扫码支付的时代,连分手都要讲究"支付礼仪"了。