1952年11月5日的上甘岭,597.9高地上空漂浮着混合硫磺与血腥的硝烟。19岁的胡修道趴在弹坑边缘,耳朵被震得嗡嗡作响,他能清晰听见自己剧烈的心跳声——这竟是他人生中第一次真正面对敌人。

三天前,这个来自四川金堂的农家少年还跟在班长李锋身后学习投弹技巧。此刻,他右侧躺着陷入昏迷的战友滕土生,左侧是被弹片削去半个头颅的班长遗体。美军第7师的冲锋号角在山谷回荡,胡修道颤抖的手指摸向腰间,那里只剩下最后一颗手雷。

"轰!"

突然的爆炸声让胡修道本能地缩进战壕。他永远记得这个时刻——晨光穿透硝烟的瞬间,二十多个钢盔在阵地前沿晃动,美军士兵呈扇形包抄上来。这个入伍仅三个月的新兵不知道,接下来的六小时将创造朝鲜战场单兵歼敌的最高记录。

第一波敌人逼近到三十米时,胡修道突然想起班长教他的诀窍:把手榴弹引信在钢盔上磕一下再扔。五枚手雷在空中划出抛物线,其中三颗凌空爆炸,弹片像死神的镰刀横扫山坡。冲在最前的六名美军应声倒地,后面的士兵慌忙寻找掩体。

"咔嗒"

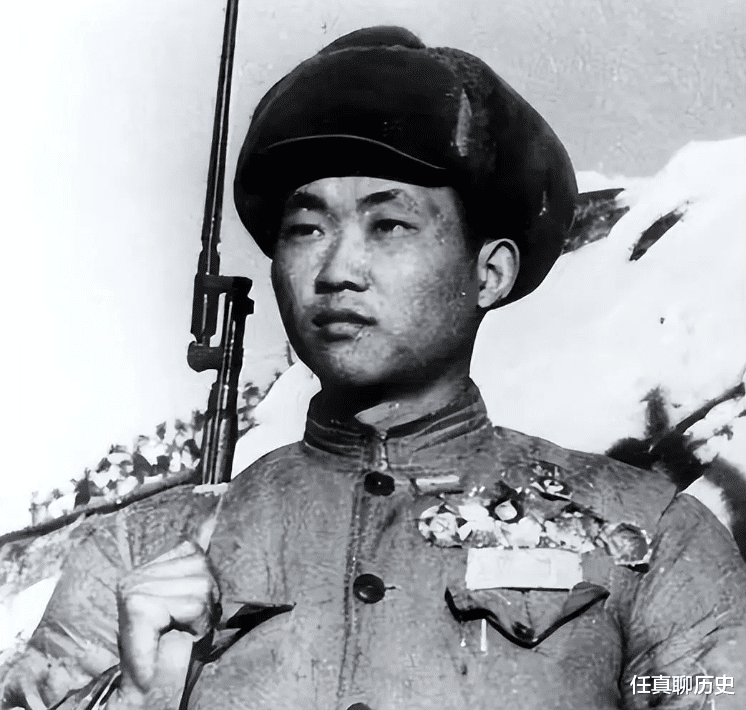

M1步枪上膛声在右侧响起,胡修道猛然转身,正对着黑洞洞的枪口。千钧一发之际,他抓起爆破筒横扫过去,钢制枪管重重砸在美军下颚。这个瞬间的搏斗被战地记者拍摄下来:照片里满脸血污的少年双目赤红,破碎的军装露出缠满绷带的左臂。

随着太阳升高,美军的进攻愈发疯狂。胡修道在三个阵地间来回穿梭,收集到37枚手雷和两挺转盘机枪。当第8次冲锋被打退时,他右腿已嵌着三块弹片,军用水壶被打穿两个弹孔。最危急时刻,他用缴获的BAR自动步枪连续点射,将摸上阵地的四名喷火兵击毙在堑壕边缘。

下午三时,美军改变战术。六辆谢尔曼坦克掩护两个步兵排发起强攻,燃烧弹将阵地烧成火海。胡修道滚进防炮洞时,后背衣服已烧出破洞。他突然发现坑道里藏着五箱82毫米迫击炮弹,一个疯狂的念头在脑中闪现。

当坦克履带碾压过战壕边缘时,这个浑身是伤的少年抱着炮弹从侧翼跃出。他像猎豹般扑向领头的坦克,将炮弹塞进履带与主动轮间的缝隙。惊天动地的爆炸中,瘫痪的坦克堵死了后续装甲车的进攻路线。

暮色降临时,增援部队终于赶到。战士们看到终身难忘的场景:方圆五十米的阵地上散布着280余具敌军尸体,浑身是血的胡修道正用刺刀撬开最后一箱手榴弹。他驻守的3号阵地前,七道铁丝网全被尸体压垮,烧焦的沙土里嵌着上千枚弹壳。

战后清点发现,胡修道单日投掷手榴弹、手雷、爆破筒共计203枚,打光3挺机枪的27个弹盘。军械员在阵地上找到11支打光子弹的步枪——每支枪的枪管都烫得能点燃烟卷。军医从他身上取出32块弹片,最危险的一块距离心脏仅两厘米。

这个奇迹的背后是科学的战术运用。胡修道独创的"移动火力点"战法,通过在不同阵地间转移制造多人驻守的假象。他精准计算手雷爆炸时间,创造出"空炸""地炸"结合的立体杀伤区。当美军使用烟幕弹时,他凭借听觉判断敌军方位,用机枪进行覆盖射击。

2010年,美国陆军战争学院将这场战斗编入经典战例教材。当年的参战老兵威廉·约翰逊在回忆录中写道:"我们以为面对的是至少一个加强排,没想到无线电里传来消息——对方只有个刚成年的中国士兵。"

胡修道晚年接受采访时,总爱摩挲着那枚金星奖章:"真正了不起的是那些没留下名字的战友,我的命是班长用身体挡手雷换来的。"2010年,人们在老英雄的遗物中发现染血笔记本,泛黄纸页上工整写着280个"正"字——每个笔画代表一个被永远留在上甘岭的侵略者。

这场惊心动魄的阻击战,不仅创造了战争史上的奇迹,更彰显了中国军人超乎寻常的勇气与智慧。当和平年代的我们仰望上甘岭方向,依然能听见历史深处传来的回响:那是年轻战士用热血谱写的英雄赞歌,是中华民族永不屈服的钢铁意志。

共和国最能打的一批人,称之为全员战神不为过!