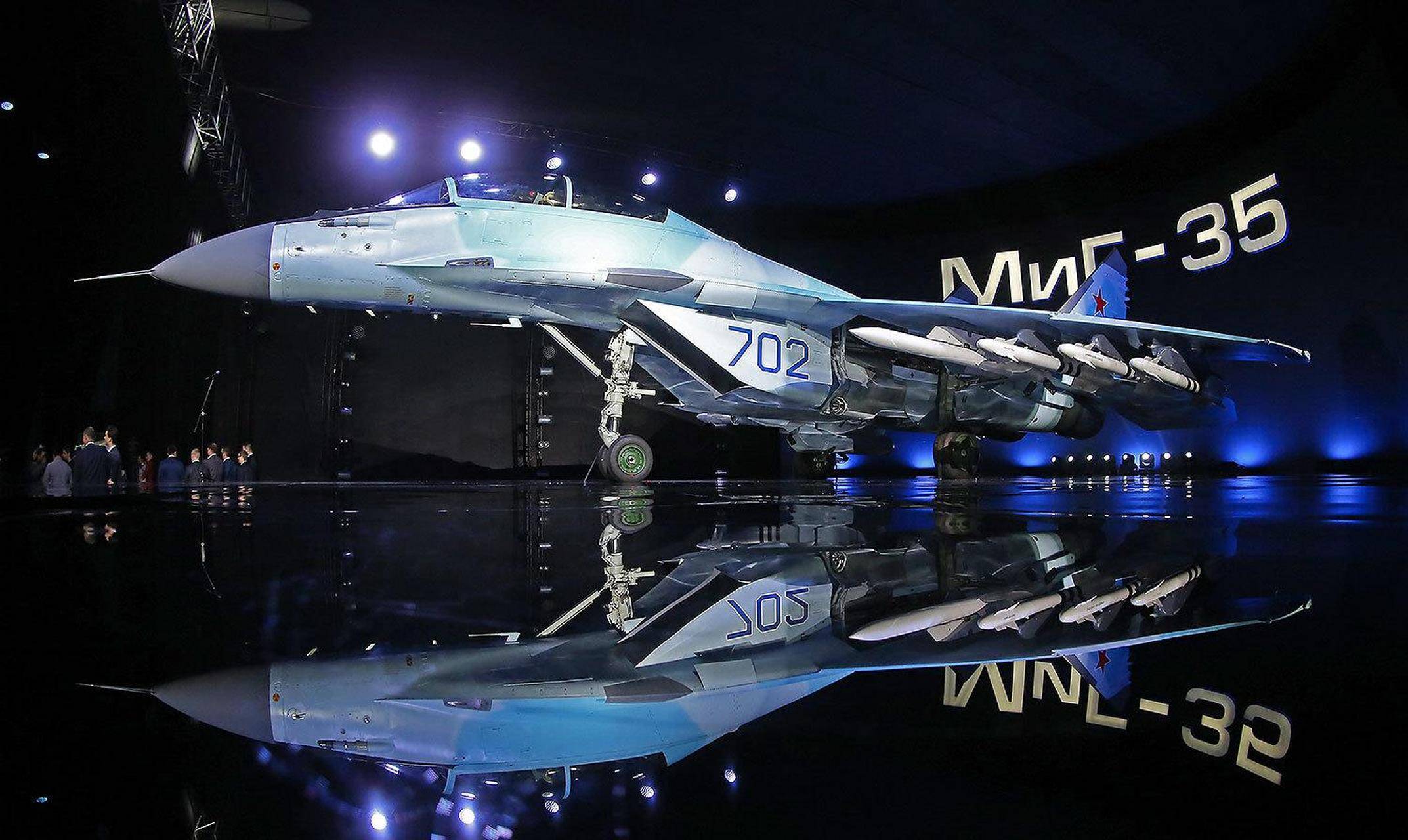

历史总是充满黑色幽默的轮回。就在全球军事观察家们以为"米格"这个传奇品牌即将湮没在历史尘埃中时,俄乌战场上的硝烟竟意外为米格-35战斗机照出了一线生机——根据俄罗斯联合飞机制造公司负责人斯柳萨尔的最新表态,这个曾被戏称为"机场保安"的战机型号,或将迎来50架量产订单。

一、从云端到泥潭的坠落轨迹 说起米高扬设计局,老军迷们无不唏嘘。这个曾用米格-15在朝鲜战场横扫千军、凭米格-21创下产量吉尼斯纪录的航空巨头,在新世纪却活成了军工界的"破落户"。当年令北约闻风丧胆的米格-29,如今沦落到航展解说员都要特意强调"我们改进了航程"的窘境。

米格-35的研发史堪称一部尴尬连续剧。2007年首飞时,俄方曾夸下海口要打造"四代半全能战机",结果十年间只卖出24架,其中还有6架被退货。2017年印度126架军购大单的流产,更让米格-35沦为国际军火市场的笑柄。用某中东采购官员的话说:"买它就像买辆跑车却只能绕加油站兜圈。"

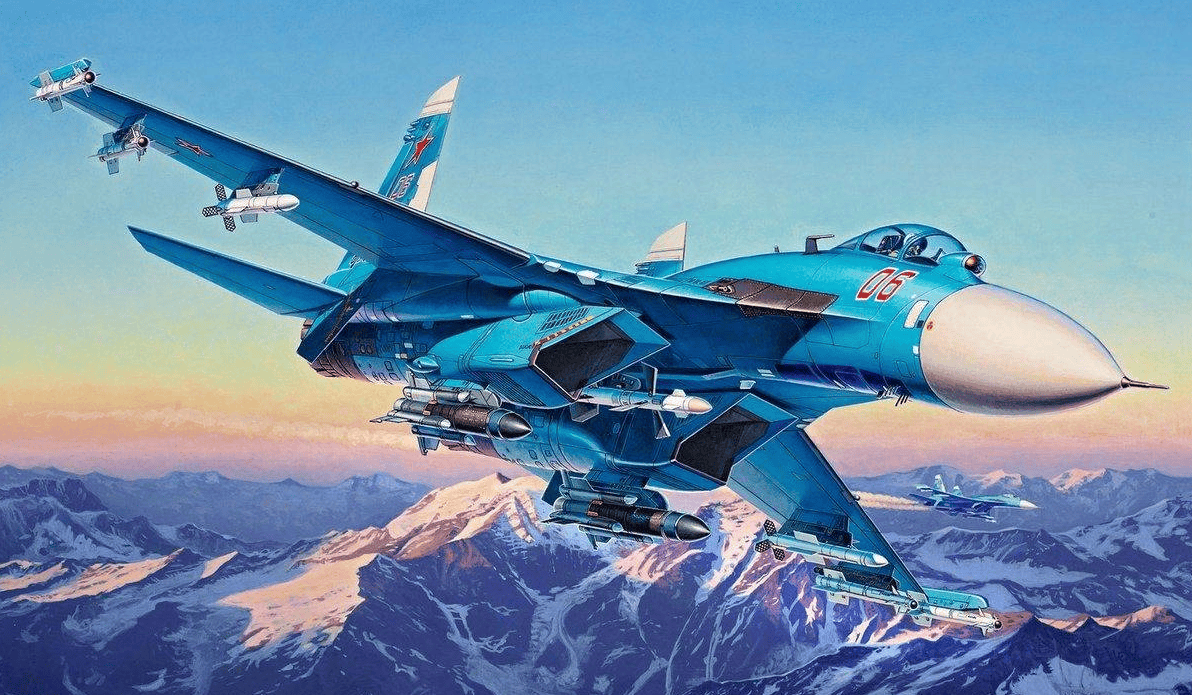

二、战场需求的逆向倒逼 俄空天军三年折损200余架战机的残酷现实,意外撕开了米格系战机的生存裂缝。观察北约卫星监测数据会发现,俄军现役的苏-35、苏-30SM虽然性能卓越,但在执行近地支援、前线侦查等"脏活累活"时,每小时2.5万美元的运营成本着实让人肉疼。

这时候,每小时飞行成本仅1.2万美元的米格-35突然有了性价比优势。就像俄军工专家伊万诺夫说的:"当你的重型战机在机库排队等零件时,能随时升空的轻型战机就是救命稻草。"这种"降级消费"现象,在俄军装备体系中正愈发明显。

三、技术困局中的挣扎突围 不过要说米格-35就此翻身,恐怕连设计局总师自己都不敢全信。这款脱胎于米格-29的改进型,航程虽从1500公里提升到2000公里,但在乌克兰战场动辄需要覆盖400公里纵深的现实需求面前,仍显捉襟见肘。更别提其搭载的Zhuk-A雷达,实际探测距离比宣传数据缩水了30%。

最要命的是产业链的断代危机。位于卢霍维齐的米格装配厂,生产线已闲置多年。有内部人士透露,现在能完整组装发动机的老师傅,全厂凑不出十个。这种"既要马儿跑,又要马儿不吃草"的困境,让所谓的量产计划充满变数。

四、国际军贸市场的生死棋局 放眼全球军火市场,米格-35的处境堪称四面楚歌。东边有我国歼-10CE用霹雳-15导弹画出300公里杀伤圈,西边瑞典的鹰狮E2靠着"即插即用"的模块化设计狂揽订单。就连俄自家兄弟苏霍伊,也拿苏-75"将军"隐身战机来抢饭碗。

但戏剧性的是,受制裁围困的俄罗斯军工,现在反而需要米格-35这种"低配武器"来维系出口命脉。就像开在奢侈品街区的十元店,虽然格格不入,却能满足特定客户需求。有消息称,伊朗、缅甸等国已开始接触洽谈,毕竟对这些国家来说,"能飞"比"飞得远"更重要。

五、50架订单背后的战略隐喻 斯柳萨尔放出的50架采购风声,本质上暴露着俄军工体系的深层危机。当我们细算账目:50架米格-35约需30亿美元,这笔钱要是用来买苏-57隐身战机,连10架都凑不齐。这种军备采购的"消费降级",恰似给重病患者注射止痛剂——治不了本,但能续命。

更值得玩味的是俄军内部的态度分化。支持派认为轻型战机在无人机时代仍有存在价值,反对派则痛批这是"用21世纪军费养20世纪武器"。这种争论背后,折射出的是大国军工转型的集体焦虑。

结语: 站在2025年的时空节点回望,米格-35的沉浮史恰似一面棱镜,映照出传统军工巨头的转型阵痛。当战争形态向智能化、无人化演进时,那些曾引以为傲的机械美感,正在变成束缚创新的钢铁枷锁。或许正如《简氏防务》评论的那样:"米格-35的复苏不是胜利宣言,而是传统空战模式最后的挽歌。"

(声明:本文内容基于公开资料梳理,观点仅代表作者个人见解,不构成任何投资或决策建议。)

机场保卫者

35已经和29已经是完全不同的飞机了

诈尸而已,

本就腿短还搞个双座,莫名其妙

米格35怎么拍,都土里土气,也不知是工艺问题还是涂装问题

米格传奇,只能是传说了。[笑着哭]