在蓝玉案中,蓝玉只是一个“导火索”,蓝玉的死不能说冤,只能说在当时的背景下处理得过当了,真正冤屈的,是在蓝玉案中被牵连的另外两个重要开国大臣,颖国公傅友德,宋国公冯胜。

为什么说蓝玉不冤呢?

因为他的确是犯事了,而且事情还不算小,比如他强行带着士兵冲击自己国家的关卡,校长行为堪称前无古人,再比如他私自“私”(男女行为)元帝的妃子,没有经过朱元璋的赏赐,在朱元璋以元为正统的情况下,他擅自侵犯前朝皇帝后宫,这就是僭越。

但又为什么说蓝玉因为这些事被处死处理太过了呢?

随着明朝开国的将领们老的老,去世的去世,蓝玉在洪武后期反而成为了“黑马”级别的人物,虽然蓝玉姐夫是常遇春,可在大明建立前后,蓝玉是没有什么影响力的,真正让蓝玉崛起乃是朱标“监国”对他的扶持,所以蓝玉一直被视为朱标的“班底”。

洪武后期,蓝玉彪悍的战争风格,追击了好几次元朝流亡政府,更是巧妙地打击草地的侵略势力,所以蓝玉在当时是很重要的,他的作用、功绩相比他犯下的错来说,并不需要“处死”,因为得不偿失。

因此从蓝玉案中再去看冯胜、傅友德被牵连的事情,就会显得蓝玉案看似很冤枉,正如《明史》中的一句:

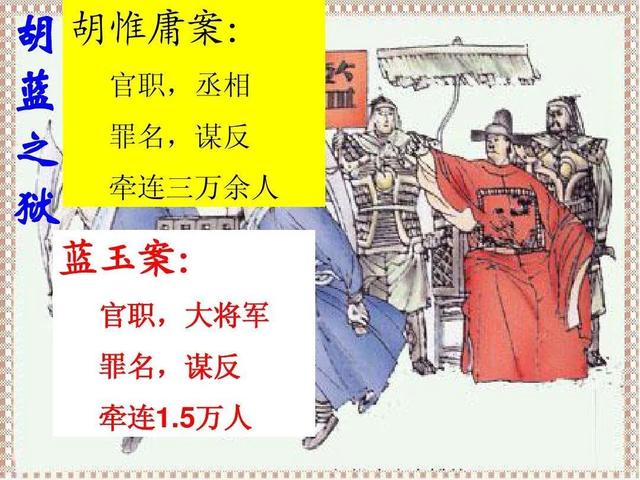

“蓝贼为乱,谋泄,族诛者万五千人。自今胡党、蓝党概赦不问。”胡谓丞相惟庸也。于是元功宿将相继尽矣。

假如要整整一万五千人的生命来为蓝玉的过错买单,是不是这种“惩治”的本身,就已经有别样的意味了。

蓝玉有什么嚣张的资本?蓝玉,同属于朱元璋发家的“淮西系”,而蓝玉的姐夫乃是个不简单的人物,那就是被称为“常十万”的常遇春。

常遇春打仗厉害,让朱元璋很重视,而蓝玉这个人,也是身材高大,骁勇得很,不过比起常遇春来,蓝玉还显得有些“稚嫩”,所以蓝玉的起步,都靠姐夫帮衬,常遇春多次向朱元璋讲自己这个小舅子很好很好,于是朱元璋给蓝玉先后安排了“管军镇抚”、“大都督府佥事”的职位。

遇春数称于太祖,由管军镇抚积功至大都督府佥事。

不过大明建国初那种局面,不是蓝玉有个好姐夫就可以猖狂的,再加上常遇春不是什么纵容亲信作乱的人,因此蓝玉在大明建国的时候,他其实连“第二”梯队都排不上,比如洪武三年朱元璋对功臣大肆封赏、加官晋爵,可蓝玉却没有。

除此之外,蓝玉真正的成长,就是在大明建国后。

洪武四年,蓝玉跟随着傅友德讨伐四川,拿下绵州。

洪武四年,从傅友德伐蜀,克绵州。

洪武五年,蓝玉又跟着大明当时的“战神”徐达北伐。

五年从徐达北征,先出雁门,败元兵于乱山,再败之于土剌河。

这些时期,蓝玉都还在“学”的阶段,当蓝玉真的开始领兵当主将的时候,乃是洪武七年蓝玉率兵攻打河北兴河的战役,蓝玉成功俘获元朝的国公:公帖里密赤。

七年帅兵拔兴和,获其国公帖里密赤等五十九人。

真正让蓝玉“入”朱元璋眼的,乃是洪武十一年,蓝玉南下跟着沐英去讨伐作乱的西番,在这次西征中,蓝玉成功地抓住了敌人的酋首,斩获了上千个敌人。

在战争中,对于军事高层能够抓获的价值更大于斩杀,蓝玉此前俘获元朝残存的贵族,洪武十一年又俘获作乱的酋首,这种能力和功绩自然让朱元璋感到非常欣慰,于是在第二年归来,朱元璋给蓝玉封了“侯爵”,是为永昌侯。

十一年同西平侯沐英讨西番,擒其酋三副使,斩获千计。明年,师还。封永昌侯,食禄二千五百石,予世券。

对比起洪武三年就分封的各位功臣而言,蓝玉显然慢了很多,整整晚了九年才封爵,这也就意味着,蓝玉是靠建国后的功劳来获爵的,在建国前,他也不至于存在什么被“打压”的功绩。

而蓝玉被封爵,其实还蕴含着两个“意义”。

一:老一辈的大明将领逐渐凋零了,几乎没有什么人可用了,所以朱元璋开始扶持蓝玉。

二:当时朱元璋高度放权朱标监国,而朱标乃是常遇春的“女婿”,所以朱元璋想要将蓝玉培养成朱标的顶级心腹。

也是因为这两个原因,蓝玉开始变了,他本就是嚣张的内心,暴露出来了。

可蓝玉嚣张归嚣张,这世上凡事都是“老虎不在家,猴子称大王”的规律,在洪武十四年一直到洪武二十年,蓝玉成为了打击北元势力的主力,南下大理,北到草原,打下纳哈出,让朵颜三卫悻悻归降,当时除了蓝玉,的确真的没人那么能打了。

《明史》里都说:

玉长身赪面,饶勇略,有大将才。中山、开平既没,数总大军,多立功。

中山王和开平王指的就是常遇春和徐达,在他们二人不在后,蓝玉就挑起了大梁,成为了第三位大明能够压制北元的人物。

他最经典的一战,莫过于“捕鱼儿海”擒获大量的北元贵族,北元皇帝也只是带着几十个人匆忙逃跑,这一战被誉为最接近“河西之战”的“盲寻战”,因为蓝玉也是全凭感觉来找到敌人,最终击溃敌人。

而这一战中,蓝玉擒获了北元皇帝的妃子,前文所提到的“私”元帝妃,就是在这次事件中。

蓝玉有多嚣张?人若要灭亡,他必先疯狂,蓝玉就是这样的人。

随着功绩越来越高,他所挑起的担子越来越重,蓝玉渐渐目中无人,对于老一辈将领,蓝玉一开始还假客套尊重一下,到了后来,却是连装都不装了,屡次出言不逊,但因为这个时候蓝玉和朱元璋的关系是“蜜月期”,根本没人敢找蓝玉的茬。

可蓝玉越惹越过分,直接触碰到了朱元璋的底线,他本就是靠朱元璋才敢嚣张,却又冒犯朱元璋,蓝玉无疑于自毁长城。

浸骄蹇自恣,多蓄庄奴、假子,乘势暴横。尝佔东昌民田,御史按问,玉怒,逐御史。

蓝玉犯下的两个“小错”,让朱元璋对他有芥蒂了。

第一件事:蓝玉自己养“私军”。

《明史》中记载,蓝玉自己在功成名就后,养了很多“庄奴”、“假子”,所谓庄奴,就是古时候大户人家的“家丁”的意思,多多少少有点武力傍身。

可以想象,蓝玉一个“将领”竟然敢养庄奴,这背后的动机是不是值得推敲,不过或许也真是蓝玉有这种爱好也不好说,养着庄奴去外面侵占土地。

不过蓝玉还有“假子”,这个“假子”,可以看作是“义子”的意思,当然蓝玉不可能给这些假子真正义子的感情,只是蓝玉抚养他们,他们也会用忠诚反馈蓝玉罢了。

第二件事:侵占民地,驱逐御史。

纵容了自己手底下的人“掠夺”他人财产后,御史找上门来了,对蓝玉百般指责。

朱元璋时代,御史的地位很高的,因为他们代表着朱元璋一定的意志,而且这个指责蓝玉的御史还是因为蓝玉侵占别人土地的情况下出面的,曾经是穷苦百姓的朱元璋自然更理解御史,按照正常的办法来说,蓝玉这个时候理应诚恳认错才对。

可谁知道,蓝玉却把这个御史赶了出去。

这个行为可以说很嚣张了,也让朱元璋看到了蓝玉发迹之后,对穷苦百姓的压迫和鄙夷,蓝玉这种人,又何曾不是曾经骑在朱元璋头上的那些地主的原型呢?

所以在潜意识里,朱元璋就不喜欢蓝玉。

可既然是小错,为了大局着想,朱元璋也不会随便动蓝玉,顶多出言惩戒,真正让蓝玉后来被处刑的,是蓝玉干的两件“大错”事,在基于朱标早逝的背景下,叠加爆发,蓝玉这会不死也得死了。

第一件错事:带兵破关,不是造反,却神似造反。

蓝玉北伐胜利归来后,他本准备通过喜峰关返回关内。

可因为驻守关口的士兵反应慢了一些,蓝玉就生气了,带着手下的一群将士起哄,最后竟然冲击自己国家的关口,这种事情简直前所未有,可以想象蓝玉这个人得有多疯狂,多没有底线才敢这样做。

第二件错事:僭越占有北元帝的妃子(朱元璋也只是听说,没有确凿证据)。

捕鱼儿海让蓝玉几乎逮住了北元的核心班底,虽然北元帝逃跑了,但是老婆家人几乎都丢下了。

在这场大获全胜中,蓝玉到底缴获了多少东西,历史并没有记载,而蓝玉究竟如何“处置”这些战利品,历史更没有记载。

在太子朱标去世后,朱元璋看蓝玉越来越不顺眼,因为他知道,朱标的儿子镇不住蓝玉,于是朱元璋开始想办法“解决”蓝玉,他就百般找寻证据,最终听到有说蓝玉私自“占有”了北元帝的妃子,而那个被蓝玉占有的北元帝妃子因为过于羞愧,因此自杀,这就是说,完全“死无对证”。

所以这件事情,也是朱元璋“听说”的。

因为这件事情,朱元璋拿出来直接责问蓝玉了,造成了君臣二人巨大的隔阂:

又人言其私元主妃,妃惭自经死,帝切责玉。

在这件事情不久后,蓝玉就被锦衣卫查出有谋反的动机了,竟然还是和当年意图“谋反”的胡惟庸有关,所以蓝玉案,也被视为是“胡惟庸造反案”的延续。

蓝玉案的“诡异”之处。如果朱元璋只拿蓝玉开刀,那么蓝玉案本身的疑问是不会大的,但是蓝玉案发生的时间,以及锦衣卫对案件的“跟踪调查”,最终造成一大批开国勋贵及其后人死亡,这就不正常了。

二十六年二月,锦衣卫指挥蒋瓛告玉谋反,下吏鞫讯。狱辞云:“玉同景川侯曹震、鹤庆侯张翼、舳舻侯硃寿、东莞伯何荣及吏部尚书詹徽、户部侍郎傅友文等谋为变,将伺帝出耤田举事。”狱具,族诛之。列侯以下坐党夷灭者不可胜数。

洪武二十六年,关于蓝玉要谋反这件事,被锦衣卫指挥使说得有鼻子有眼,然后锦衣卫就把这群人大肆抓捕回来,有曹震,有张翼,还有詹微这些人。

如果这种手段是第一次上演,那么大家还觉得确有其事,可上一次的“胡惟庸案”、“李善长案”,理由跟这个是一样的,这些人都准备在朱元璋“出猎”的时候造反,可以想象的是,如果真的是那么多人想要造反,朱元璋得多不得人心?

可真实的历史上,这些人都是很佩服朱元璋的,愿为了朱元璋肝脑涂地,这才说为什么蓝玉案的发生很蹊跷。

而蓝玉案的高潮部分,就是“傅友德”、“冯胜”被牵连,但这两位功绩满满的开国功臣到底是犯了什么事,历史根本没有记载,这就意味着,冯胜和傅友德的死,是很典型朱元璋“暴政”的结果了。

因此蓝玉被处死便被处死了,他被朱元璋除了,这是不冤的,毕竟蓝玉的为人处事就摆在那里,人人都会发现蓝玉有“危险”的倾向。一旦失控,未来会发生什么并不好说。

朱元璋一开始是想把蓝玉让朱标掌控,成为一大助力,可谁知道朱标早逝,朱元璋的计划就泡汤了,这个时候他大力培养的蓝玉,不仅不是助力,还有可能是“隐患”,所以朱元璋才急忙地在朱标去世后,在自己驾崩前,提早结束了蓝玉的生命。

不过蓝玉不冤,冯胜、傅友德等等这些其他的功臣可是冤死了,兢兢业业一辈子,最后却落得如此下场。

而他们为什么一同被“打包”处死,原因很简单,那是因为朱元璋也信不过他们,怕他们以后把朱允炆给弄死了,所以“蓝玉案”的本身动机,就有很浓厚的阴谋、暴政色彩,朱元璋后世被人认为是“暴君”,跟冯胜、傅友德无因被杀死,有着很重要的关联。

总结:洪武“四大案”,案案都很血腥,这些案件让朱元璋的形象在“爱民如子”、“暴君暴政”这两个范围徘徊,对于人民来说,朱元璋就是那个允许他们头顶着《大诰》起诉不作为官员的好皇帝。

可对于绝大数功臣来说,朱元璋是一个许诺他们富贵、后人免死却又出尔反尔的领袖,因为朱元璋所杀的人,实在是太核心了,而朱元璋的理由又是他们“造反”,这刚刚好不受“丹书铁券”保护,但真的有那么多人要造朱元璋的反的话,朱元璋又何以成就大明?

所以洪武年间,有人冤,有人不冤,蓝玉不冤,但也不应该被杀,后来的苦果朱元璋没有尝到,却换来了朱允炆下半辈子的“下落不明”。