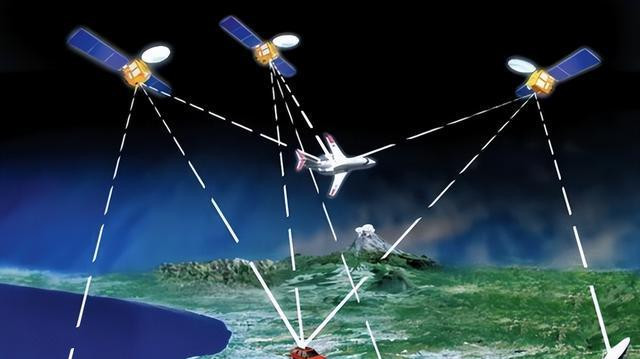

你有没有想过,当你打开手机导航寻路时,信号是从哪来的?是美国的GPS还是中国的北斗系统在默默为你服务?如今的智能手机多支持双系统定位,但背后却是一场没有硝烟的太空争夺战。

卫星导航的国际格局

谁能带你走得更准

说到卫星导航系统的性能,精度无疑是最直观的衡量标准。毕竟,用户最关心的就是——它能把我精确地带到哪里?误差有多大?

根据最新数据,美国GPS系统在全球的定位精度能够达到0.3-0.5米。这是经过几十年技术积累和持续升级的结果。GPS的高精度得益于其成熟的卫星星座布局和地面监测站网络。截至2024年,GPS共有大约30颗在轨工作卫星。

而中国北斗系统在亚太地区的定位精度相当可观——水平方向精度达到1.32米,垂直方向精度为2.14米。在全球范围内,北斗系统的精度略有下降,水平精度为1.53米,垂直精度为2.59米。

乍看之下,GPS的精度似乎领先,但我们需要考虑两个因素:

首先,北斗系统刚完成全球组网不久,而GPS已经运行了近30年,技术迭代更为成熟。

北斗的短报文服务

更厉害的是,北斗短报文还支持群发功能,可以同时向多个用户发送信息。想象一下,在自然灾害来临前,政府可以通过北斗短报文向灾区所有配备接收设备的人员发送预警,即使通信网络已经瘫痪。

芯片价格的角力

卫星导航系统的普及程度很大程度上取决于其终端设备的成本。在这方面,长期以来GPS占据明显优势。

几年前,北斗总设计师曾在一次论坛上透露,马斯克的航天CPU几百块钱人民币就能搞定,而当时北斗卫星的相关零部件虽然已经比以前便宜了几倍,但仍然要900万人民币。这个差距是惊人的。

当然,这里比较的是卫星上的部件,而不是民用终端。但这在某种程度上反映了两个系统在技术成熟度和产业链完善度上的差距。

好消息是,这种差距正在迅速缩小。据报道,国产北斗芯片单价已经从最初的几十元降至6元左右,并且在性能上已经达到甚至优于国际同类产品。这种价格的大幅下降,为北斗系统在民用市场的普及奠定了基础。

在手机领域,目前市面上的主流智能手机已经大多支持北斗系统。华为、小米、OPPO等国产品牌自不用说,就连苹果、三星等国际品牌也在其产品中加入了北斗支持。

从60亿到15亿的追赶

据数据显示,GPS系统的全球用户数量约有60亿,这意味着全球约有75%的人都在使用GPS。

更惊人的是使用频次的爆发式增长。2022年工信部数据显示,北斗系统的日均活跃用户仅有4030万,业务量为每日3.2亿次。而到了2024年,北斗服务的日均使用量已超过6000亿次,峰值更是突破万亿次!这种几何级数的增长,反映了北斗系统在实际应用中的迅速普及。

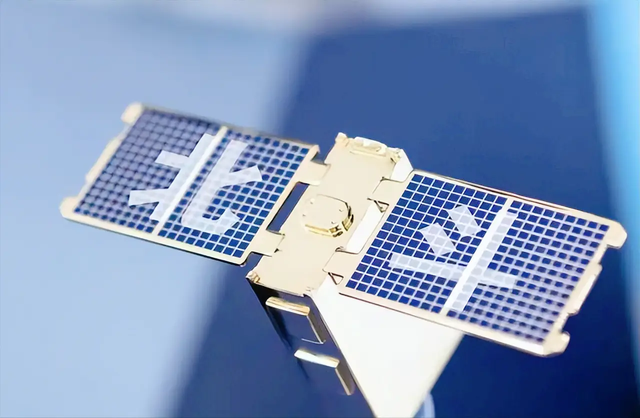

导航星空的中国印记

北斗与GPS之间的差距确实存在,但这个差距正在迅速缩小,在某些方面甚至已经转化为北斗的独特优势。更重要的是,北斗系统背后体现的是中国人自主创新的决心和能力。