引言:

1963年五一劳动节,北京天安门城楼上换上了一幅新的毛主席画像。这是由齐白石的亲传弟子张振仕精心创作,为庆祝毛主席七十大寿而特意绘制的新作品。然而,画像一经展出便引发争议——众多前来瞻仰的市民发现,画中的毛主席竟然只有一只耳朵。虽然当时以"角度问题"解释平息了议论,但三年后,这幅画像却因特殊时期被重提,甚至遭到了"偏听偏信"的政治化解读。幸得周恩来总理及时出面,才使画家免受莫须有之灾。这场风波,成为了天安门城楼毛主席画像演变史上的一个独特篇章。

文章大纲:

一、天安门城楼画像的历史沿革

1912年袁世凯开创天安门挂像先河

民国时期孙中山、蒋介石画像更迭

1949年解放军进驻北平后的画像变迁

斯大林画像特例及其历史意义

二、1963年新画像风波始末

更换画像的时代背景和原因

张振仕的创作过程和主席接见经历

画像展出后引发的"一只耳"争议

对争议的初步处理和平息过程

三、特殊时期的政治风波

三年后旧事重提的社会背景

"偏听偏信"的政治化解读

周恩来总理的及时干预

画像最终被撤下及其影响

四、1967年后的重大转折

王国栋新画像的诞生背景

新画像的艺术特点和影响

画像常年悬挂政策的确立过程

邓小平关于保留画像的重要论述

天安门城楼画像的前世今生

1963年五一劳动节,北京天安门城楼上换上了一幅新的毛主席画像。这是由齐白石的亲传弟子张振仕精心创作,为庆祝毛主席七十大寿而特意绘制的新作品。然而,画像一经展出便引发争议——众多前来瞻仰的市民发现,画中的毛主席竟然只有一只耳朵。虽然当时以"角度问题"解释平息了议论,但三年后,这幅画像却因特殊时期被重提,甚至遭到了"偏听偏信"的政治化解读。幸得周恩来总理及时出面,才使画家免受莫须有之灾。这场风波,成为了天安门城楼毛主席画像演变史上的一个独特篇章。

权力更迭 画像见证

天安门城楼,这座承载着中华民族千年记忆的建筑,见证了近代中国的风云变幻。自明朝以来,它就是皇权的象征,是帝王们议政理事的重要场所。

到了1912年,中国迎来了一个重要的转折点。孙中山领导的辛亥革命推翻了清朝统治,本该由这位革命先驱担任大总统。但为了顾全大局,他将这个位置让给了袁世凯。

袁世凯上台后,野心逐渐显露。他不仅谋求复辟帝制,还在天安门城楼上挂上了自己的画像,开创了天安门悬挂领袖画像的先河。但这个"洪宪皇帝"的美梦只维持了短短83天,就因各方反对而告终。

1928年,北伐军攻入北京,一幅孙中山先生的画像被悬挂在天安门城楼上。这是为了号召全国人民继续推进民主革命的伟大事业。不久后,这幅画像被蒋介石的肖像所取代。

抗日战争爆发,日军占领北平后,蒋介石的画像被撤下。城楼上只剩下了一些标语。直到抗战胜利,蒋介石的画像才重新悬挂。

1949年注定是一个重要的年份。1月,解放军进入北平,蒋介石的画像被摘下。2月12日举行的解放大会上,毛泽东、周恩来、朱德等共产党领导人的画像首次出现在天安门城楼上。

为纪念七七事变,著名画家董希文受邀为毛主席创作新画像。在他和学生们的努力下,第二版毛主席画像问世,旁边还配有朱德元帅的画像。

1949年10月1日,新中国成立的这一天,由中国艺术设计大师周令钊精心绘制的巨幅毛主席画像被悬挂在天安门城楼上。从此,天安门城楼上只保留主席一人的画像。

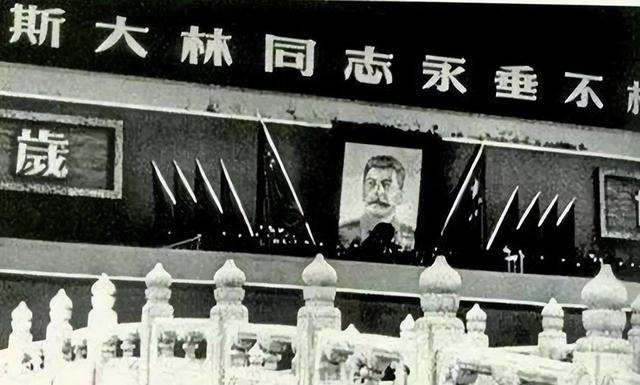

这个规矩只有一次例外。1953年3月,为悼念斯大林逝世,他的画像短暂出现在天安门城楼上。这是天安门城楼上第一次也是最后一次出现外国领导人的画像。

这些画像的更迭,不仅记录了中国近代史上的重大政治变迁,更见证了一个民族从积贫积弱走向独立自主的艰难历程。每一幅画像的更换,都象征着一个时代的结束和另一个时代的开启。

画新迎寿 荣耀有佳期

1963年,毛主席七十大寿即将来临。中央决定要在天安门城楼上换上一幅崭新的画像,以此来迎接这个重要时刻。原本挂在城楼上的那幅画像已经使用了整整十一年,新年新气象,是时候该有些变化了。

这个光荣而艰巨的任务,落在了画家张振仕的肩上。作为齐白石的亲传弟子,张振仕早已在艺术界崭露头角。他曾经创作的那幅沿用了十一年的毛主席画像,获得了广泛好评。

为了创作出一幅最完美的作品,张振仕得到了一个难得的机会。他被允许多次近距离接见毛主席,观察主席的容貌神态。在这些珍贵的时刻里,画家用心记录下主席每一个细微的表情变化。

除了实地观察,张振仕还收集了大量毛主席的最新照片作为参考。他日以继夜地工作,反复修改,力求将主席的形象刻画得栩栩如生。画作完成后,他对这幅作品充满信心。

1963年五一劳动节这天,新画像正式在天安门城楼上亮相。北京的春天,阳光明媚,天气晴朗,仿佛连大自然都在为这一刻增光添彩。画像缓缓升起的那一刻,广场上响起了热烈的掌声。

新画像一经展出,立刻吸引了大批市民和游客前来观看。人们站在广场上,仰望着城楼上那幅巨大的画像。画中的毛主席神采奕奕,目光和蔼,让人感受到一种亲切与威严并存的气质。

然而就在这时,人群中突然传来了一个疑问的声音:"你们有没有发现,画像里的毛主席好像只有一只耳朵?"这个问题像涟漪一样在人群中荡开。越来越多的人开始仔细观察,议论纷纷。

有关部门很快对这个问题作出解释:这是因为画像的角度问题造成的视觉效果。从特定角度观看,另一只耳朵被遮挡也是很自然的事情。这个解释得到了大多数市民的认可。

毕竟在人们看来,这并不是什么大问题。画像中的主席形象整体还是十分传神的,这才是最重要的。于是这幅饱含艺术家心血的作品,就这样在天安门城楼上悬挂了下来。

张振仕的这幅作品最终使用了三年时间。在这三年里,它见证了无数重要的历史时刻,也让千千万万的群众在天安门广场上抬头仰望时,能够感受到领袖的关怀。这幅画像虽然因为"一只耳"的争议而被人们记住,但它依然是天安门城楼画像演变史上的重要一笔。

风波再起 画家遭险情

1966年的北京,文化大革命的号角已经吹响。这场政治运动如同一场风暴,席卷了整个中国,连三年前的那幅天安门画像都被卷入了漩涡之中。

一群红卫兵在整理旧档案时,发现了关于1963年那幅"一只耳"画像的争议记录。这些年轻人立即对这件事情进行了政治化解读,认为这是一起不容忽视的"政治事件"。

他们声称,画像中只画一只耳朵暗指"偏听偏信",是对领袖的不敬。这个说法很快在各个单位传播开来,一时间谣言四起,对画家张振仕的指责越来越多。

事态发展到了危险的地步,有人开始要求追究张振仕的政治责任。一些激进分子甚至扬言要把他抓起来批斗。画家的处境变得十分危险。

正当形势一片严峻时,周恩来总理得知了这个情况。在那个特殊的年代,周总理一直在尽最大努力保护知识分子。他立即派人调查了整个事件的来龙去脉。

调查组很快查明,当年画像的创作过程完全符合程序。画稿经过多次审查和修改,最终得到了相关部门的一致认可。而且画像在使用期间,也从未收到过任何正式的政治性质疑。

周总理随即作出指示:这纯粹是一个艺术创作的技术问题,不能上升到政治层面。他强调,不能让这样的事情干扰国家的政治生活。这个明确的指示,给张振仕带来了一线生机。

总理的表态起到了决定性作用。那些原本咄咄逼人的批评声音渐渐平息下来。张振仕躲过了一场可能会彻底改变他命运的政治风波。

但这件事情还是在当时的社会上留下了深刻的印象。它成为了一个典型案例,说明在那个特殊年代里,即便是一幅画像这样的艺术创作,也可能被赋予过度的政治含义。

这场风波过后,张振仕虽然平安度过了难关,但这段经历让他深深体会到了艺术创作的不易。在后来的日子里,每当他回忆起这段往事,都会感慨万千。

这个事件也成为了天安门城楼画像历史上的一个特殊注脚。它不仅仅是一个关于画像的争议,更折射出了那个特殊年代的社会氛围。如果不是周总理的及时干预,这场风波的结局可能会完全不同。

这段历史告诉我们,艺术创作需要一个宽松的环境,不能动辄扣上政治帽子。即便是在最动荡的年代,也要保持理性和克制,不能让政治运动影响正常的艺术创作和欣赏。

画坛新章 岁月留馨香

1966年那场风波过后,天安门城楼上的毛主席画像制作工作进入了一个新的阶段。文革期间,为了确保不再出现类似争议,画像的创作和悬挂都有了更加严格的规范。

中央美术学院承担起了这项光荣而庄重的任务。他们组建了一支专门的创作团队,由多位艺术家共同参与,以集体创作的方式完成画像。这种方式不仅可以汇集众多艺术家的智慧,也能降低个人承担的政治风险。

每年春节和国庆节前,画像都要更换一次。新画像的创作一般要提前半年开始准备。画家们需要参考大量照片资料,反复讨论构图和用色,力求将主席的形象展现得更加完美。

创作过程中,每一个细节都必须经过反复推敲。从主席的面部表情到服装的褶皱,都要力求准确传神。画作完成后还要经过多个部门的审查,确保不会出现任何问题。

这幅六米多高的巨幅画像,需要十多位画家在脚手架上共同完成。他们要在极其有限的空间内,小心翼翼地完成每一笔的绘制。这项工作不仅需要精湛的技艺,更需要过硬的体力。

为了保证画像在悬挂期间始终保持最佳状态,专门成立了养护小组。他们要定期检查画像的颜色是否褪变,画布是否变形。一旦发现问题,就要立即进行修复。

1976年,这支创作团队迎来了一个重大转折。这一年,他们需要完成一项特殊的任务:为天安门城楼制作一幅黑底白色的毛主席画像。这是为了悼念伟大领袖的逝世。

从此以后,天安门城楼上的画像更新制度更加完善。每年都会根据节日和纪念日的需要,准备不同的画像版本。这些画像都由专业团队严格按照标准进行创作和维护。

到了新世纪,画像的创作技术有了很大提升。画家们开始运用新材料和新工艺,使画像更加经久耐用。但不管技术如何进步,创作者们始终保持着对这项工作的敬畏之心。

如今,天安门城楼上的毛主席画像依然由中央美术学院负责创作。这已经成为了一项传统,一代代画家将这项工作视为最高的荣誉。每一幅新画像的完成,都凝聚着艺术家们的心血和对艺术的追求。

当年那场"一只耳"风波,如今已经成为了历史的尘埃。但它给后人留下了宝贵的启示:艺术创作需要严谨的态度,也需要宽容的环境。正是在这样的认识下,天安门城楼画像的创作才能不断完善,日益成熟。

这些年来,无数游客来到天安门广场,抬头仰望城楼上的画像。他们或许不知道画像背后的故事,但每个人都能感受到那份庄严和神圣。这正是几代艺术家们用心血和智慧换来的成果。