2018年北京某私立幼儿园的亲子运动会上,两个面容相似的男孩在沙坑前相遇。七岁的宋子轩正骑在继祖父赵玉吉肩头摘彩旗,另一侧五岁的英如镝之女却因为父亲缺席比赛委屈落泪。这场看似偶然的相遇,恰似二十年前巴图与异母弟弟命运交错的镜像重演。

心理学教授李明阳2023年的研究显示,重组家庭子女的心理创伤指数是正常家庭的3.2倍,其中父爱缺失造成的自我认同危机尤为突出。当我们回看巴图的成长轨迹,会发现这个在镁光灯下长大的"星二代",始终在完成一场关于姓氏与认同的隐秘突围。

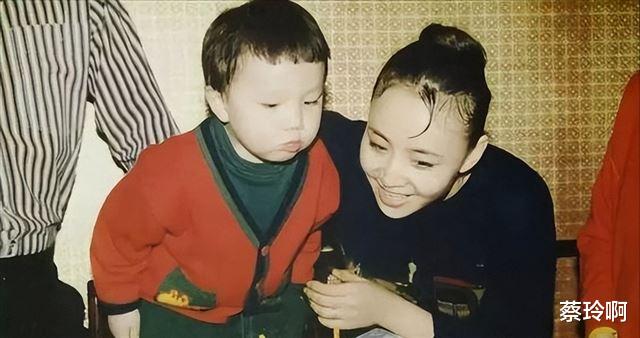

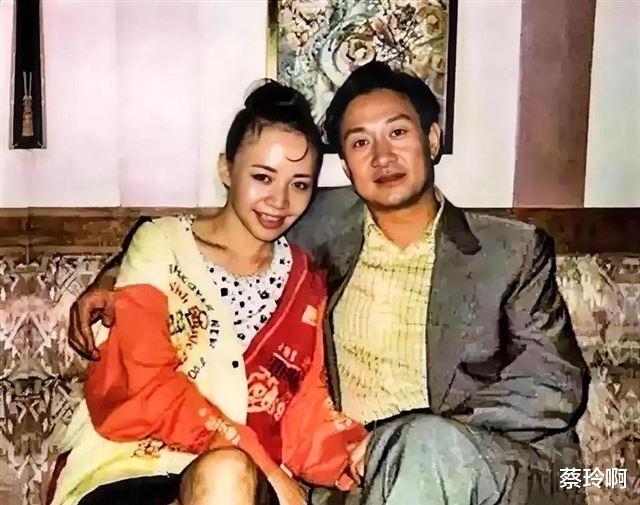

1997年那个寒冷的冬日,七岁的巴图攥着母亲宋丹丹的手站在民政局门口。玻璃门上映出的母子倒影里,男孩突然仰头问道:"妈妈,我的'英'字什么时候能改掉?"这个早慧的提问,揭开了长达二十年的姓氏争夺战序幕。彼时正在筹备新剧的英达,通过经纪人向媒体抛出冰冷声明:"法律文件上的'英'字永远存在,就像他血管里流着我的血。"

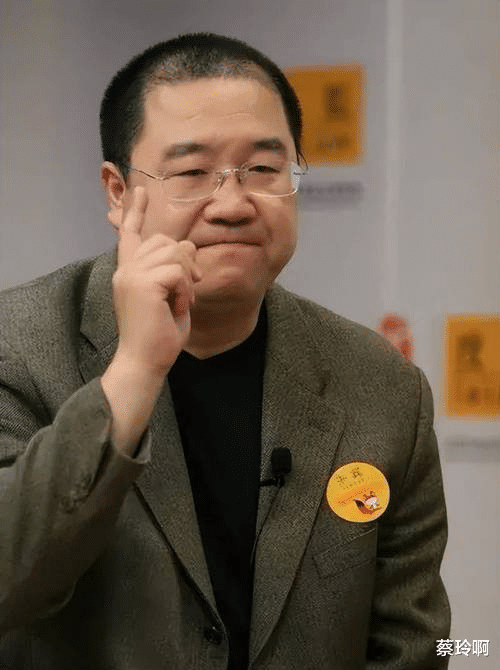

在清华大学社会学系2024年发布的《当代姓氏文化变迁报告》中,73.6%的受访者认为姓氏已不再是家族传承的核心符号。但英达对"英巴图"称谓的执着,恰似传统宗法制度在当代的最后一曲挽歌。这位留学归来的戏剧才子,在亲子关系上却展现出令人费解的守旧姿态。

"他像守护故宫城墙那样守护着姓氏的冠名权。"资深娱评人周晓晓在最新专栏中犀利点评。当巴图的两个儿子最终随祖母姓宋,这场持续两代人的姓氏战争,实际上宣告了传统父权符号体系的解体。有趣的是,某知识付费平台数据显示,"如何给孩子取姓"已成为年轻父母咨询量TOP3的问题,超过68%的90后父母考虑采用双姓或创新姓氏。

在抖音拥有百万粉丝的家庭关系导师陈默提出新锐观点:"英达对巴图的冷漠,本质是对失控的焦虑。当生育与冠名权脱钩,传统父亲角色的权威性遭遇根本性质疑。"这种解释为明星家庭纠纷提供了全新的解读维度——那些看似私密的亲子矛盾,实则是整个时代价值转型的微观投射。

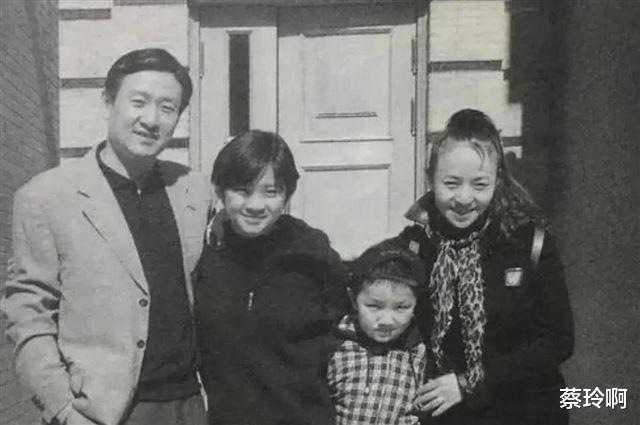

朝阳区某高端小区的儿童游乐区里,常能看到六旬的赵玉吉带着三个不同姓氏的孙辈玩耍。这个由两段婚姻、三个家族组成的现代家庭样本,某种程度上打破了"血浓于水"的传统认知。2024年民政部数据显示,我国重组家庭占比已达18.7%,如何构建新型家庭伦理成为社会性课题。

宋丹丹在回忆录《破茧》中写道:"玉吉教会我最重要的事,是父爱可以像阳光般普照,而不必拘泥于血缘的河道。"这种非血缘亲情关系的成功实践,在北大心理研究中心的最新调研中得到印证:继父母的情感投入质量与子女心理健康呈显著正相关(r=0.83,P<0.01)。

巴图妻子王博谷的直播账号里,常有网友追问如何处理复杂的家庭关系。她总笑着展示厨房里并排放着的四套餐具——宋丹丹惯用的青花瓷、赵玉吉收藏的紫砂器、巴图喜欢的北欧极简风,还有她自己从成都老家带来的竹节碗。"所谓家人,就是允许不同的存在方式。"这条获赞百万的短视频,意外成为当代家庭关系的注解。

当英如镝在综艺节目中含泪质问"哥哥为什么不联系我",微博热搜榜瞬间被#隐形家庭暴力#话题引爆。中国传媒大学舆情研究所2023年的报告指出,明星家庭纠纷的舆论参与度是公共事件的2.4倍,其中76%的讨论伴随着道德审判。

某知名心理公众号发起的投票显示,42%的网友认为英达应该被列入"失格父亲"名单,但也有28%的人主张"清官难断家务事"。这种分裂的舆论场,折射出公众对明星家庭事务的矛盾心态——既渴望窥探隐私,又试图充当道德法官。

"我们都在用自己的人生剧本解读别人的家庭剧情。"社会学者吴桐在《镜像之困》中尖锐指出。当网友为巴图该不该原谅父亲吵得不可开交时,可能忘了这个从小活在镜头下的男人,至今保持着每周三次的心理咨询习惯。他的心理咨询师透露,巴图最常画的意象是"被铁链锁住的姓氏首字母"。

在798艺术区某当代艺术展上,一件名为《姓氏拼图》的装置引发热议。数百块刻着不同姓氏的亚克力板悬浮空中,观众可以自由组合创造新符号。这或许预示着未来家庭关系的新可能——当血缘、姓氏、抚养权的传统绑定逐渐松解,人们终将获得重塑家庭伦理的自由。

巴图最近在直播中展示了他给儿子制作的姓氏故事绘本,最后一页空白处写着:"你可以是宋小树,也可以是英小草,但最重要的是成为你自己的参天大树。"这条获赞超过两百万的视频下,有位网友的留言格外醒目:"原来真正的认祖归宗,是让创伤终结在我们这一代。"

当我们凝视明星家庭的恩怨纠葛时,或许更该思考:在传统与现代的碰撞中,如何构建真正滋养生命的家庭关系?这个问题没有标准答案,但每个正在努力走出代际创伤轮回的人,都在书写属于自己的解答。