最近,河北三河市因为“招牌改色”事件引发了社会的广泛关注和热议。从4月8日开始,三河市的一些商户突然接到城管部门的口头通知,要求他们将招牌的颜色从红色、蓝色、黑色改为绿色或其他颜色。这一要求让很多商户感到困惑和无奈,因为这些招牌大多是他们多年经营的品牌标识,突然更换颜色不仅影响品牌形象,还增加了不少经济负担。

事件经过:从口头通知到媒体关注

事情的起因可以追溯到2024年12月,三河市发布了《城市规划建设管理导则》,这份文件建议商铺招牌禁用红、蓝、黑底色,仅允许“浅咖色、浅灰色”等色调。然而,这份文件只是“指导性意见”,并不具备强制执行力。但到了2025年3月,这一建议突然变成了强制整改行动,城管部门以口头通知的形式要求商户更换招牌,涉及范围之广,多达3126块牌匾。截至4月初,已有1820块牌匾完成了整改。

在众多典型案例中,蜜雪冰城门店招牌的经历堪称一场闹剧。其招牌经历了“红→绿→红”的反复变动,这一过程充分折射出政策执行的前后矛盾。商户们在这样的政策摇摆中无所适从,不仅承受着经济上的损失,更面临着经营上的巨大不确定性。

商户的困境与代价

媒体介入与公众质疑

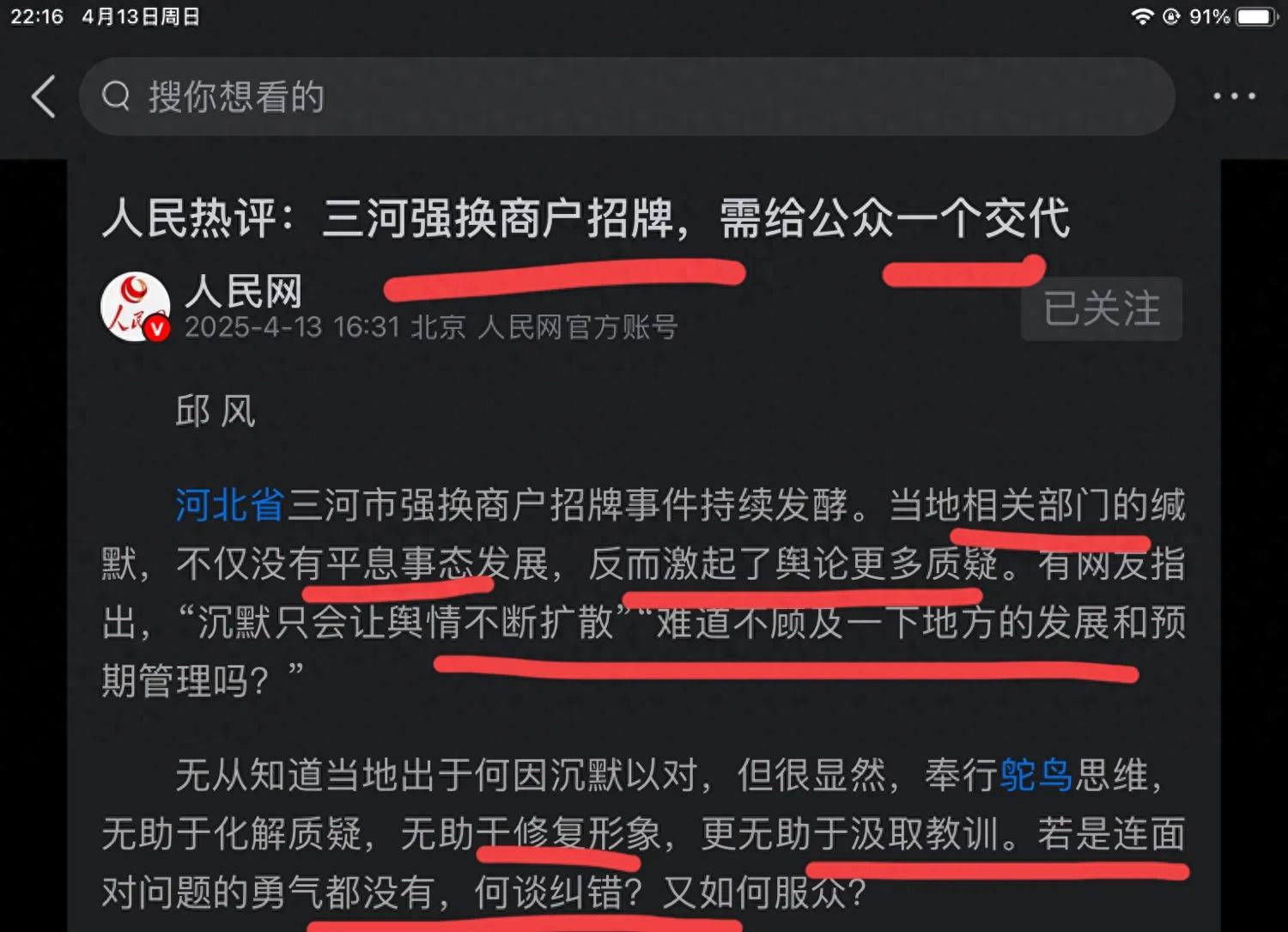

面对商户的困惑和无奈,人民网的记者从4月8日到10日连续三天深入三河市进行实地调查,试图弄清楚事情的真相。调查发现,商户们分为三类:有些商铺按照要求已经换好了新招牌;有些商户接到口头通知后,提前就把招牌改了颜色;还有一部分商户干脆选择观望,看看情况再说。人民网在4月13日发表评论文章,指出三河市“强换商户招牌,当心砸了营商环境”,这一评论得到了无数网友的认同。

城市管理的反思与展望

三河市的“招牌改色”事件不仅仅是一个简单的城市管理问题,它反映出的是城市管理中的行政权力的任性、程序失范与法治边界的突破。根据《城市市容和环境卫生管理条例》,政府有关部门虽有权管理户外广告,但必须以法律法规为依据。三河市城管部门在未正式出台文件、未公开听证的情况下,仅凭口头通知强制要求商户更换招牌颜色,被法律专家明确指出存在“程序违法”嫌疑。

此外,这种“一刀切”的管理方式,不仅没有提升城市形象,反而让街道失去了原有的活力和商业氛围。城市的灵魂在于多样性,商业的活力在于自由竞争。政府在城市管理中应该更加注重科学规划和民主决策,充分尊重商户的经营自主权和市场规律。

结语:期待一个满意的答复

从三河市强制要求更换新招牌事件发生至今,已经快一个星期了,但三河市方面针对此事至今没有任何的对外公告,向社会解释说明为什么三河市要执行禁止使用红蓝黑,3216块的商户招牌无论新旧,全部都要撤换,整个城市的红都要变绿,甚至离谱到儿童医院的红十字变成了“绿十字”,医院门诊的“门诊”两个红色字体变成了识别度极低的“灰白色”,等等这样的例子比比皆是。大家这几天最大的疑问就是三个字“为什么”,也想问问三河市官方究竟怎么啦?

希望三河市有关方面能够尽快给大家一个满意的回复,解释清楚这一政策的来龙去脉,以及为何要采取如此一刀切的做法。同时,也希望这样的事件能够成为城市管理的一个警示,提醒各地政府在制定政策时,要更加科学、民主、透明,充分尊重商户和公众的权益。