唐由之:4分钟手术花240天准备,与毛主席约隔年右眼手术却没实现

1975年的一个寒冷冬夜,48岁的眼科医生唐由之被一阵急促的敲门声惊醒。门外是中央工作人员,他们没有多说什么,只是让他立即收拾行李随行。就这样,唐由之被神秘地带到了北京南苑机场。当航班即将降落时,他瞥见了雷峰塔的轮廓,内心涌起一丝难以平静的预感。次日清晨,在西湖畔的一座别墅里,他见到了那位穿着旧睡衣的老人——毛泽东主席。从那一刻起,一场历时240天的特殊准备工作正式展开。这位杭州出身的眼科医生,为何会被选中执行这项重要任务?而这短短4分钟的手术,又为何需要如此漫长的准备时间?更令人感叹的是,当时约定的第二次手术,为何最终未能实现?

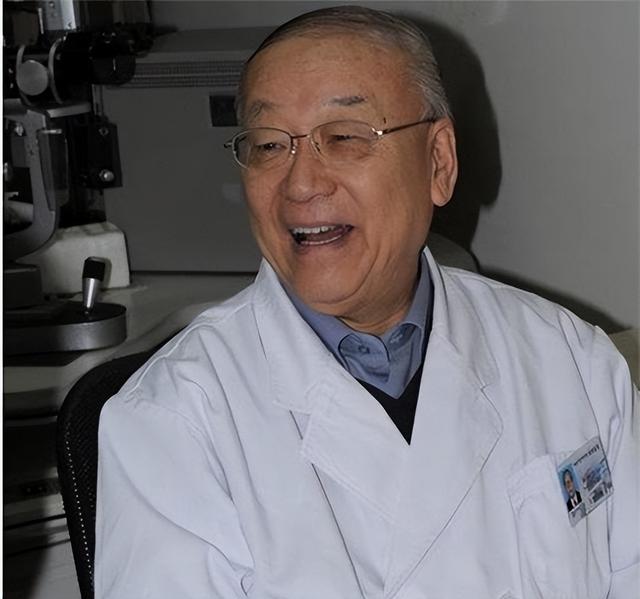

一、从学徒到专家的蜕变

1926年,唐由之出生在杭州一个普通家庭。少年时期的他对医学产生浓厚兴趣,尤其对眼科怀有特别的好奇。14岁那年,唐由之经人介绍拜入杭州知名眼科中医陆南山门下。陆南山是当时江浙一带颇负盛名的眼科名医,尤其擅长运用传统中医方法治疗各类眼科疾病。

陆南山收徒严格,要求弟子必须先从最基础的药材识别开始学起。唐由之每天清晨便要去药房辨认各类中药,记录它们的性状特征。入门一年后,他已能准确分辨出数百种常用中药材。

学徒期间,唐由之展现出过人的勤奋与天赋。他不仅要完成师父布置的功课,还主动研读《黄帝内经》《医宗金鉴》等中医典籍。夜深人静时,他常常借着油灯苦读医书,直到深夜。七年寒窗,他对中医眼科的理论与实践有了深入的理解。

1947年,21岁的唐由之学成出师。他在杭州上珠宝巷租下一间小店面,开设了昆吾眼科诊所。开业之初,病人寥寥无几。唐由之并未气馁,而是利用闲暇时间继续钻研医术,并开始尝试改良传统的白内障针拨术。

建国后,唐由之意识到单靠传统中医知识已不能满足现代医学发展的需求。1952年,他报考了北京医学院医疗系。在校期间,他系统学习了现代医学理论与技术,这为他日后开创中西医结合治疗眼科疾病的新方法奠定了基础。

1957年,唐由之从北京医学院毕业后进入首都广安门医院眼科工作。在这里,他开始将中医传统疗法与西医先进技术相结合,着手改进白内障针拨术。他采用显微手术原理,设计了新型手术器械,使手术创口更小,术后并发症大大减少。

这一时期,唐由之还经常深入农村,为基层群众治疗眼疾。他走遍广西、福建等地的偏远山区,常常顶着烈日翻山越岭去为农民看病。在基层工作的三年中,他累计治愈白内障患者数千例,并培训了大批基层眼科医生。

到1966年,唐由之改良的白内障针拨术获得了全国眼科专家的一致认可。这项手术方法被卫生部正式列为治疗白内障的首选方案。从此,他的名字开始在中国眼科界广为人知。然而,他并未因此停止探索,反而更加努力钻研业务,不断完善手术技术。

二、神秘召见与重大使命

1974年冬,一场不同寻常的会诊在北京305医院悄然展开。会议室内汇聚了来自皮肤科、耳鼻喉科、神经科等多个科室的专家。这些专家们收到的通知都很简略,只说要为一位特殊病人进行会诊。当时48岁的唐由之作为眼科专家也在其中。

会诊过程极为特殊。与会专家们并未见到病人本人,而是根据工作人员提供的病历资料进行讨论。资料显示,这位病人除了患有老年性白内障外,还伴有慢性心脏病,曾有休克病史和严重的咳嗽症状。专家们需要在不知道病人身份的情况下,给出最为妥善的诊疗方案。

这样的特殊会诊前后进行了三次。每次会议,唐由之都认真研究病历资料,结合自己多年的临床经验提出建议。在他看来,这位病人的白内障症状属于典型的老年性白内障,但考虑到病人的心脏状况,手术方案必须格外谨慎。

1975年春节前的一个深夜,唐由之突然接到通知,要他立即收拾行装随中央工作人员出差。在北京南苑机场,他遇到了同事高培质。两人登上同一架飞机,却都不知道此行的具体目的地。直到飞机开始降落,窗外熟悉的雷峰塔轮廓才揭开了目的地的面纱。

次日清晨,唐由之等人被带到西湖边的一座别墅。当他第四个走进房间时,看到了一位穿着旧睡衣的老人正在沙发上休息——这位就是此前三次特殊会诊的病人,毛泽东主席。

在秘书张玉凤的安排下,医疗组开始了为期四天的详细检查。检查过程中,医生们发现除了已知的白内障外,毛主席还患有肺心病、冠心病等多种疾病。这些检查结果被及时上报给中央政治局。

2月19日,一场关键性的会议在人民大会堂举行。当时同样身患重病的周恩来总理专门到场参加。会议讨论了毛主席的治疗方案,特别是关于白内障手术的具体实施计划。与会的中央领导和医疗专家们经过深入讨论,最终决定采用改良后的中医白内障针拨术。

这个决定既考虑到了毛主席的整体身体状况,也肯定了中医传统疗法的价值。周总理特别强调,手术方案必须以确保安全为首要原则,要求医疗组做好充分准备。医疗组随即开始了一系列严密的准备工作,包括专门的手术预演、器械改进和环境布置等。

在这场特殊的医疗任务中,唐由之从最初的会诊专家之一,逐渐成为了整个手术方案的主要负责人。这不仅是对他医术的肯定,更是一项重大的政治任务。接下来,等待他的将是一场需要240天准备时间的手术挑战。

三、革新性的手术准备

白内障手术获得批准后,唐由之立即着手制定了一个前所未有的周密准备计划。首要任务是在北京、上海、杭州三地筛选40名与毛主席年龄相仿、病情相似的老年白内障患者进行对照试验。这些患者年龄都在75岁以上,且同样患有心脏病等并发症。

医疗组在305医院专门开辟了一个实验病区,对这些患者进行系统治疗。唐由之带领团队对每一例手术都精心记录,包括手术时间、麻醉效果、术中并发症、恢复情况等细节。通过这些临床数据,他们不断优化手术方案,调整麻醉用药剂量。

在助手团队的选拔上,唐由之格外严格。他从全国各大医院挑选了十名经验丰富的眼科医生,组成手术配合团队。这些医生每天都要进行模拟训练,反复练习手术配合的每个环节。为了确保默契度,他们甚至在训练时都不允许说话,完全靠手势交流。

一个重要的创新是中西医结合的治疗方案。唐由之在传统白内障针拨术的基础上,融入了西医的显微手术理念。他设计了一套术前中药调理方案,通过服用具有活血化瘀功效的中药,改善患者眼部循环,为手术创造更好的条件。

手术器械的改进是另一个重点。唐由之与北京医疗器械研究所合作,开发了一套特制的手术器械。这些器械采用特殊材质,针尖的角度和长度都经过精确计算,既保留了传统针拨术的优点,又减小了手术创伤。为确保万无一失,每套器械都要经过严格的消毒试验和性能测试。

手术环境的设计也经过精心考虑。医疗组在杭州西湖宾馆改造了一间房间作为临时手术室。房间的温度、湿度、照明都安装了自动调节装置。考虑到毛主席的特殊情况,手术床的高度和角度都经过特别设计,以确保手术时能保持最佳体位。

为应对可能出现的突发情况,唐由之还制定了多套应急预案。他们准备了三套完整的手术器械,配备了各类急救设备。此外,还特别设立了一个后备手术团队,随时待命。

在这240天里,医疗组进行了上百次手术演练。每次演练都要求精确到秒,从患者进入手术室到离开,每个环节都力求完美。唐由之要求所有参与人员能够闭着眼睛完成各自的工作。正是这种近乎苛刻的要求,为后来仅用4分钟就完成的手术打下了坚实基础。

这期间,周恩来总理多次过问手术准备情况。尽管自己身患重病,他依然关心着这项工作的每个细节,并多次指示要把各项准备工作做实做细。在他的支持下,医疗组获得了充足的人力物力保障,为手术的顺利进行创造了有利条件。

四、四分钟的医学奇迹

1975年10月23日,这个注定载入中国医学史的日子终于到来。清晨5点,唐由之带领医疗组成员提前到达西湖宾馆特设手术室,对所有设备进行最后一次检查。手术室内的温度保持在24度,湿度控制在60%,每一项指标都严格按照既定方案执行。

7点整,毛主席在工作人员的陪同下来到手术室。按照事先安排,唐由之先为主席进行了术前检查。血压:140/85mmHg,心率:76次/分,各项生命体征平稳。随后,护士开始为手术区域进行消毒准备。

7点15分,手术正式开始。唐由之站在特制手术床的右侧,助手高培质在左侧就位。第一助手负责固定眼球,第二助手准备递送手术器械。整个手术过程中,团队成员之间只用眼神和手势交流,室内鸦雀无声。

手术分为四个关键步骤:首先是局部麻醉,唐由之选择了改良版的表面麻醉方案,避免了传统球后麻醉可能带来的风险。其次是切开眼球悬韧带,这一步骤要求极其精准,切口位置稍有偏差就可能影响手术效果。第三步是拨除混浊的晶状体,这是整个手术最关键的环节。最后是调整瞳孔位置,确保术后视觉效果。

7点19分,唐由之放下手中的器械,轻声说道:"手术结束。"整个手术过程仅用了4分钟,创造了当时国内同类手术的最快纪录。这个速度不是为了追求快,而是为了最大程度地减少手术对患者的影响。

手术结束后,医疗组立即展开术后观察。15分钟后,毛主席已能看清5米外的物体。当天下午,他在病房里批阅了几份文件,字迹依然工整有力。第二天,视力检查显示已达到0.6,远超预期效果。

这台手术的成功不仅体现在技术层面,更重要的是整个过程安全平稳,没有出现任何并发症。术后三天,毛主席就能在花园里散步,阅读报纸。一周后的复查显示,手术切口愈合良好,眼底检查一切正常。

手术成功后,毛主席对医疗组的工作给予了充分肯定。他特别提到要把这种中西医结合的手术方法加以推广,让更多的白内障患者受益。同时,他还与唐由之约定,准备在次年为左眼也进行手术。

这台手术的圆满完成,是240天严密准备的结晶。每一个细节都经过反复推敲,每一个步骤都力求完美。从某种意义上说,这4分钟不仅创造了一个手术速度的纪录,更展示了中国医学界在中西医结合道路上的重要成就。

值得一提的是,在整个手术过程中,中央警卫局派出了特殊小组全程监护。他们在手术室外设立了三道警戒线,确保手术的绝对安全。同时,一支医疗急救队也在隔壁房间待命,准备应对任何可能发生的紧急情况。

五、医学创新的深远影响

这台历史性的手术成功后,唐由之和他的团队开始系统整理手术经验。1976年初,他们在北京召开了一次全国性的眼科手术技术交流会。来自全国各地的眼科专家齐聚一堂,共同探讨这种改良后的白内障手术方法。会议期间,唐由之详细介绍了手术的创新点,包括改良的麻醉方案、特制手术器械的使用方法,以及中西医结合的治疗理念。

医疗组将这套手术方案命名为"中国改良针拨术"。这种方法既保留了传统针拨术创伤小、恢复快的优点,又融入了现代医学的精密性和规范性。具体来说,创新点主要体现在三个方面:首先是手术器械的改良,新型手术针的材质和形状都经过特殊设计,大大提高了手术的安全性;其次是麻醉方案的优化,采用改良的表面麻醉,避免了传统麻醉方式的风险;第三是术前术后的中医调理,通过中药内服外用,促进手术创口愈合。

1976年3月,全国卫生部门开始在各省推广这种手术方法。唐由之带领团队先后到十几个省市进行技术指导,为当地医生进行现场示教。在河南省人民医院,他们用一周时间完成了20例示范手术;在四川省医院,他们培训了来自全省各地的50名眼科医生。

这种手术方法的推广产生了显著效果。据统计,仅1976年上半年,全国就有超过5000名白内障患者接受了这种改良手术。手术成功率达到95%以上,并发症发生率显著低于传统手术方法。特别是对于高龄、有心脏病等基础疾病的患者,这种手术方法提供了更安全的选择。

同年5月,中国医学科学院组织专家对这项手术技术进行了系统评估。评估报告指出,这种手术方法代表了中国眼科手术的重要进步,是中西医结合的成功范例。报告建议将其纳入全国眼科手术规范,作为基层医院开展白内障手术的标准方案。

这项技术创新也引起了国际医学界的关注。1976年9月,日本眼科学会派出代表团访问中国,专门考察这种手术方法。在北京同仁医院举行的手术演示中,日本专家对手术的速度和精确度表示赞赏。他们特别关注手术器械的设计理念,认为这种改良对亚洲人群的眼部解剖特点具有独特优势。

手术的成功也推动了中国医疗器械工业的发展。北京医疗器械研究所根据手术需要,开发出一整套标准化手术器械。这些器械不仅在国内使用,还出口到了多个亚洲国家。到1976年底,这套手术器械已在全国200多家医院投入使用。

随着技术的不断完善和推广,这种手术方法在基层医院得到广泛应用。许多县级医院的医生经过培训后,也能熟练掌握这项技术。这大大提高了农村地区白内障患者的就医可及性,为解决农村眼科医疗问题做出了重要贡献。在后来的医学教育中,这台手术也成为了中国眼科发展史上的重要案例,被写入多部医学教材。